※本記事は、2024年12月時点の内容です

夏の体調不良といえば真っ先に熱中症を思い浮かべると思いますが、実は意外と多いのが、体の冷えによる不調です。疲れが取れない、何となくだるい、眠れない、頭痛や腰痛、肩凝りがひどくなる、気分が落ち込む……。特に原因が思い当たらないのに、夏になるとこのような不調を感じる場合は、冷えが原因かもしれません。そこで、夏場の冷えと温活について、イシハラクリニック副院長で、漢方治療や温活に詳しい石原新菜先生にお伺いしました。

ここ数年は、東北や北海道でも猛暑日が観測されることもある日本の夏。冷えといってもピンとこないかもしれませんが、夏は室内に一歩入れば冷房が効いており、オフィスや商業施設などは、ともすると寒いくらいのことも。近年は熱帯夜も多いことから、冷房を長時間使用することもあるでしょう。

これに加えて衣類は当然ながら薄着で、飲み物、食べ物も冷たい物が多くなります。炎天下での屋外行動も控えるため、どうしても運動量が減ることに。入浴も、汗をかくので湯船に浸からずシャワーで済ませがち。このような生活パターンにより、知らず知らずのうちに体を冷やしてしまうことがあるのです。近年の酷暑は、熱中症だけでなく冷えのリスクも高めているのかもしれません。

体が冷えると、体温を逃さないように血管が収縮して血行が悪くなります。よく、「寒いと頭痛や腰痛が出てつらい」という話を聞きますが、これは血管の収縮による痛みであることが少なくありません。また、血液は全身に酸素や栄養素を運ぶため、血行が悪くなると体の各部位が栄養不良となり、機能低下が起こります。さらに夏場は、屋外と室内との寒暖差が大きくなることから、体温を一定に保つ働きをする自律神経がバランスを崩しがちで、それによるさまざまな不調が起きやすくなります。まさに「冷えは万病の元」といえるでしょう。

ところで、夏バテと夏の冷えは何が違うのでしょうか?いずれも正式な病名ではないので明確な定義はありませんが、一般的には、暑さが原因の不調が夏バテで、冷たいものを飲食したり、屋外と室内の寒暖差により起こる不調が夏の冷えと呼ばれています。冷えの症状には、体がだるい、疲労感が抜けない、睡眠不足が続くなどの「全身症状」、便秘や下痢、胃のもたれなどの「消化器系症状」、手足や太もも、お腹が冷たく感じるなどの「感覚的症状」があります。以下に夏の冷えを見きわめるチェックリストを示しますので、自分に当てはまるかどうかチェックしてみてください。

夏に体が冷えたときに起こりやすい不調をリストアップしました。「冷房を使うようになると、どうも体調が崩れる」という方は、ぜひチェックしてみてください。もしかすると、気付かないうちにあなたの体は冷えているのかもしれません。いくつか当てはまるものがあったら要注意です。

- 手足の冷えを感じる

- 肩凝りがある

- 頭痛がする

- トイレが近い、または遠い

- 便秘気味、または下痢しやすいなど排便にトラブルがある

- 生理痛がいつもより強く感じる

- 眠りが浅い、寝付きが悪い、中途覚醒など睡眠の悩みがある

- 肌が乾燥している

- 顔色が悪い、肌のくすみが気になる

- ドライアイである

このほか、喫煙習慣のある人やコーヒーなどカフェイン飲料を多く飲む人は、ニコチンやカフェインが毛細血管を収縮させて手足の血行が悪くなるため、特に手足が冷えやすくなる可能性があります。また、運動をしない、入浴はシャワーで済ませるといった生活習慣の人も、体を温める機会が少ないので気を付けましょう。

夏の温活で不調をケアするとともに、

健康なときから万一への備えまでサポート

してくれる保険を検討してみませんか?

現代人にとって過酷な季節を乗り切るために、温活は有効なセルフケアの一つです。ライフスタイルに温活を取り入れるとともに、定期的な健康診断や治療が必要になったときへの備えを考えることも大切。明治安田では、日ごろからあなたの健康をサポートしつつ、もしもの健康リスクにも備えられる保険をご用意しています。より安心できる将来のために、最善のプランをご提案いたします。

漢方には「陰陽」という概念があります。これを体温に当てはめると、体が温まる状態や温める要素が「陽」、冷えた状態や冷やす要素が「陰」となります。夏の水分補給では、体の陰陽バランスを考えることが大切です。冷房の効いた室内に長時間いる場合は、温かい飲み物や常温の飲み物を選びましょう。

例えば、白湯に生姜やシナモンのパウダーをひとふりすると、脱水症状と冷えの予防が期待でき、一石二鳥です。飲みにくければ、はちみつを少々加えるのも良いでしょう。生姜の温め効果は2~3時間ほど続くといわれていますので、ちょこちょこと作って飲むことで体を温かい状態に保つことができます。

トマト、キュウリ、レタスなどの夏野菜は体を冷やすといわれていますが、旬の野菜を楽しむ手段はあります。自然塩(昔ながらの製法で作られた塩)、味噌、醤油などは体を温める調味料として知られています。生野菜を食べる際には、普段使用している調味料やドレッシングを少し変えることで、体を冷やしすぎずに楽しむことができます。

夏はどうしても薄着になりますが、お腹や脚など冷えやすい部位は保温を考えて衣類を選びましょう。例えば薄手のシルク製腹巻は、薄着でもアウターに響かず体を温めてくれます。冷房の効いたオフィスに長時間いるなら、レッグウォーマーやカーディガンを常備しておくと良いでしょう。寒暖差が大きい場所を行き来するときには、持ち運びやすい「ちょい足し衣類」を携帯しましょう。大判のストールは肩かけにも膝かけにもなって便利です。

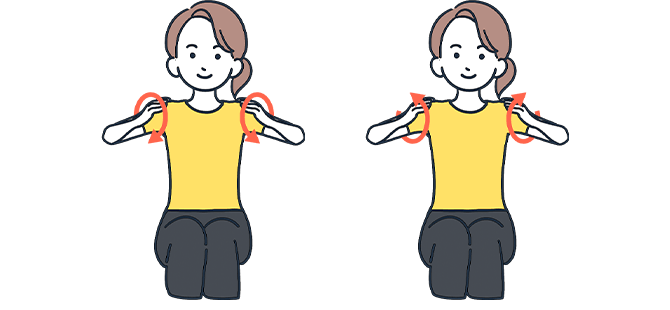

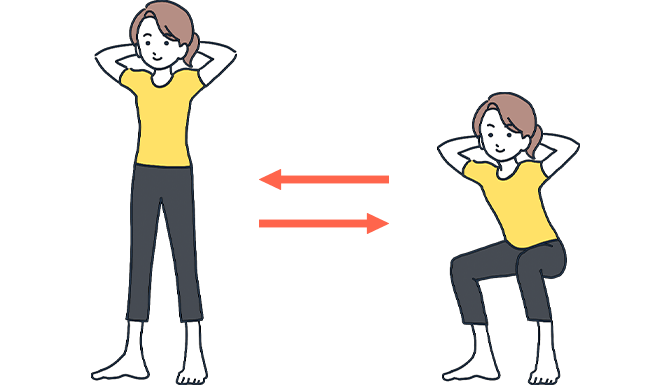

冷えの予防・改善には運動も欠かせません。血行が悪くなると体温を維持しにくくなるので、まず習慣にしたいのが血行を促進するストレッチ。日中は室内で座りっぱなしのことが多い人は、肩甲骨回しや股関節ゆるめ、スクワットが特におすすめです。

-

椅子に座って、肩甲骨を意識しながら肩をグルグル回します。

-

床に座った状態で足の裏をあわせ、膝を上下に動かします。

-

足を肩幅に開き、椅子に座るくらいの深さまでしゃがんで1秒、そこから立って1秒のリズムで30回を目安に。

暑いからと入浴をシャワーで済ませがちですが、きちんと湯船に浸かって体の芯まで温めましょう。38~40℃のお湯に5~10分浸かるくらいが目安です。筋肉が緩んで疲労回復しやすくなり、心も落ち着くので寝付きも良くなります。

厚生労働省では、就寝時の室温はおおむね13~29℃(夏は高め、冬は低め設定)、寝具の内部は33℃前後に調整することを推奨しています※。熱中症を予防し、なおかつ体を冷やさないようにするためには、冷房を入れて快適な室温を保ちつつ、長袖長ズボンのパジャマと夏用寝具を使って体を温めるようにすると良いでしょう。

※ 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」

暑さが原因で起こる熱中症や夏バテと、冷房や夏ならではの生活スタイルから起こる夏の冷え、さらには屋外と室内の寒暖差による自律神経の乱れなど、さまざまな要素が複雑に絡みあう夏の不調。冷え対策も、ただ温めるだけでなくケースバイケースで柔軟に変えることが大切です。自身の体調に気を付けながら、健康的な生活習慣を意識して過ごしましょう。

監修

石原新菜

監修石原新菜

2006年3月帝京大学医学部卒業、同大学病院で2年間の研修医を経て、現在は父・石原結實の「イシハラクリニック」で、主に漢方医学、自然療法、食事療法により、種々の病気の治療に当たっている。著書は13万部を超えるベストセラー『病気にならない 蒸しショウガ健康法』(アスコム)、『カラダを温めて冷えをとる! 温活365日』(内外出版社)など70冊を超える。わかりやすい医学解説と親しみやすい人柄で、講演、テレビ、ラジオ、執筆活動と幅広く活躍中。

- ※本記事は、2024年12月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が石原新菜様に監修を依頼して掲載しています。

- ※本記事は、監修者の知識や経験を踏まえて執筆しています。

夏の温活で不調をケアするとともに、

健康なときから万一への備えまでサポート

してくれる保険を検討してみませんか?

現代人にとって過酷な季節を乗り切るために、温活は有効なセルフケアの一つです。ライフスタイルに温活を取り入れるとともに、定期的な健康診断や治療が必要になったときへの備えを考えることも大切。明治安田では、日ごろからあなたの健康をサポートしつつ、もしもの健康リスクにも備えられる保険をご用意しています。より安心できる将来のために、最善のプランをご提案いたします。

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/life/life43/tsumitate_logo-01_sp.png)

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_beststyle_02.png)