爪は、皮膚の角質が変化して硬くなったもので、髪と同じケラチンというたんぱく質でできています。指先を保護するだけでなく、手の爪は細かいものを掴みやすくし、足の爪は歩くときの衝撃を吸収したり、地面をしっかり捉えるのを助けたりと、さまざまな役割を担っています。実は、私たちの体の構造を支えるうえで、爪はとても重要な存在なのです。

健康な爪は、透明や半透明、薄いピンク色をしています。形はわずかに湾曲していて、個人差はありますが、手の爪の厚みは一般的に0.5mm程度でシャープペンシルの芯1本分程度です。手の爪は、健康な成人の場合だと、1ヵ月で3mm程度伸び、6ヵ月程度で生え替わるとされています。足の爪は、手の爪に比べて厚みがあり、伸びるスピードは手の爪より3倍程度時間がかかるといわれています。

爪そのものに原因があって起こる病気は実に多岐にわたり、放っておくと悪化してしまう場合もあります。また、何らかの全身の病気に伴って爪に異変が生じることも。爪の色や形、厚み、爪のまわり、爪のつけ根などに下記のような変化が見られたら注意が必要です。さっそく自分の爪をチェックしてみましょう。

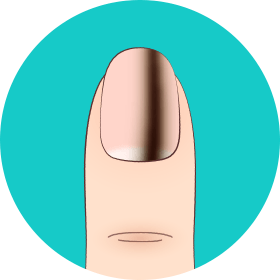

爪が次のように変色した場合、爪の病気が原因の可能性があります。

※ イラストは小渕先生監修のもと、編集部にて作成

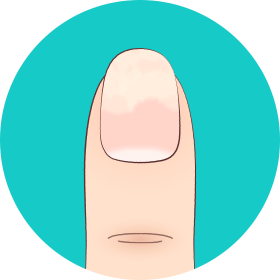

- 爪が白くなる、白く濁る

-

足の爪が白くなったり、白く濁ったりする原因の一つが「爪白癬」、いわゆる爪水虫です。爪水虫は、真菌(カビ)の一種である白癬菌が皮膚から爪のなかに侵入し、爪の下の角質で増殖します。爪白癬の多くは足の爪に起こりますが、まれに手の爪に生じることもあります。

爪白癬の例

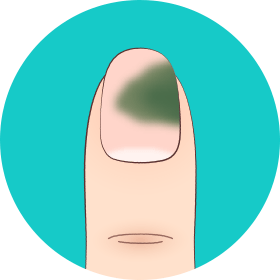

- 爪が緑色になる

-

細菌の一種である「緑膿菌」に感染すると、爪が緑色に変色します。緑膿菌は湿った環境を好みます。爪にジェルネイルやスカルプネイル(人工爪)をしていると、爪とネイルとの間に隙間ができて湿気がたまりやすいため、緑膿菌に感染することがあります。

緑膿菌に

感染した爪の例

- 爪が黒色や茶色になる

-

爪に起こる病気の一つが「悪性黒色腫(メラノーマ)」です。悪性黒色腫とは、皮膚のメラニン色素を作るメラノサイトという色素細胞ががん化して発生する悪性の腫瘍です。悪性黒色腫(メラノーマ)の初期の症状として、爪の縦方向の黒や茶色の線が現れることがあります。爪の黒い線の幅が広がる、爪のまわりの皮膚が黒くしみ出す、それらに伴って爪が変形するなどの症状がある場合、悪性黒色腫(メラノーマ)が疑われます。

爪の悪性黒色腫

(メラノーマ)の例

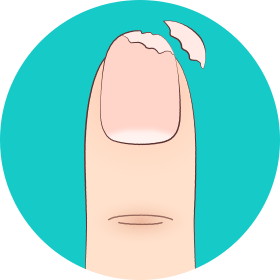

爪の変形は、爪をぶつけたり挟んだりなどのけがをした際に起こるほか、乾燥や栄養不足、皮膚の病気、不適切な爪の切り方などが関係することがあります。爪の形に次のような変化があった場合は、注意が必要です。

※ イラストは小渕先生監修のもと、編集部にて作成

-

爪が割れる、爪が二枚に分かれる、爪の先端が反り返る

爪が割れる、爪が二枚に分かれる、

爪の先端が反り返る -

爪の乾燥や栄養不足があると、爪自体がもろくなってしまい、爪が割れることがあります。また、爪の表面が先端の方で薄く剥がれる「爪甲層状分裂症」(いわゆる二枚爪)や、爪が反り返った状態になる「スプーンネイル(匙状爪)」などを招くことがあります。

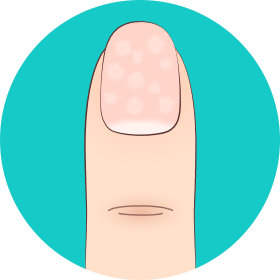

- 多くの手の指の爪に点状のへこみがある

-

爪の表面にできる小さな点状のへこみを「爪甲点状陥凹」といいます。多くの手の指に点状陥凹が現れ、大小不規則で、白っぽい陥凹である場合「乾癬」の可能性があります。乾癬とは、鱗屑と呼ばれる銀白色のふけのような皮膚の粉とともに、赤く盛り上がった発疹が全身に現れる皮膚の病気です。また、免疫の異常によって毛が抜け落ちる「円形脱毛症」に伴って、爪甲点状陥凹が現れることもあります。

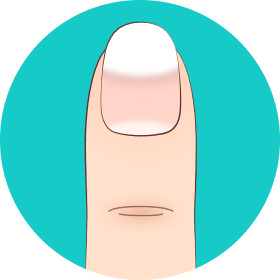

- 爪の先が浮いて白い部分が増える

-

皮膚とくっついている爪が先端から剥がれ、浮き上がった状態を「爪甲剥離症」といいます。爪が先端から剥がれて浮き上がり、剥がれていない部分よりも白かったり黄ばんだりしています。爪甲剥離症は原因不明で起こることがありますが、接触皮膚炎(かぶれ)や真菌(カビ)の一種であるカンジダ、乾癬などの皮膚の病気が原因で現れることがあります。

- 爪の端が皮膚にくい込んでいる

-

爪の端が周囲の皮膚にくい込んでいる状態を「陥入爪」といいます。爪の角が皮膚にくい込むことで痛みや腫れなどの炎症を生じます。さらに、皮膚にできた傷が感染を起こすと、化膿することも。陥入爪は、不適切な爪の切り方による深爪や、サイズのあわない靴や足幅の細いハイヒールによる爪の圧迫などが原因で起こります。陥入爪の多くは足の親指に起こりますが、足の親指以外や、手の指に起こることもあります。

体の変化にいち早く気付くために、

日々の健康チェックは大切。

さらに、もしものときの備えがあると安心です。

体の小さな変化を見逃さないことも大切ですが、どんなに日常から気を付けていても病気のリスクはゼロではありません。健康なときから万一への備えまで備えられる明治安田の保険で、将来に安心をプラスしませんか。

爪からは、その下の皮膚が透けて見えるので、場合によっては皮下の血流の様子などを推測できることがあります。また、手の爪は約半年かけて生え替わるため、日々の体調の変化が蓄積されている場所ともいえます。もし爪に異常が現れることがあったら、それは何か体に異変が起きているサインかもしれません。例えば、次のような症状や病気が潜んでいる場合、そのサインが爪に現れることがあります。

※ただし、必ずしも爪に出るとは限りません。

- 鉄欠乏性貧血

-

体内の鉄分が不足することで起こる「鉄欠乏性貧血」では、爪が薄くなる、爪が割れる、二枚爪になる、スプーンネイルになるなどが起こることがあります。また、爪の色が青白くなることがあります。

- 亜鉛欠乏症

-

「亜鉛欠乏症」とは、体内の亜鉛が不足することによって、皮膚炎や口内炎、脱毛、味覚障害、嗅覚障害など、さまざまな症状を引き起こす病気です。亜鉛欠乏症になると、爪が薄くなったり割れやすくなったりすることがあります。また、すべての爪のほぼ同じ位置にボー線条と呼ばれる横すじが出ることもあります。

- 甲状腺機能低下症

-

「甲状腺機能低下症」は、のどぼとけのあたりにある甲状腺という臓器でつくられる甲状腺ホルモンが十分に分泌されないことで、さまざまな不調が起こる病気です。甲状腺機能低下症があると、爪が弱くなることがあり、二枚爪やスプーンネイルを生じることがあります。

- 熱中症

-

指先は通っている血管が細いため、血流の変化の出やすい場所といわれています。体内の水分が不足していると血流が悪くなりますが、そのサインが爪からわかることがあります。熱中症の予備軍である「隠れ脱水症」になっていないかどうかは、次の方法で簡単にセルフチェックできます。

-

「隠れ脱水症」の見つけ方

熱中症の予備軍

-

-

手の親指の爪を逆の指でつまむ。

-

つまんだ指を離したとき、白かった爪の色がピンクに戻るのに3秒以上かかれば脱水症を起こしている可能性があります。

※ 厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」をもとに作成

-

爪の変化を放置したり、爪に痛みなどの不快感があるのに我慢したりしていると、状態の悪化や、生活の質を低下させることにもつながりかねません。爪の健康を維持するためには、日々のケアを積み重ねるとともに、爪に症状がある場合は放置しないことが大切です。爪の健康を守るための5つの対策を次に紹介します。

-

爪の健康を維持するには、栄養バランスのよい食事を摂ることが大切。特に爪に関係する栄養素は、爪の主成分となるたんぱく質や、爪を強くするビタミン、爪の成長をサポートするミネラルです。たんぱく質を多く含む食品には、例えば、卵類・肉類・豆類などがあります。また、ビタミンは豚レバー・鶏レバー・牛レバー・うなぎ・納豆・牛乳など、ミネラルは牡蠣・赤身肉・甲殻類・煮干し・チーズなどに多く含まれています。毎日の食事でこれらの栄養素が不足しないように、しっかり摂るようにしましょう。

-

爪のお手入れのベストタイミングは、爪が清潔でやわらかくなっている入浴後。爪の長さは、爪やすりを使って整えるのがおすすめです。お手入れの頻度は週に1~2回。また、①長さを整える②角を滑らかにする、という手順で行ないましょう。長さは指先と同じくらいまでにし、白い部分を少し残すようにするのが上手なお手入れのポイントです。爪切りを使う場合は、深爪を招くことがあるので、短く切りすぎないように注意しましょう。

-

爪の乾燥やダメージを防ぐには、爪と爪のまわりにハンドクリームなどの保湿剤をこまめに塗りましょう。尿素やセラミドが含まれている保湿剤を使うと、より効果的に保湿できます※。また、保湿剤は手を洗うたびに塗るのが理想的です。特に乾燥する冬の時期は頻繁に塗るとよいでしょう。普段ハンドクリームを塗る際には、少し指先の爪まわりも意識して塗るようにしましょう。爪のまわり、裏側にも塗り、指先をマッサージするようになじませるのがポイント。余裕があれば、爪まわりはオイル系もおすすめです。

※ 厚生労働省「平成22年度リウマチ・アレルギー相談員養成研修会テキスト」

-

手洗いをしたあとは乾燥が進みやすいので、タオルやペーパータオルなどでしっかり水滴を拭き取りましょう。また、食器洗いなど水仕事をするときは、ゴム手袋を着用するなどして爪を保護しましょう。

-

爪の病気を悪化させないためには、早期発見・治療が大切です。爪の色や形などの変化や、爪に痛みなどの症状がある場合は、早めに皮膚科を受診しましょう。貧血などの全身の病気が疑われる場合は必要に応じて血液検査などが行なわれ、皮膚科からほかの診療科の医療機関を紹介されることもあります。

目につきやすい爪は、あなたの健康状態を日々気軽にチェックできるバロメーターにもなってくれるものです。爪のお手入れをするときなどに、自分の爪をじっくり眺めて体からの声に耳を傾けてみましょう。

監修

小渕英里

監修小渕英里

富士見スキンクリニック飯田橋(東京都千代田区)院長。皮膚科専門医。東京女子医科大学卒業。肌の悩みや疾患に対して患者さん一人ひとりの希望に寄り添いながら、明るく前向きな気持ちになってもらえる診療を心がけている。

- 本記事は、2024年12月時点の内容です。

- 本記事は、当社が小渕英里様に監修を依頼して掲載しています。

- 本記事は、監修者の知識や経験を踏まえて執筆しています。

体の変化にいち早く気付くために、

日々の健康チェックは大切。

さらに、もしものときの備えがあると安心です。

普段から自分の体の状態をチェックしておくことは大切。でも、どんなに日常から気を付けていても病気のリスクはゼロではありません。明治安田では、健康なときから万一への備えまで備えられる保険をご用意しています。安心できる将来のために、日々の健康チェックに保険をプラスして、もしものときに備えませんか?

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/health/health22/pickup_logo_best_sp.png)

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_beststyle_02.png)