※本記事は、2024年6月時点の内容です

「なかなか寝付けない」「何度も起きてしまう」など不眠に悩んでいませんか? 不眠が長期間続くと、生活習慣病や心臓病、脳卒中、うつ病、認知症など、さまざまな病気の発症リスクの増加につながることから、見過ごすことはできません。今回は、不眠を解消するための方法について、快眠セラピストの三橋美穂さんにお話を伺いました。不眠によって引き起こされるリスクや不眠の原因とあわせて解説いたします。

睡眠には、1日の活動でたまった疲労やストレスから心身を休ませ、細胞を修復し、日中に得た情報や記憶を整理・定着させるなど、さまざまな働きがあります。よい睡眠とは、「睡眠の量(睡眠時間)」と「睡眠の質(睡眠休養感:夜間の睡眠で休養がとれている感覚)」の両方が十分に確保できていることを指します。

ところが、日本人は世界的に見て睡眠時間が少ないといわれています。2021年に発表されたOECD(経済協力開発機構)の調査報告※によると、日本人の平均睡眠時間は7時間24分で、OECD加盟国のうちの33ヵ国のなかで最も短いことがわかっています。

※ OECD(経済協力開発機構)『Gender data portal 2021:Time use across the world』

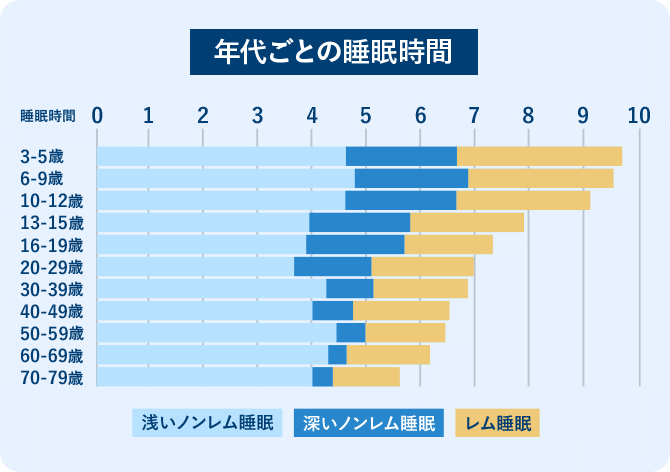

また、厚生労働省によると、年齢が上がれば上がるほど睡眠時間が短くなり、ノンレム睡眠が少ない(深い眠りがしづらい)という調査結果も出ています。高齢者ほど、よい睡眠をとりにくくなる傾向があるのです。

参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「高齢者の睡眠」

心配事があるときは、夜、布団に入っても眠りたいのに眠れず、一時的に不眠になることがありますが、通常はしばらくすると落ち着き、自然とまた眠れるようになります。ところが、何らかの原因で不眠が続くと、日中に倦怠感や意欲の低下、集中力の低下、イライラ、抑うつ、情緒不安定、頭重、めまい、食欲不振、肌荒れなどさまざまな不調が心身に現れるようになります。

不眠でイライラするなど精神的に不安定な状態が続くと、家庭や職場などで周囲との人間関係が悪化したり、思わぬミスや事故を引き起こしたりする恐れがあります。また、不眠が続くことで、高血圧や糖尿病などの生活習慣病や、心臓病、脳卒中、うつ病などさまざまな病気の発症リスクを高めることがわかっています※。

※ 厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」

「眠ろうとしても眠れない」という状態は誰しもが経験したことがあるかもしれません。それが短期間で収まり、仕事や家事など日常生活に支障が出ていないようであれば、一過性の不眠である可能性が高いです。しかし、寝付きが悪かったり、夜中に繰り返し目覚めてしまったりなどの状態が続いて、日中に精神や体の不調を自覚して日常生活に支障がある場合、「不眠症」と呼ばれます。不眠症には大きく次の4つのタイプがあるとされています。

-

寝床に入ってから眠るまでに長時間かかるというタイプの不眠症。

-

眠りが浅く、夜中に何度も目が覚めてしまうというタイプの不眠症。

-

予定していた起床時間よりもだいぶ早くに目が覚めてしまい、それ以降眠れないというタイプの不眠症。

-

睡眠時間は足りているのに、眠りが浅くて熟睡した感覚が得られないというタイプの不眠症。

不眠の原因はさまざまですが、精神的なストレスを抱えていると、布団に入っても考え事をしてしまうなどで、不眠を招きやすくなります。

また、生活習慣も睡眠の質に大きく影響します。日光を浴びないことや日中の活動量が少ないこと、長時間の昼寝、夕方以降のうたた寝、寝床でのスマートフォンなどのデジタル機器の使用は、不眠につながることがわかっています。

コーヒーや紅茶などに含まれているカフェインやたばこに含まれるニコチンなどには覚醒作用があるほか、アルコールには中途覚醒を引き起こす作用があります。そのため、飲酒やカフェインを多く含む飲み物の摂取、喫煙は不眠の原因になります。

さらに、マットレスや枕などの寝具が自分の体にあっていないことや、夏の暑さや冬の寒さ、外部からの騒音やパートナーのいびきなど、睡眠環境によって不眠を引き起こしている場合もあります。そのほかにも、勤務形態が不眠に関係することがあり、シフト勤務の場合、睡眠が浅くなる傾向が指摘されています。

睡眠に関連したさまざまな病気(睡眠障害)のなかでも代表的なのが不眠症ですが、ほかにも不眠を引き起こす睡眠障害には、睡眠中に気道が塞がってしまい呼吸に支障をきたす「閉塞性睡眠時無呼吸」や、安静にしているときに脚がむずむずするといった不快感が起こってじっとしていられなくなる「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」などもあります。また、高血圧や糖尿病、心臓病、喘息、アトピー性皮膚炎など何らかの病気によって二次的に不眠が引き起こされている場合があります。そのほかにも、薬の副作用として不眠の症状が現れることがあります。

眠れない日が続いたり、日常生活に支障をきたす症状を感じたりすることがあったら放置せずに、早めに医療機関を受診することをおすすめします。

病気の発症リスクを高めるとされる不眠。

病気になったら心身だけでなく、

経済的負担もかかります。

今からもしものときに備えませんか

さまざまな病気の発症リスクを高めてしまう恐れがある不眠。万一、病気になってしまった場合は、心身の負担だけではなく、経済的負担も発生します。明治安田では必要な保障をカスタマイズでき、健康増進サポートの仕組みを備えた商品をご用意しています。安心できる将来のために、万一のリスクに今から備えませんか。

不眠を解消するためには、生活習慣や睡眠環境を見直して睡眠の質を改善することが大切です。ぐっすり眠るための5つの基本ルールを次に紹介します。

毎朝、同じ時刻に起床して朝食を摂る

人間に備わる体内時計は、活動と休息のリズムを調整しています。体内時計は24時間よりも少し長めに設定されていることから、リセットするには毎朝、同じ時刻に起床することが大切です。また、朝食を摂ることで胃腸の働きが整い、体内時計がリセットされるので、朝食は毎日欠かさず摂るようにしましょう。

日光を浴びる

日光を浴びると、やる気を高めたり、気分を明るくしたりするセロトニンという神経伝達物質が脳内で分泌されます。セロトニンは夜暗くなると、メラトニンという神経伝達物質に変わる仕組みになっています。朝、日光を浴びると体内時計がリセットされるので、起きたらカーテンを開けて空を眺めましょう。夜間のメラトニンの分泌を増やすには、できるだけ午前中のうちに、遅くとも午後2時くらいまでに屋外で30分間以上日光を浴びるのが効果的です。

夜間の照明は暗めに切り替える

夕方以降、明るい光を浴びていると体内時計を夜型に後退させます。メラトニンの分泌を促すには、日中は青白い光の照明を使い、夕方以降はオレンジ色のやさしい光の照明に切り替えるのがおすすめです。ただし、極端な早寝早起きに悩まされている場合は、就寝時間を後退させて早すぎない起床時間にするために、午前中は明るい光を避けて夜は明るくすることを意識しましょう。

運動習慣を身に付ける

日中は活動的に過ごすことで適度な疲労感が得られ、入眠を促し、深い眠りをもたらしてくれます。ウォーキングやジョギング、ヨガ、筋力トレーニングなど自分にあった運動に取り組み、習慣にしましょう。

長時間の昼寝や

夕方以降のうたた寝は避ける

うたた寝をする場合、働き盛りの世代は20分間以内、60歳以降は30分間以内を目安に、午後3時までに済ませるようにしましょう。

飲酒や食事、たばこの摂取量や

タイミングに注意する

お酒は、飲む日や飲む量を減らしたり、ノンアルコール飲料やアルコール度数の少ない微アルコール飲料に置き換える日を設けたりするなどの工夫をしましょう。コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどカフェインを多く含む飲み物は摂りすぎに注意し、午後3時以降は控えましょう。喫煙する場合は、就寝2時間前までに終えましょう。食事は就寝3時間前までに済ませるように心がけ、遅い時間に食べる場合は、食事の量を減らしましょう。おかゆやバナナなどは、少量でも満腹感が得られるのでおすすめです。

睡眠中は体温が下がります。そのため、寝る前にお風呂に入ると、少し体温が上がります。その後、急激に体温が下がるタイミングで眠くなるので、スムーズに入眠できます。入浴は就寝1~2時間前に、38~40度ぐらいのぬるめの湯船に15分間程度つかるとよいでしょう。額がうっすら汗ばむくらいまでお湯につかると、体がしっかりと温まります。汗をかくので、入浴前後には水分補給を忘れずに。

寝る前はアロマテラピーや音楽、ストレッチなど、自分にあった方法でリラックスしましょう。なかなか寝付けない場合は、寝床に入った状態で息を4カウント吸って7カウント止めて8カウント吐く「4・7・8呼吸法」や、ゆっくりと数字を100、99、98、97、96、95・・・・・・と100から順番に1ずつ減らして数えていく「カウントダウン法」がおすすめです。

適度な室温と湿度を保つ

寝室の室温は、冬は18度以上、夏は28度以下を目安にし、湿度は50~60%に保ちましょう。寒い部屋で寝ると高血圧や呼吸器系の病気などのリスクが高まることがわかってきており、WHO(世界保健機関)が2018年に発表した『住まいと健康に関するガイドライン』では、健康被害を受けないために冬の室温を18度以上に保つことを強く勧告しています。冬の寝室は、暖房と加湿器を使って適切な室温・湿度を保つことがすすめられます。

寝室はできるだけ暗くする

豆電球程度の明るさの環境で寝ているだけでも睡眠の質に影響するため、寝室の照明は消して、できるだけ暗くしましょう。

自分の体にあった寝具を使う

ぐっすり眠るために寝具で大切なのは、体を支えるマットレスと枕です。立っているときの姿勢を寝ているときにも保てるものを選びましょう。

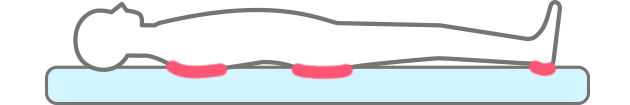

マットレス選びのポイント

マットレスは硬すぎても柔らかすぎても体に負担がかかるため、お尻が沈まない硬さを目安に自分の体にあうものを選びましょう。

ー 選んではいけないマットレスの例 ー

-

硬すぎるマットレス背中、お尻、かかとが圧迫されているため、

疲れがとれにくい。 -

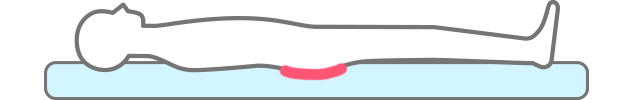

柔らかすぎるマットレスお尻が沈んで腰に負担がかかり、

寝返りもしにくい。

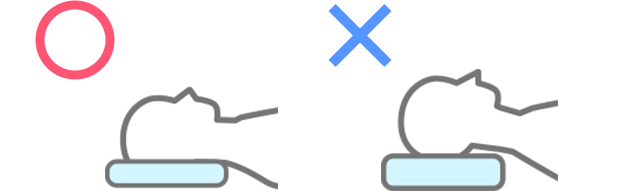

枕選びのポイント

枕の高さは、高すぎても低すぎても体に負担がかかります。就寝中は寝返りを何度も打つので、仰向けでも横向きでも楽にできる枕を選びましょう。真ん中が低くて両サイドが高い立体的な構造になっている枕がおすすめです。

自分の頭にあっている枕を使うと、寝姿勢が立っているときの姿勢に近くなるため、首や肩の力が抜けて全身がリラックスし、呼吸もスムーズにできます。

不眠によって心身に何らかの不調が現れて日常生活に支障をきたしている場合や、上記で紹介した対策を行なっても不眠が改善しない場合は、医療機関を受診して医師に相談することがすすめられます。

厚生労働省が策定した『健康づくりのための睡眠ガイド2023』では、成人の場合は1日の睡眠時間の目安として少なくとも6時間以上確保すること、高齢者の場合は寝床にいる時間が8時間以上にならないことを目安に必要な睡眠時間を確保することを推奨しています。適正な睡眠時間には個人差があるので、目安として参考にしてください。

新たな一年は、はじまったばかり。十分な睡眠時間を確保して質のよい睡眠をとり、健やかな日々を送れるようにしましょう。

監修

三橋美穂

監修三橋美穂

快眠セラピスト・睡眠環境プランナー。寝具メーカーの研究開発部長を経て独立。これまでに1万人以上の眠りの悩みを解決してきており、特に枕は頭を触っただけで、どんな枕があうかわかるほど精通。全国での講演や執筆活動のほか、寝具や快眠グッズのプロデュース、ホテルの客室コーディネートなども手がける。著書に『オトナ女子の不調と疲れに効く 眠りにいいこと100』(かんき出版)『眠りのさじ加減 65歳からのやさしい睡眠法』(青志社)ほか多数。

- ※本記事は、2024年6月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が三橋美穂様に監修を依頼して掲載しています。

病気の発症リスクを高めるとされる不眠。

病気になったら心身だけでなく、

経済的負担もかかります。

今からもしものときに備えませんか

不眠は生活習慣病をはじめ、さまざまな病気の発症リスクを高めてしまうことも。万一病気になってしまった場合は、心身の負担だけではなく、経済的負担も発生します。明治安田では必要な保障をカスタマイズでき、健康増進サポートの仕組みを備えた商品をご用意しています。病気になるリスクは誰にとってもゼロではありません。これからの人生を見据え、万一のリスクに今から備えませんか。

募Ⅱ2401183ダイマ推

この記事を見た方におすすめの保険商品

-

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_beststyle_02.png)

豊富な特約ラインアップに健康ステージに応じてサポートする仕組みをプラスした、ご加入後も変化に応じて見直せる保険です。※1※2※

- ※保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください

- ※「ベストスタイル 健康キャッシュバック」は「ベストスタイル」に「健康サポート・キャッシュバック特約(2024)」を付加した場合の販売名称です

-

入院や退院後の通院などの保障を組み合わせることができる医療保険です。※1※

- ※保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください

- ※1 保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください

- ※2 「ベストスタイル 健康キャッシュバック」は、「ベストスタイル」に「健康サポート・キャッシュバック特約(2024)」を付加した場合の販売名称です

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/health/health16/tsumitate_logo-01_sp.png)