※本記事は、2024年3月時点の内容です

健康と美容に役立つ食生活の知識。なかでもぜひ知っておきたいのが「脂質」との付き合い方です。脂質は焼肉やから揚げ、チーズや生クリームなど、みんなが大好きなメニューや食品に多く含まれている栄養素。「脂質=身体に良くないもの」というイメージを持たれがちですが、選び方や摂り方を少し変えるだけで、肥満や生活習慣病になりにくい身体づくりにつながります。秋の味覚いっぱいのこの季節、おいしく食べながらダイエットを実践するためにも知っておきたい脂質に関する知識と、脂質の選び方・摂り方のポイントを紹介します。

脂質、炭水化物(糖質)、たんぱく質は、食べ物に含まれる「三大栄養素」。脂質の主な役割は、身体を動かすエネルギー源です。細胞膜やホルモンをつくる材料になったり、脂溶性ビタミン※1の吸収を助けたりする作用もあります。脂質を十分に摂取できていないと、エネルギーが不足して体力が衰えたり、疲れやすくなったり、病気に対抗するための免疫力が低下する恐れがあり、健康維持に不可欠な栄養素です。脂質にはいくつかの種類があり、適量の範囲内で心掛けて摂取することで、血液中の「悪玉」と呼ばれるLDLコレステロールを下げるのに役立つタイプの脂質もあります。

ただ、脂質は摂り過ぎが続けば、健康上のリスクを増やしてしまう栄養素でもあります。どんな種類の脂質も1gあたり9kcal(キロカロリー)となっており、1gあたり4kcalであるたんぱく質や炭水化物に比べてカロリーが高く、エネルギーとして消費しきれなかった場合に、中性脂肪に変換され、内臓脂肪や皮下脂肪として体内に蓄えられてしまいます。蓄えられた脂肪の量が多いと肥満の状態になり、血管の老化現象である動脈硬化や、脂質異常症などの生活習慣病につながる可能性があります。

また、脂質の種類によっては過剰摂取がLDLコレステロールの増加につながり、狭心症や心筋梗塞といった病気にかかるリスクが上昇することもわかっています※2。

- ※1 脂溶性ビタミン:水には溶けにくく、油脂に溶けることで体内に吸収されて働くタイプのビタミン。ビタミンA、D、E、Kが該当する。

- ※2 厚生労働省 e-ヘルスネット「LDLコレステロール」

では、脂質にはどのような種類があるのでしょうか。脂質は、栄養学上で「飽和脂肪酸」「一価不飽和脂肪酸」「多価不飽和脂肪酸」の大きく3つに分けられます。3つにはそれぞれに特徴があり、スーパーで売られている一般的な食用油もこれらの要素で構成されています。

- 飽和脂肪酸

-

常温で固まる性質を持つ。肉、バター、ラードなど動物性の脂に多く含まれる。摂り過ぎると血液中にLDLコレステロールを滞らせ、動脈硬化の原因となる※。

※ 厚生労働省 e-ヘルスネット「脂質異常症」

- 一価不飽和脂肪酸

-

日本人(成人)が最も多く摂取している脂質※。常温では液状で、オリーブオイル、なたね油などに含まれるオレイン酸(n-9系脂肪酸)などが一価不飽和脂肪酸にあたる。オレイン酸は血液中のLDLコレステロールを上昇させないと言われている。

※ 厚生労働省『日本人の食事摂取基準』(2020年版)

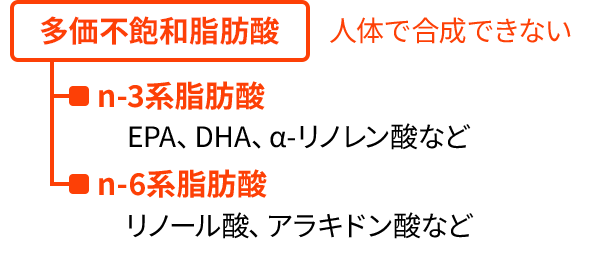

- 多価不飽和脂肪酸

-

常温では液状であり、リノール酸などのn-6系脂肪酸と、α-リノレン酸、DHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)などのn-3系脂肪酸に分類される。どちらも体内では合成できない(つくることができない)必須脂肪酸であるため、一定量を摂る必要がある。n-3系脂肪酸は欠乏すると皮膚炎などが発症する※。また、血液中の中性脂肪の低下、不整脈の発生防止などにつながり、生活習慣病の予防に役立つことが期待されている。

※ 厚生労働省『日本人の食事摂取基準』(2020年版)

脂肪酸の種類

- 飽和脂肪酸

- 常温で固形

- 不飽和脂肪酸

- 常温で液状

※ 厚生労働省『日本人の食事摂取基準』(2020年版)をもとに作成

それぞれの特徴を知ると、「避けたいタイプの脂質」と「積極的に摂りたいタイプの脂質」があることがわかります。脂質は「量」に加えて、その「質」にも目を向けていく必要があるのです。なかでも、特に摂取を意識したい脂質と避けたい脂質は次の二つです。

サバやイワシなど青背の魚に豊富な多価不飽和脂肪酸の一種である「n-3系脂肪酸(オメガ3)」は血流を良くするなど、動脈硬化の予防につながる働きがあると言われています。健康維持には欠かせない働きを持つ一方で、人体で合成できない(体内でつくることができない)必須脂肪酸であることからも、意識して食生活に取り入れたい脂質の一つです。

バターやラードといった常温で固まるタイプの油に多く含まれる「飽和脂肪酸」と、油脂を加工する際に生成される「トランス脂肪酸」については、食品からの摂り過ぎによる健康面のリスクが大きいと考えられ、摂取量に気を付けたい脂質です。

トランス脂肪酸は大量に摂取し続けることで、悪玉と言われるLDLコレステロールを増やし、善玉と言われるHDLコレステロールを減少させ、血管の老化である動脈硬化を促進させる恐れがあります。また、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸はどちらも摂り過ぎると、狭心症や心筋梗塞といった冠動脈疾患のリスクにつながることが明らかになっています※。これらがどんな食品に含まれているかを覚えておくと、過剰摂取を避けやすいでしょう。

ちなみに、現在は外食産業、加工食品業などにおいても、トランス脂肪酸低減の取組みが進んでいます。

※ 農林水産省HP「トランス脂肪酸の摂取と健康への影響」

20代・30代からの備えが健やかな老後をつくる。

今こそ将来への「健康投資」をはじめましょう。

若いから大丈夫!という油断は禁物。現在の生活習慣が10年後、20年後の身体をつくります。明治安田では、「もしも」に寄り添うだけでなく、日々の健康管理からサポートする保険をご用意しています。

脂質には適度な摂取が推奨されているものと避けた方が良いとされているものがあることがわかりました。しかし、脂質は種類の良い物であれば好きなだけ摂っても良い、というものではありません。良質な油であっても、そもそもの摂取量が適切でなければ逆効果となってしまいます。脂質を上手に摂取するためには、まずは食生活を簡単に振り返り、脂質の適切な摂取量の目安を知ることが大切です。

例えば、「炭水化物抜きダイエット中で、ご飯の代わりに鶏肉や豚肉をたくさん食べている」「ホイップクリームをのせたドリンクを飲む代わりに、一食抜いている」「1日1回はコンビニのスナック菓子を食べている」といった食習慣が定着している人は要注意。糖質やカロリーを減らしていても、むしろお腹まわりに内臓脂肪がつき、「隠れ肥満」に陥っている可能性もあるのです。

目標とされる脂質の摂取量は、総エネルギー(カロリー)摂取量の20~30%(肉類に豊富な飽和脂肪酸は7%以下)に収めることが望ましいとされています※。脂質は1gあたり9kcalなので、1日2,000kcalの食事をする人であれば、44~67g程度の脂質を摂ると良いという計算になります。もちろん、この量を毎日厳しく守る必要はなく、1週間程度の食事のなかで平均的に摂れば問題はありません。

※ 厚生労働省『日本人の食事摂取基準』(2020年版)

※身体活動レべルⅡの場合(座って行なう仕事が中心で、職場内での移動や立って行なう作業や接客、通勤、買い物、家事、軽いスポーツなどのいずれかを含む場合)

18~29歳

女性:2,000kcal

脂質摂取量は44〜67g

男性:2,650kcal

脂質摂取量は59〜88g

30~49歳

女性:2,050kcal

脂質摂取量は46〜68g

男性:2,700kcal

脂質摂取量は60〜90g

※ 厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2020年版)』をもとに作成

下記にみなさんにとって馴染みの深い食品の脂質量の例を紹介しますので、食生活を振り返る際の参考にしてみてください。おおよそでも良いので、いつも自分はどれくらい脂質を摂取しているのか把握することが、脂質と上手に付き合う第一歩です。

| 食品名 | 目安量 | カロリー (kcal) |

脂質 (g) |

|---|---|---|---|

| ご飯 | 中盛り1杯(150g) | 234 | 0.5 |

| 食パン | 6枚切り1枚(60g) | 149 | 2.5 |

| クリームパン | 1個(90g) | 257 | 6.7 |

| 鶏肉 | 若鶏もも皮付き 生(80g) | 152 | 11.4 |

| 鶏肉 | 若鶏ささみ 生(80g) | 78 | 0.6 |

| 豚肉 | ばら 脂身つき 生(80g) | 293 | 28.3 |

| 牛肉 | 和牛肩ロース 脂身つき 生(80g) | 304 | 29.9 |

| さんま | 焼き(可食部90g) | 253 | 20.5 |

| さば | 焼き半身(可食部90g) | 238 | 20.2 |

| 牛乳 | コップ1杯(200ml) | 126 | 7.8 |

| プロセスチーズ | スライス1枚(18g) | 56 | 4.7 |

| 卵 | 生Mサイズ1個(60g) | 85 | 6.1 |

| 豆腐 | 絹ごし半丁(200g) | 112 | 7 |

| 生クリーム | 乳脂肪・ティースプーン2杯(20g) | 81 | 8.6 |

| ポテトチップス | 1袋(60g) | 325 | 21.1 |

※ 文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』をもとに作成

適切な脂質量を把握した後は、なるべく心身に負担をかけない形で日々の食事を見直すことが大切。ここからは日々の食事で脂質を上手に摂るための、より実践的なコツを紹介します。特に、脂質の摂り過ぎが心配な人や、外食の多い人、メニューが偏りがちな人などは、ぜひできることから試してみてください。

揚げ物、炒め物、ベーコンやウインナーなどの加工肉、菓子パン、スナック菓子、甘いスイーツやドリンク、ファストフードなどを毎日のように食べている場合は、回数や量を減らしましょう。それだけでも、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸の摂り過ぎを防ぐことができます。まずは3日に1回程度を目標にするか、連続して同じものを食べないといった工夫を。

摂り過ぎに注意したい脂質を多く含む食品※

- 飽和脂肪酸

- 牛乳、バター、生クリーム、牛脂、ラード、牛肉、豚肉、コーヒー用ミルク、ココナッツオイル、パーム油など

- トランス脂肪酸

- マーガリン、ファストブレッド、ショートニングなどを使った洋菓子、クッキー、ケーキなど

スナック菓子、菓子パン、ドーナツ、フレンチフライ、即席カップ麺など

※ 以下をもとに作成

文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』

食品安全委員会『新開発食品評価書 食品に含まれるトランス脂肪酸』(2012年)

生クリーム、ホイップクリーム、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品を毎日たくさん食べているなら、回数や量を減らしましょう。こちらも習慣化しているなら、食べ過ぎない工夫を。無理なく摂取量を抑えるためには、牛乳なら豆乳やアーモンドミルク、低脂肪のタイプや、チーズならプロセスチーズなどに比べて脂質の少ないカッテージチーズ、モッツァレラチーズなどに代える方法もあります。心当たりがある人は、毎日飲んでいるカフェオレの牛乳を、週に3回はアーモンドミルクに置き換えてみる、など無理なく続けられる範囲ではじめてみると良いでしょう。

鶏肉の多くは脂身付きの牛肉などに比べると脂質もカロリーも控えめですが、その分安心してたくさん食べてしまうと脂質やカロリーの摂取過剰につながる場合があります。「鶏肉ならヘルシーだからOK」と油断し過ぎないように気を付けて。「主食を抜いて、皮付きの鶏もも肉をたっぷり食べる」といった食べ方には注意が必要です。

また、近頃若い世代にブームのアボカドも、「森のバター」と呼ばれるとおり脂質の総量は多い食材です(100g中17.5gと約2割が脂質)。アボカドはオレイン酸、リノール酸などの不飽和脂肪酸を含み、ビタミン、ミネラルなど、健康に役立つ栄養素も豊富ですが、1日に食べる量は4分の1〜半分程度に留めるようにしましょう。

料理に使う食用油や、マヨネーズやドレッシングの使い過ぎ・かけ過ぎには注意を。食用油を購入する際には健康に役立つタイプを選んだり、ドレッシングはノンオイルのものを使ったりするといった工夫をするのもおすすめです。普段こまめに使っている食用油を、心掛けて摂りたいタイプの脂質に置き換えることで、脂質全体のバランスを整えるのに役立ちます。

- オリーブオイル

- 主成分のオレイン酸のほか、ビタミンEやポリフェノール類など、健康維持に役立つ栄養素や成分を含みます※。加熱調理にも生食にも向いています。香りや風味がさまざまなので好みのものを選びましょう。

- えごま油・アマニ油

- どちらも意識して摂りたいn-3系脂肪酸(オメガ3)が豊富※で、n-3系を含む青背の魚が苦手な人におすすめ。えごまやアマニの豊かな風味を楽しめます。加熱調理すると酸化しやすいため、サラダにかけるなど生食(生のまま)で活用すると良いでしょう。

- マカダミアナッツオイル

- 生活習慣病対策に役立つことで注目される、パルミトレイン酸という一価不飽和脂肪酸が豊富です※。熱や酸化に強く加熱調理にも使えますが、生食のほうがナッツの風味を楽しめます。

- MCT(中鎖脂肪酸)オイル

- 中鎖脂肪酸という脂質で構成されているため、一般的な植物油に比べて短時間でエネルギーに代わり、体脂肪や内臓脂肪の蓄積を防ぐと言われています。ただし加熱調理は不可。味や香りがほとんどなく、どんな料理にも使いやすいオイルです。

※ 文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』

洋食や中華などを食べる機会が多い場合は、なるべく和食中心の食生活に代えるよう心掛けてみてください。例えば毎朝パン食だと、パンに塗るバターや付け合わせのベーコンなどから脂質を多めに摂ってしまう可能性がありますが、和食なら「ご飯+納豆+お味噌汁」といった組み合わせがしやすく、自然と脂質の摂り過ぎを防ぎ、栄養バランスも整えやすくなります。

野菜類やきのこ類、また白身魚のほとんどは脂質の少ない食材です。外食が続いて脂質が多めになりそうなときには、自炊の際のメニューを野菜類、きのこ類、白身魚の蒸し料理や鍋物にするなどして調整をしてみてください。特に、蒸し料理は食材の余分な脂を落とすことができるおすすめの調理法です。

生魚や焼き魚が苦手な人や、魚の調理が面倒な人は、鯖缶を利用してみてください。食べやすく、n-3系脂肪酸(オメガ3)を手軽に摂ることができますし、和風、洋風、どちらの味付けもマッチして、保存もきく便利な食品です。

ここからは、脂質の摂取量を抑えながら秋の味覚を楽しめる、クリームシチューのレシピを紹介します。材料に市販のルウではなく低脂肪乳を使うことで脂質の総量をカットできるので、みんなが大好きなこっくりとした味わいのあったかシチューを、ヘルシーに楽しめます。野菜もたっぷり食べられてダイエット中でも満足感を得られることと、電子レンジを使って短時間でつくれるのも嬉しいポイントです。

調理時間約20分

材料(2人分)

- 鶏もも肉(皮を除く)

- 150g

- 白菜

- 150g

- しめじ

- 1/2パック

- にんじん

- 1/3本

- 薄力粉

- 大さじ2

- 低脂肪牛乳

- 200ml

- コンソメスープの素(顆粒)

(固形なら1個分) - 小さじ2

- バター

- 5g

- 塩、こしょう

- 少々

栄養成分値(1人分あたり)

- エネルギー

- 206kcal

- たんぱく質

- 20.4g

- 脂質

- 7.3g

- 炭水化物

- 19.1g

- 食塩相当量

- 1.9g

- 食物繊維

- 2.5g

-

-

-

-

薄力粉はダマにならないよう、少しずつ加えて混ぜるようにしてください。ダマになると粉っぽくなってしまったり、とろみがつきにくくなったりしてしまいます。また低脂肪牛乳を加える際も、同様に少しずつ加えるとなめらかに仕上がります。

「健康のために脂質の摂り方を意識しよう」といっても、20・30代のうちは自分事としてとらえにくく、あまりピンとこない人もいるかもしれません。しかし、この先もずっとおいしいものを楽しむためにも、若いうちから健康の土台をつくる意識を持つことが大切です。

ちょっとハードルが高いな……と思われた人も、まずは難しく考えず、例えば「何にでもマヨネーズをかけるのをやめる」「食べ過ぎが続いたらリセットする」「肉が続いたら野菜をたっぷり食べる」など、小さな一歩からはじめるのもおすすめです。

週末はお気に入りのカフェで好きなメニューを楽しみ、普段は自炊で節制するなど、食生活にメリハリを持たせるとより継続しやすいでしょう。日々の小さな積み重ねが、栄養バランスを整えることにつながります。

監修

広田千尋

監修広田千尋

管理栄養士。病院、保育園、保健センターなどで13年間勤務。生活習慣病の方への栄養相談や、高齢者への栄養サポート、また赤ちゃんや子どもの食事相談など、幅広い年代の栄養サポートに携わる。現在は経験を活かし、フリーランスとして活動中。わかりやすく実践しやすい生活習慣・食事習慣などについてのコラム執筆や、身近な材料で簡単につくれるレシピの作成を得意としている。

- ※本記事は、2024年4月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が広田千尋様に監修を依頼して掲載しています。

20代・30代からの備えが健やかな老後をつくる。

今こそ将来への「健康投資」をはじめましょう。

食事バランスに気を付けるなど生活習慣を見直すことに加え、保険へ加入することも健康維持に有効です。心身ともに健康なときこそ、未来への備えをするベストタイミング。保険で未来への健康投資、はじめませんか?

募Ⅱ2400677ダイマ推

この記事を見た方におすすめの保険商品

-

入院や退院後の通院などの保障を組み合わせることができる医療保険です。※1※

- ※保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください

-

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_beststyle_02.png)

豊富な特約ラインアップに健康ステージに応じてサポートする仕組みをプラスした、ご加入後も変化に応じて見直せる保険です。※1※2※

- ※保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください

- ※「ベストスタイル 健康キャッシュバック」は「ベストスタイル」に「健康サポート・キャッシュバック特約(2024)」を付加した場合の販売名称です

- ※1 保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください

- ※2 「ベストスタイル 健康キャッシュバック」は、「ベストスタイル」に「健康サポート・キャッシュバック特約(2024)」を付加した場合の販売名称です

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/health/health12/tsumitate_logo-01_sp.png)