そもそも株主優待とは、企業が株主に対して感謝の気持ちを示すために贈りものをする制度です。すべての企業が実施しているわけではありませんが、株式を保有しているだけでその企業ならではの商品やサービスを受け取ることができるため、お得感があり、個人投資家には根強い人気があります。企業にとっても、安定株主を確保できる、自社の商品・サービスを宣伝できるといった特徴があります。

達人ようこりんさんは、どのように株主優待を活用しているのでしょうか。ようこりんさん流の株主優待の楽しみ方を紹介します。

ようこりんさんが株式投資をはじめたのは2005年のこと。当初は順調に資産が増えていたものの、リーマンショックで資産が半分になってしまいました。この苦い経験をきっかけに独自の投資手法を模索していたところ、お金だけでなく物品で利益を得ることができる株主優待に魅力を感じ、株主優待投資を本格的にスタートしました。業績が安定し、値上がり益※も狙える株主優待銘柄を保有することで、さまざまな優待品を楽しみながら、資産を着実に増やしています。愛知県在住のようこりんさんですが、数年前には、築いた資産で東京にセカンドハウスを購入。拠点が増えて、ますます優待生活を満喫しています。

株の売買によって得られる利益のこと。株式投資には「値上がり益」「配当金」「株主優待」の主に3つの利益があります。値上がり益は「キャピタルゲイン」と呼ばれ、大きな利益が期待できる一方、大きく損をすることもあります。これに対して配当金や株主優待は「インカムゲイン」と呼ばれ、安定的・継続的な利益を得られます。

株主優待では、日常生活で必要なもののほとんどが手に入ります。ようこりんさんも、食品、日用品、衣類、寝具など、生活に必要なものはほとんど優待品で賄っています。家族の分も含めると、年間に届く優待品は1,000個を超えるため、自宅には優待品を保管する「優待部屋」があるほどです。

ようこりんさんの「優待部屋」の写真

株主優待でもらえるものは物品に限りません。ホテル宿泊券や食事券、交通機関の利用割引券など、自社のサービスを提供している企業も多くあります。ようこりんさんは最近、そうしたサービス系の株主優待券を活用して、なるべくお得にリッチな旅行を楽しむことにハマっています。

株主優待を受けるには、株主優待のある株式(株主優待銘柄)を買う必要があります。初心者におすすめなのは、最低投資金額が低く、業績が比較的安定している銘柄です。これを踏まえて、ようこりんさんにおすすめの株主優待銘柄を教えてもらいました。

- 2024年7月時点の情報です。株主優待の内容や配当状況は将来変更される可能性があります。

- 画像はそれぞれの優待品の内容のイメージです。

- 【 】内は証券コードです。

-

優待内容

自社商品。100株以上保有で、2024年2月はまぶた特化型美容ジェル。権利確定日:2月末

ようこりんさんのおすすめポイント

自社オリジナルブランドの健康美容商品などをインターネットで販売する会社。株主優待では自社の健康食品や化粧品をもらうことができ、優待品を4回もらえばもとが取れるほど、優待利回りが高い。

投資金額に対して株主優待の価値がどれくらいあるのかを示す数値。

-

優待内容

クオカード(年2回贈呈)。100株以上・3年未満保有で500円分(年間1,000円分)、3年以上保有で1,000円分(年間2,000円分)権利確定日:3月末、9月末

ようこりんさんのおすすめポイント

教育分野に強みのあるソリューション事業会社。大株主に有名企業が多く、安心して保有できる。年に2回(3月末と9月末)500~1,000円分のクオカードをもらえるほか、株主として議決権を有効に行使すると「議決権行使優待」として500円分のクオカードがもらえる。クオカードの絵柄もかわいい。

-

優待内容

自社グループ優待券。100~399株を3年未満保有で 2,000円相当、3年以上保有で 4,000円相当、400~999株を3年未満保有で5,000円相当、3年以上保有で10,000円相当など。権利確定日:8月末

ようこりんさんのおすすめポイント

全国に「カラオケまねきねこ」を展開するカラオケ事業会社。「カラオケまねきねこ」や温浴施設「まねきの湯」などで使える優待券がもらえる。保有株式数・保有期間に応じてもらえる優待券の枚数が増えるので、株価が安くなったときに少しずつ買い増しするのもおすすめ。

-

優待内容

自社特選お菓子(上記画像はイメージで、お菓子の内容は毎年変わる)。100株以上保有で2,000円相当、500株以上保有で3,500円相当。そのほか、レストラン優待食事券もあり。権利確定日:4月末

ようこりんさんのおすすめポイント

ウエディング事業や食品事業等、多数の事業を展開している会社。優待品として届くお菓子は2,000円相当のものでも立派な箱入り。厳選された材料を使った美味しいお菓子ばかりで、お世話になった方に差しあげても喜ばれる。

-

優待内容

自社のオンラインストアで利用可能なクーポン券。100株以上保有で3,000円分、500株以上保有で5,000円分、1,000株以上保有で10,000円分など。権利確定日:1月末

ようこりんさんのおすすめポイント

主に婦人服を扱うアパレルメーカー。2年以上継続保有すると、100株以上で5,000円、500株以上で7,000円など、上記クーポン券が2,000円増額される。また、特別優待として、100株以上を1年以上継続保有すると、抽選で30万円の旅行券が当たるのも魅力。

-

優待内容

電車・バス全線きっぷ、京急グループ施設優待割引券。権利確定日:3月末、9月末

ようこりんさんのおすすめポイント

鉄道は景気動向に業績が左右されにくい「ディフェンシブ銘柄」なのでおすすめだが、最低投資金額が高いものがほとんど。そのなかで京浜急行電鉄は比較的手が届きやすい。100株以上保有で電車・バス全線きっぷ(100株以上200株未満は年1回発行(3月末基準日のみ)、200株以上は年2回発行)のほか、京急グループのホテルやレジャー施設、不動産サービス、生活サポートなどで利用できる優待割引券ももらえる。

株主優待が気になるけど、投資には苦手意識が…

そんな方は、

まずは貯蓄型保険をはじめてみませんか。

株主優待を利用してみたいけど、投資はまだ不安が……。明治安田では、そんな方におすすめの、少額からはじめられる貯蓄型保険をご用意しています。貯蓄型保険は、万一のリスクに備えた保障だけでなく、資産運用の一つとしても活用することができます。バランスのよい資産運用で、将来にわたって安心できる経済的基盤を築きましょう。

株主優待を受けるためには、まずは株主にならなくてはなりません。そのためには、企業の株式を購入する必要があります。

株主優待を受けるための具体的な手順は次のとおりです。

-

株式を購入するためには、証券会社に口座を開設する必要があります。証券会社の窓口に行けば手続きができますが、いまは対面式の店舗を持たず、インターネットを通じて取引を行なう「ネット証券会社」も多く、インターネットで手軽に口座を開くことも可能です。証券会社によって取り扱っている商品やサービス、株取引の手数料が異なりますので、比較検討して選ぶようにしましょう。

-

口座を開設したら、株主優待銘柄を選んで購入しましょう。銘柄選びに悩んだら、証券会社のWebサイトや投資ポータルサイトには自分にあった株主優待を簡単に探せる検索機能があります。優待品のジャンルや投資金額から株主優待銘柄を探すことができますので、上手に活用しましょう。

-

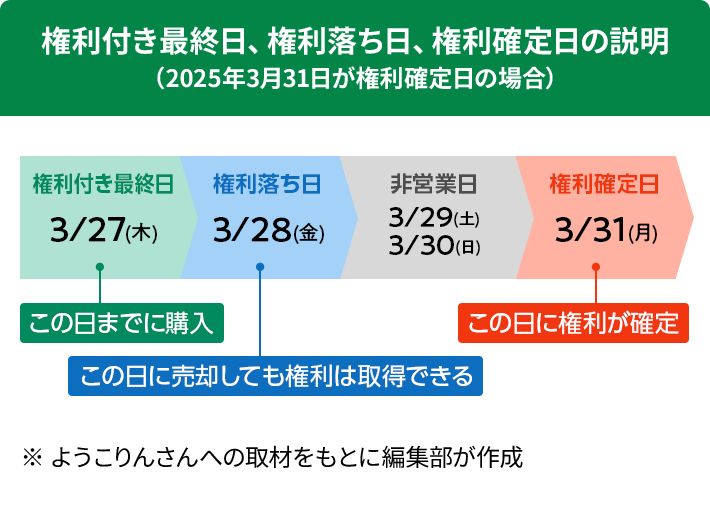

株主優待銘柄を購入したら、あとは優待品が送られてくるのを待つばかりです。ただしここで知っておきたいのは、株主優待を受けるためには「権利確定日」の確認が大切ということです。

権利確定日とは、株主としての権利が確定する日で、この日が株主優待や配当金などを受け取れる基準になります。株主優待銘柄を購入しても、「権利確定日」に株主の権利を取得していないと優待品はもらえないので注意しましょう。権利確定日を過ぎれば、通常は3~6ヵ月程度で優待品が届きます。

権利確定日の仕組みは少しややこしいため、しっかりと理解しておきましょう。

まず、株主の権利は株主名簿に記載されることによって確定し、この日を「権利確定日」といいます。権利確定日は企業によって異なり、多くは決算期末の月末が該当しますが、15日や20日としている企業も一部あります。

では、権利確定日までに株式を購入すれば株主名簿に記載されるのかというとそうではなく、実は、権利確定日の2営業日前の「権利付き最終日」までに株式を購入する必要があります。そして、権利付き最終日の翌営業日を「権利落ち日」といい、この日以降に株式を売却しても権利は取得できます。

株主優待を利用するときは、株主優待や株式投資の特徴や仕組みを押さえておくと、よりお得に活用することができます。株主優待投資を行なうときのお得な活用法をまとめました。

-

優待品は保有株数に比例して多くもらえるというわけではありません。家族で分散して買ったほうが多くもらえる場合もあります。

例えば、100株で1,000円、300株で2,000円の価値がある優待品をもらえる銘柄の場合、ひとりで300株を買っても2,000円分しかもらえませんが、家族3人で100株ずつ買えば、3,000円分もらえることになります。できるだけ少ない投資金額で優待品をたくさんもらいたい場合は、家族に協力してもらうのも一つの手です。 -

近年の傾向として、「長期保有」を重視する企業が増えています。株主優待を受けるのに、「半年以上保有」や「1年以上保有」など保有期間の条件を設けている企業がある一方、長期保有すると優待内容がグレードアップする企業も多くあります。株主優待銘柄を選ぶときには長期保有を念頭に置くことをおすすめします。

-

株式を購入する際にNISA口座を利用すれば、株式を売却したときの利益や配当金に税金がかかりません。株主優待銘柄もNISA口座で購入できますので、積極的に利用しましょう。ただし利用できるのは、成長投資枠(年間240万円まで)のみです。

届いた優待品をプレゼントしたり、サービス系の優待券で食事や旅行を一緒に楽しんだりと、株主優待は人との交流を深めるのにも役立ちます。株主優待で家族や友人に喜んでもらえれば、お得感も倍増です!

株主優待を上手に活用すれば、さまざまなお得を享受することができます。その一方、株主優待投資ならではの注意点もあります。できるだけ損をしないためにも、次の点を確認しておきましょう。

-

株主優待は魅力的な制度ですが、あくまでも株式投資の一環です。株主優待の特典だけで銘柄を選ぶと、将来的に株価が下がって、結果的に損をすることもあります。銘柄選びの際には最低限、業績は好調か、株価は割安かを確認するようにしましょう。

実は、株主優待を実施している企業は、業績が安定している優良企業がわりと多いのです。なので、自分がコレと思った株主優待銘柄とじっくり付き合い、株主優待をもらいながら値上がり益を待つのがおすすめです。 -

まず、株式の取引では最低売買単位というものが決まっていて、通常は100株単位で売買されます。つまり、1株1,000円の銘柄を購入するには、1,000円×100で、最低10万円が必要ということです。

そして、企業によって、株主優待を受けるのに必要な株数が決まっています。多くの企業は、株取引の最低売買単位である100株以上で株主優待を受けることができますが、なかには1株から受けられたり、逆に、200株以上、300株以上持っていないと受けられない企業もあります。株主優待を受けるのに必要な株数は事前に確認するようにしましょう。 -

株主優待は企業が任意で実施しているものなので、廃止されたり、縮小されたりすることがあります。楽しみにしていた優待品が届かなくなるとそれだけでも悲しいものですが、株主優待の廃止や縮小によって株価が下がってしまうこともあるので注意が必要です。ただし、業績が悪化して株主優待を廃止・縮小したわけではなければ、一時的に下落しても株価が戻ってくる可能性はあります。ここでも業績はしっかりと確認するようにしましょう。

銘柄選びは、結婚相手選びと同じです。見かけ(優待内容)だけで選ばず、中身(事業内容や将来性、業績など)もしっかり確認するようにしましょう。そして、株価チャートや株価指標※をチェックし、割安なときを狙って購入することが、大きく損するリスクを軽減するうえで大切です。

株式投資を行なう際に、個々の銘柄の株価を比較・評価するために用いられる尺度のこと。代表的なものに株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)などがあります。

株式投資には元本保証がなく、運用の成果によっては損失が発生するリスクがあります。投資の性質を理解したうえで、ご自身の判断と責任で行なってください。

株主優待はその企業ならではの魅力的な商品・サービスが用意されているため、これをきっかけに株式投資をはじめるという人も多くいます。上手に活用すれば家計も助かりますし、プチ贅沢もでき、生活に潤いを持たせることができます。

一方で、株式投資には損失が発生するリスクもあります。株式投資のリスクを踏まえたうえで、株主優待を利用するようにしましょう。

監修

ようこりん

監修 ようこりん

株主優待好きの個人投資家。株主優待銘柄を中心に約400銘柄を保有。優待投資家であると同時にバリュー投資家でもあり、投資するときはチャート分析や企業研究を欠かさない。投資で着実に資産を築き、2019年には東京に家を購入。ブログ「ほんわかようこりん」で投資情報や日々の暮らしを発信している。

- ※本記事は、2024年7月時点の内容です。

- ※本記事は、当社がようこりん様に監修を依頼して掲載しています。

株主優待が気になるけど、投資には苦手意識が…

そんな方は、

まずは貯蓄型保険をはじめてみませんか。

株主優待を利用してみたいけど、投資はまだ不安が……。明治安田では、そんな方におすすめの、少額からはじめられる貯蓄型保険をご用意しています。貯蓄型保険は、万一のリスクに備えた保障だけでなく、資産運用の一つとしても活用することができます。バランスのよい資産運用で、将来にわたって安心できる経済的基盤を築きましょう。

究極を言えば、権利付き最終日に買って権利落ち日に売っても、株主優待を受けることができます。ただし、株主優待銘柄は、権利付き最終日に向けて株価が上がり、権利落ち日に下がる傾向があるため、優待品はもらえても、高値づかみで損をする可能性が高いのでおすすめしません。株価チャート※で過去の値動きを確認し、購入のタイミングを検討しましょう。

株価の動きを見るためのグラフ。過去の値動きを見ることで、現在の株価は割高なのか割安なのかわかるだけでなく、将来の値動きを予測することも可能です。