※本記事は、2024年7月時点の内容です

住まい選びでたびたび話題にのぼるのが、「賃貸と持ち家、どちらを選ぶべきか」というテーマ。年齢や家族構成、ライフスタイルなどが変われば、家に求める条件も変わるため、正解を導き出すことはなかなか難しいものです。いったいどんな基準で選べばよいのでしょうか。後悔しない住宅の選び方について、公認会計士の千日太郎さんに話を伺いました。

賃貸と持ち家、どちらがお得かは、住まい選びの永遠のテーマともいえます。ネット上には、「賃貸と持ち家で支払う住居費の金額に1,300万円の差が出る」という話も散見されますが、本当のところはどうなのでしょうか?

定年後に支払う住居費の差額といわれる約1,300万円という金額は、7万円から7万5,000円程度の賃貸住宅に65歳から80歳まで15年間住み続けた場合の家賃の総額。つまり、定年までに住宅ローンを返済し終えた人に比べ、賃貸に住み続ける人は、15年間で1,300万円程度多く支払いが発生し、さらに、長生きするほど負担は増えていくということを示しています。

定年退職後15年間の家賃総額は

約1,300万円!

(家賃70,000円〜75,000円の賃貸住宅の場合)

65歳の定年退職時以降15年間、仮に家賃75,000円の賃貸住宅に住み続けると……

75,000円×12ヵ月×15年間=

13,500,000円

65歳で住宅ローンを支払い終えた場合、月々の住居費は0円になるため、この家賃がそのまま差額に!

しかし、住まい選びに求める条件は、年齢や家族構成などで異なるうえ、実際に住む家や場所、広さなどによって必要な金額も変わります。つまり「1,300万円の差」は、あくまでも一つの例であって、万人に当てはまるわけではないということ。どうしても金額ばかりに目がいきがちですが、着目すべきポイントは、実は別のところにあります。

それは、「現役時代にリスクを負うのか」、「老後にリスクを負うのか」という点。一般的に、老後は現役時代よりも収入が減るため、賃貸に住み続けて家賃を支払い続けるということは、老後にリスクを負うことになるわけです。とはいえ、持ち家の場合も住宅ローンを支払い終わるころには、修繕やリフォームなどの自己負担が発生します。

もちろん賃貸派でも、老後も稼ぎ続けられる人やお金にゆとりのある富裕層、親の家を相続する人、老人ホームに入る予定の人など、賃貸に住み続けるほうが都合のいい場合もあるでしょう。

「賃貸と持ち家、どちらがお得か」は、一概に言いきれるものではないのです。

全宅連(公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会)が2024年に実施した調査によれば、「持ち家派か賃貸派か」という問いに「持ち家派」と答えた人は全体の63.3%。そのうちの55.8%の人が「家賃を払い続けることが無駄に思えるから」を理由にあげており、多くの人が持ち家に魅力を感じていることがわかります。

あなたは「持ち家派」「賃貸派」どちらですか。

現在のお住まいに関係なく教えてください。

![持ち家派(マンション・集合住宅)16.9% 持ち家派(一戸建て)46.4% 持ち家派63.3% 賃貸派(マンション・集合住宅)17.8% 賃貸派(一戸建て)2.3% どちらともいえない/あてはまるものはない16.6% [n=5003]](../assets/imgs/life/life38/compare_cont-img_sp.png)

1位

家賃を払い続けることが無駄に

思えるから

55.8%

2位

落ち着きたいから

40.2%

3位

老後の住まいが心配だから

32.9%

4位

持ち家を資産と考えているから

28.1%

5位

賃貸は何かと(近隣や使い方)気を遣うことが多いから

20.7%

6位

マイホームを持つことが夢だから

11.0%

7位

その他

4.2%

1位

住宅ローンに縛られたくないから

42.1%

2位

税金や維持管理にコストがかかるから

34.1%

3位

天災が起こったときに家を所有していることがリスクになると思うから

30.3%

4位

不動産を所有しない身軽さが良いから

26.5%

5位

不動産の価格が上がりすぎて手が届きそうにないから

17.7%

6位

仕事等(転勤・転職・退職など)の都合で引っ越しする可能性があるから

15.7%

7位

家族構成の変化で引っ越しする可能性があるから

11.1%

出典:公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)および公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)「2024年住宅居住白書」

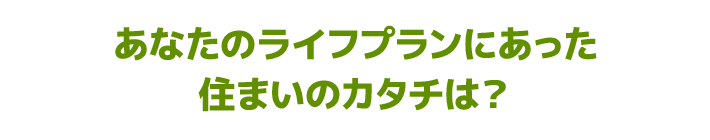

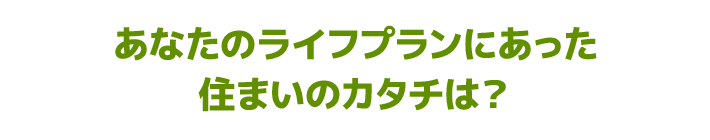

とはいえ「賃貸か持ち家か」は、固定的に考えるのではなく、ライフステージによって、どちらにもなりうるものです。なぜなら、結婚や出産で家族が増えたり、転職や起業などで働き方が変わったり、子どもが独立して夫婦ふたりに戻ったりなど、暮らしの状況に応じて快適な住まいのカタチや考え方も変化するからです。「家は一生に一度の買い物」という認識が強かった昔と違い、今の時代は、ライフステージにあわせて生活する場所や住まいを柔軟に変えていく流動的なスタイルが増えています。

例えば、単身者や夫婦ふたり暮らしでライフプランがまだ定まっていない人や、転勤族や将来的に住む場所が変わりそうな人などは、身動きの取りやすい賃貸のほうが向いています。一方で、すでにライフプランが定まっている人や子どもをのびのび育てたい人、家にこだわりがあり、自由にリフォームしたい人などは、持ち家のほうが適しているといえます。安定した収入があれば、住宅ローンの審査もとおりやすく、月々の支払いに不安を感じることもないでしょう。

家は、家族で日々を暮らす生活の場。つまり、生涯にわたって家族と自分の人生を守る場所でもあります。だからこそ、将来的なライフプランをしっかり立てて、賃貸か持ち家かを選択することが大切です。

目先の損得勘定にとらわれて慌ててマイホームを手に入れたものの、資金的に行き詰まって家を手放さなければいけないことに……。そんな結末を迎えないためにも、自分は今どんな暮らしをしているのか、これからどんな暮らしをしていきたいのかをイメージできれば、この先の見通しを立てることができ、将来に向けて準備するべきことも見えてくるはずです。次のフローチャートを利用して、住まい選びの参考にしてみてください。

戸建ての購入を検討してみては?

子ども部屋の数など自由に設計しやすい戸建てを選択肢に。住宅のメンテナンス費もしっかりキープしておきましょう。

まずは賃貸で

持ち家購入を視野に貯蓄を

住宅ローンを支払い続けたり、賃貸に住み続けるためには、ある程度の蓄えが必要です。まずは貯蓄を増やすことをめざして。

マンション購入もおすすめ

新築・中古問わず、利便性の良いマンションを購入するのもアリ。築年数に応じて値上がりしていく修繕費も想定してローン設定を。

ずっと賃貸という選択もアリ

賃貸の選択も可能ですが、家賃の支払いはずっと続きます。引き続き、収入の確保や積み立て、貯蓄に努めましょう。

※ 千日先生監修のもと、編集部にて作成

ライフプランを立てると、これからの人生に必要な貯蓄額も具体的に見えてくるはず。住まいのカタチが賃貸か持ち家かを問わず、老後の住居費や生活費に充当できる貯蓄があれば安心です。将来安心して豊かな暮らしを送るために、明治安田の保険商品を活用した資産づくりをはじめましょう。

「賃貸」と「持ち家」には、それぞれメリット・デメリットがあります。それらを理解したうえで、自分のライフスタイルや将来プラン、価値観と照らしあわせ、どちらが適しているのかを検討することが大切です。「賃貸」と「持ち家」には、以下のような特徴があります。

仮に住環境が気に入らなかったり、ご近所トラブルなどの問題が発生したときも、いつでも引っ越せるのは賃貸の大きな魅力。持ち家の場合、住み替えのハードルは高くなりがちですが、賃貸は住み替えが気軽にできるので、心理的な負担が少なくて済むだけでなく、住居費のコントロールもしやすくなります。固定資産税などの税金や、設備の故障や老朽化に伴う修繕費用もオーナー持ちなので、これらが別途必要になることはありません。

一方で、その住居費が賃貸最大のネックでもあります。持ち家のローンはいつか払い終えるときが来ますが、賃貸の家賃は住み続ける以上、ずっと払い続けなければならないので、一般的に現役時代よりも収入が減る老後は、その負担が大きくなります。また、孤独死やトラブルなど、貸し手にとってリスクが伴うことから、年金収入だけの場合は、審査がとおりづらくなってしまうため、住み替えの選択肢はかなり狭まります。高齢化社会に対応し、2017年から新しい住宅セーフティネット制度がはじまって、高齢者でも賃貸住宅が借りやすい環境は整備されつつありますが、先のことは誰にも分かりません。社会の変容は、自分でコントロールできるものではありませんから、ある程度、運任せになってしまいます。

これらの点から賃貸が向いているのは、まず、転勤の多い人。持ち家を購入しても、自分が住まずに第三者に貸すことになったり、あるいは家族を置いて単身赴任しなければいけないケースが起こりえます。また親から相続する実家などがある人は、いずれそこに同居したり、売却してそれをもとに持ち家を購入したりする可能性も視野に入れ、賃貸に住みながら長い目でライフプランを立てるのがいいかもしれません。

そういう意味では、ライフプランの定まっていない人も、賃貸向きです。これから自分がどのような人生や暮らしを送りたいか、まずはじっくりと考えてみるのがおすすめです。

住宅ローンを完済すれば、資産として家が残るため、老後の住まいに多くの選択肢を持てることが、やはり持ち家の一番のメリットでしょう。家賃を支払い続ける必要がないので、老後の経済的な負担や不安が少なくなるだけでなく、お金が必要になったときは、人に貸したり、家を売って老人ホームに入ったり、利便性の良い場所に引っ越すことができます。自分の所有する物件なら、部屋の間取りや内装などを自分好みに変えられ、リフォームや建て替えも自由なので、こだわりや理想を追求した家に住むことができます。また住宅ローンの利息を国が肩代わりしてくれる「住宅ローン控除」や、地方公共団体の方針にあった住宅の購入や建築をする場合に受けられる各種補助金や低利融資制度など、住宅の取得を後押ししてくれる制度も用意されています。ただしこれらは受けられる条件があるうえ、申請しなければもらえないものなので、自分が受けられるものかどうか、あらかじめ確認が必要です。

とはいえ、住宅ローンはやはり大きな負担です。住宅の購入には、頭金や手数料など、最初にある程度まとまった金額が必要です。メンテナンスや修理に伴う手間と費用、固定資産税や都市計画税、火災保険などの保険料もすべて自分で準備する必要があります。賃貸の場合は住み替えによって住居費の調整ができますが、住宅ローンは支払額の変更が難しく、また金利の変動によって支払総額が増減する場合もあります。さらに、マンションを購入した場合は月々かかる修繕積立金も要注意。新築物件では、販売時に修繕積立金が高いと買い手が付きづらいため、低めに設定されているケースも。購入から5年ほどで2倍から3倍の金額に上がっていたということも少なくありません。

子どもをのびのび育てたいとか、住まいにこだわりがあるという人、老後のリスクを減らしたいという人には、持ち家が向いているとはいえますが、購入時にライフプランがしっかり定まっていることが大前提です。例えば35年の住宅ローンを組むということは、毎月決まった額を420回銀行に支払い続けるということ。それができなければ、家を取り上げられてしまいます。しっかりと計画を練り、無理のない返済額を設定する必要があります。30代〜40代前半で定年までの期間が長い人なら、定年時のローン残高を抑えることができますが、40代後半以降の人は、定年時のローン残高が大きくなる傾向があるので計画的に貯蓄することが大切です。

メリット

デメリット

向いているタイプ

住宅選びや資金計画を誤った結果、家賃や住宅ローンが家計にのしかかり、老後破産に陥ってしまうケースも……。安心できる老後を迎えるためには、どんなことに気を付ければよいのでしょうか。

持ち家の場合は、住宅ローンの組み方で明暗が分かれます。20代~30代の若い世代なら時間を味方に付けることができますが、問題は、40代後半以降の人が住宅ローンを組む場合です。年齢的に、定年退職の時点で、住宅ローンの残高が残っている可能性が高いため、定年後も支払い続けなくてはいけません。現役世代のうちから、老後も収入を得る手段を確保しておく必要があります。

また、高齢になると、健康面での不安も出てきますから、想定どおりにいかないケースも考えておく必要があります。ですから、40代後半以降に住宅ローンを組む場合は、その時点で、「定年退職時のローン残高と同じ金額」を現金で確保しておくことです。それが難しい場合は、住宅ローンを組むことをいったん考え直すのも手です。

賃貸の場合も同様です。生涯家賃を支払い続けることになるため、老後の収入の見込みをしっかり付けておく。支払い続けることが難しそうな場合は、家賃の安いところに住み替えることも考えておきましょう。行きあたりばったりになってしまうと、気持ちの面でも負担が大きくなるため、あらかじめ老後の資金計画を立てておくことです。

また、退職金を住宅ローンや家賃の支払いに充てるのは、できれば避けたいものです。少子高齢化が進むなか、今後、年金だけでは生活が立ち行かなくなる可能性も否定できません。退職金は温存しておいたほうが、老後の安心感につながります。

いずれにせよ、賃貸、持ち家のどちらも老後に向けた資金計画が何より大切になります。

賃貸と持ち家の違いや向いている人について解説してきましたが、後悔しない住まいを選ぶためには、「賃貸と持ち家、どちらがお得か」という損得勘定に引っ張られすぎないことが肝要です。大切なのは、自分の生活スタイルにあった住まいを選ぶこと。どんなふうに暮らしたいのか、家に何を求めるのか。自分の心の声に耳を傾けてみることで、満足感の高い選択ができ、家族の幸せな人生へとつながっていきます。

監修

千日太郎

(せんにち たろう)

監修千日太郎(せんにち たろう)

オフィス千日合同会社 代表社員、公認会計士。1972年兵庫県生まれ。監査法人勤務時代に資格を伏せて開始した「千日のブログ」がきっかけとなり、不動産分野のコラムニストとして現在に至る。匿名の相談に無料で回答し、YouTubeで公開する「千日の住宅ローン無料相談ドットコム」は、確かな分析力と歯に衣着せぬ的確なアドバイスが評判となり、日々読者からの相談が途切れることがない。その豊富な相談事例とロジックをAIに応用させたスマートフォンアプリ「AI住宅ローンシミュレーター」は、多くのファイナンシャルプランナーのみならず、住宅購入希望者必携のアプリとなっている。著書に、『50歳からの賢い住宅購入』(同文館出版)ほか。

募Ⅱ2401224ダイマ推

手軽にはじめられ、満期保険金のある積立保険です。※1※

一生涯にわたる保障と将来の資金準備を兼ね備えた米ドル建ての終身保険です。※2※3※