介護が必要になったときに頼りになるのが、公的介護保険により一定の自己負担で利用できる「介護サービス」です。日本には介護保険制度があり、40歳以上の国民は被保険者として介護保険に加入し、保険料を支払うことが義務づけられています。介護サービスは、介護が必要になった場合、この介護保険を利用して受けることができるサービスになります。

介護サービスは大きく「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」の3種類に分けられます。

-

居宅サービス

- 自宅に住みながら受けられるサービス。日常生活の補助や入浴・トイレのお世話、リハビリなどのサービスを受けられます。居宅サービスにもいくつか種類があり、サービスを自宅で受けられる「訪問介護サービス」・「訪問看護サービス」、施設に通ってデイサービスやレクリエーションなどを受ける「通所サービス」、短期間施設に1~2泊して受ける「短期入所サービス(ショートステイ)」に分けられます。

-

施設サービス

- 施設に入居したときに受けられるサービス。主な施設に「介護老人保健施設(老健)」「特別養護老人ホーム(特養)」「介護療養型医療施設」「介護医療院」があります。このうち「老健」は要介護1以上が入居要件で、リハビリなどを受けながら在宅復帰をめざすタイプ。それ以外は長期入居が前提です。「特養」は要介護3以上で入居でき、生涯を終えるまでの住居として最後の看取りまで行ないます。

-

地域密着型サービス

- 住み慣れた地域で生活するためのサービス。施設の規模は小さく、利用者のニーズにきめ細かく応えることが期待されています。居住介護を中心に訪問や短期間の宿泊などを組みあわせて利用できる「小規模多機能型居宅介護」や、認知症の高齢者が利用できる少人数制の「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」などがあります。

なお、各3サービスにかかる費用は、例えば要介護3を前提とした場合の試算額は以下のとおりです。

<各サービスの試算額の一例>

| サービスの例 | 訪問介護 | 介護老人 保健施設 (老健) |

小規模多機能型居宅介護 (短期利用以外) |

|---|---|---|---|

| 分類 | 居宅 サービス |

施設 サービス |

地域密着型 サービス |

| 要介 護度 |

要介護3 | ||

| 試算額 | 3,230円 (回・日) |

316,400円 (月) |

275,720円 (月) |

- ※試算額は、厚生労働省のサイト「介護サービス概算料金の試算」でのシミュレーション結果になります。

- ※利用者の方の要介護度に応じて、利用可能なサービスが限られます。また、要介護度により、区分支給限度基準額が設定されており、この限度額を超えた分は全額、自己負担で支払うことになります。ただし、この限度額は施設サービスには適用されません。詳しくはケアマネジャーにご相談ください。

- ※試算額は、全国の利用実績の平均値を用いた概算です。実際の費用額や自己負担額は、ケアマネジャーや事業者にお問い合わせください。

- ※利用する施設・事業所の所在地により定まった「地域区分」単価が適用されます。利用するサービスによって、介護保険適用外の費用分の金額が必要です。

では、実際に介護サービスを利用する際の手順を見ていきましょう。

-

介護サービスを利用するための必要条件

まず、介護サービスを利用するには、こちらの表に記載の条件があります。

<介護サービスを利用できる方>

第1号被保険者 第2号被保険者 対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満で健保組合、全国健康保険協会、市区町村などの医療保険に加入されている方 受給要件 要介護(要支援)

状態と認められた方加齢に起因する疾病(特定疾病)により要介護状態と認められた方 保険料 市区町村が個別徴収(年金からの天引きが原則)

徴収開始は65歳になった月から健保や国保などの医療保険料と一体的に徴収

徴収開始は40歳になった月から-

要介護認定とは?

- 「要介護認定」は、介護を受ける対象者がどのくらいの介護を必要とするのか、その介護の度合いを数値化し、判断するためのものです。要介護度は「要支援」と「要介護」の7段階に分かれ、それに応じて受けられる介護サービスや利用限度額が変わります。要介護度の有効期間は、状態が安定していると見込まれる場合で最長4年。有効期間満了後も引き続きサービスを利用する場合は、更新申請が必要です。

<要介護度・要支援度の状態区分>

区分 要介護度の目安 要介護5 食事や排泄などを含む日常生活全般に介護が必要。ほぼ寝たきりの状態 要介護4 移動や立位がひとりでできず、日常生活全般に介助を必要とする 要介護3 日常生活、歩行や立位の保持に一部介助を必要とする 要介護2 日常生活、歩行に何らかの介助を必要とする 要介護1 日常生活はほぼ自分でできるが、部分的な介助や見守りを必要とする 要支援2 身の回りの一部介助や見守りを必要とするが、改善の可能性あり 要支援1 日常生活の基本動作はほぼ自分でできるが、何らかの介助や見守りなどの支援を必要とする。改善の可能性が高い状態 非該当

(自立)現在、日常生活は問題なく自立で行なえる、介護や支援が必要のない状態 ※上記は目安です。状態が完全に一致するものではありません

-

-

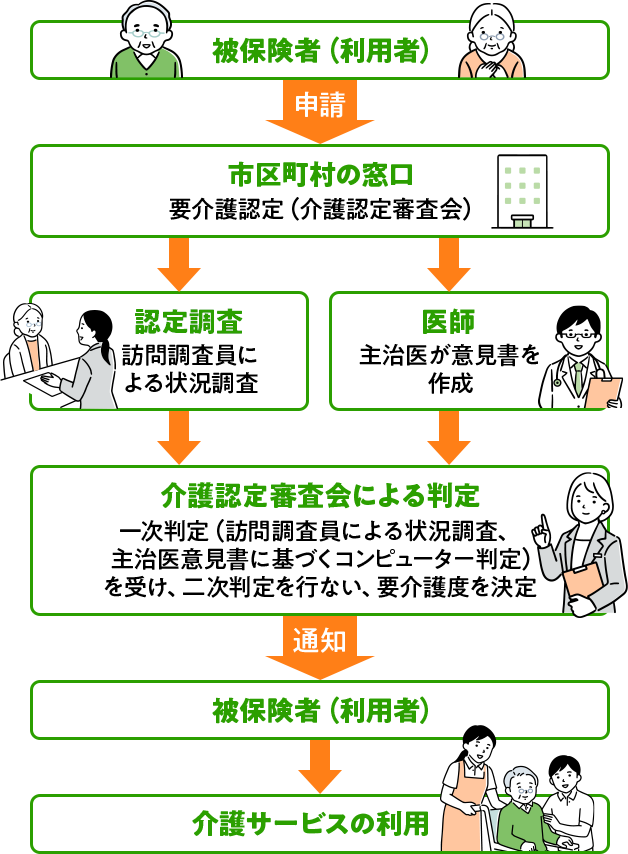

要介護認定されるまでの流れ

認定されるまでの流れは、次のようになっています。

- ①本人か家族が自治体の窓口に申請

- ②自宅や病院に訪問調査員が来て聞き取りを行なう

- ③その内容と主治医の意見書をもとにコンピュータによる一次判定

- ④介護認定審査会による二次判定

- ⑤介護や支援が必要と判断されると要介護度が決定

-

要介護認定をされたら……

要介護認定をされたら、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)を決めて契約をします。ケアマネジャーに介護サービスを利用する本人や家族の状況、希望などをもとにケアプラン(介護の計画書)を作成してもらうことで、自分に必要な介護サービスを受けることができるようになります。

なお、申請にあたって介護サービスに関する相談をしたい場合は、まず最寄りの地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括センターは介護の総合窓口に当たる存在で、地域包括支援センターを経由して要介護認定の申請をすることもできます。

介護サービスの利用料は原則1割負担。要介護度に応じて1ヵ月の利用限度額が決まっています。例えば、要支援1の場合の利用限度額は月5万320円で、利用限度額まで介護サービスを利用した場合、自己負担額はその1割の月5,032円になります。

<要介護度・要支援度別支給限度額>

| 区分 | 支給限度額(円) | 利用限度単位数 |

|---|---|---|

| 要介護5 | 362,170 | 36,217単位/月 |

| 要介護4 | 309,380 | 30,938単位/月 |

| 要介護3 | 270,480 | 27,048単位/月 |

| 要介護2 | 197,050 | 19,705単位/月 |

| 要介護1 | 167,650 | 16,765単位/月 |

| 要支援2 | 105,310 | 10,531単位/月 |

| 要支援1 | 50,320 | 5,032単位/月 |

※介護サービス利用料は、要介護度に応じた利用限度単位数を設定。表では原則、1単位=10円として計算

この利用限度額を超えた分は、自己負担になります。また、すべての費用が介護保険の対象になるわけではありません。例えば、おむつやガーゼなどの備品、施設介護の居住費や食費などは、基本的に介護保険の対象外。民間の有料老人ホームに入居するならば、その費用も必要です。

そうなると気になるのが、介護の総額費用。介護の経験者に対して行なった「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査(生命保険文化センター)」によると、かかった介護費用の平均は月8万3,000円、介護期間は平均5年1ヵ月。単純計算するとトータルで500万円以上の介護費用がかかったということになります。

もちろん介護費用がいくらかかるかはケースバイケースですが、予測できないからこそ前々から準備しておく必要があります。しっかり備えるためのポイントはこちら。

- 現役時代に老後の生活資金とは別に介護費用をしっかり貯めておく

- 介護費用の負担を下げる制度を活用する

- 民間の介護保険に加入し、その保険金を介護費用に充てる

介護費用の負担を下げる制度として代表的なのが、1ヵ月に一定額以上の医療費がかかると超えた分が戻ってくる「高額療養費制度」や、在宅かつ医師の診断を受けると障害者手帳がなくても受給できる「特別障害者手当」。独自の手当制度を設けていたり、おむつの現物支給や購入費の一部を助成してくれたりする自治体もあります。

また、公的介護保険には、バリアフリーにするための住宅改修や福祉用具購入の補助制度もあります。地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみましょう。

公的介護保険にもさまざまなサービスがありますが、それだけではまかないきれない部分があります。その不足分を補えるのが、民間の介護保険です。公的介護保険は介護サービスの提供という「現物給付」であるのに対し、民間の介護保険は「現金給付」です。目的を問わずフレキシブルにお金を使えるのが魅力といえるでしょう。

監修

向笠元

監修向笠元

株式会社カイゴメディア 代表取締役社長。介護職のための動画・SNSメディア「ケアきょう」の運営や採用支援のほか、各メディアで介護にまつわる情報発信を行なっている。

- ※本記事は、2023年8月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が向笠元様に監修を依頼し、掲載しています。

明治安田では、介護が必要になったとき、

あなたとご家族をささえる

介護保険をご用意しています。

介護は長引くことも多く、介護を受ける本人はもちろん、介護をする家族にも身体的・精神的な負担がかかります。公的な介護サービスを活用することも大切ですが、それだけでは不十分な場合もあります。

明治安田では、介護や認知症への備えにおすすめの商品をご用意しています。介護は、だれにでも訪れる可能性があるもの。かかる負担を少しでも軽減するためにも、今から備えておくことが大切です。

介護への備えとして、おすすめの保険

- 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に

該当した場合、一生涯にわたり介護終身年金をお支払い - 介護終身年金保障保険(主契約)の死亡給付金の型には、

5倍型(介護終身年金年額の5倍)と1倍型(介護終身年金年額と同額)があり、ニーズにあわせて選べる - 特約を付加することで、より充実した介護保障を準備できる

募Ⅱ2301758ダイマ推