※本記事は、2024年6月時点の内容です

65歳以上の高齢者人口がピークに近づく2040年には、認知症の患者数が「約7人に1人」になるという推計もあります※1。年を重ねるごとに「身近な人や自分が認知症になったら……?」という不安を抱くようになった人も多いのではないでしょうか。完治は難しいとされている認知症ですが、最近では、認知症の前段階とされる「軽度認知障害(MCI)」と呼ばれる「認知症グレーゾーン」の時点で対策をすることで、症状の軽減が期待できるとも言われています。知っておきたい対策などについて、認知症専門医の朝田隆さんに伺いました。

※1 出典:『認知症施策推進関係者会議(第2回)二宮氏提出資料(2024年)』

「認知症」とは、さまざまな脳の病気により脳の神経細胞が破壊されて正常に脳が機能しなくなることで記憶力や判断力などの認知機能が低下し、生活に支障をきたす状態をいいます。誰もが発症しうる病気だからこそ、正しく理解することが大切です。

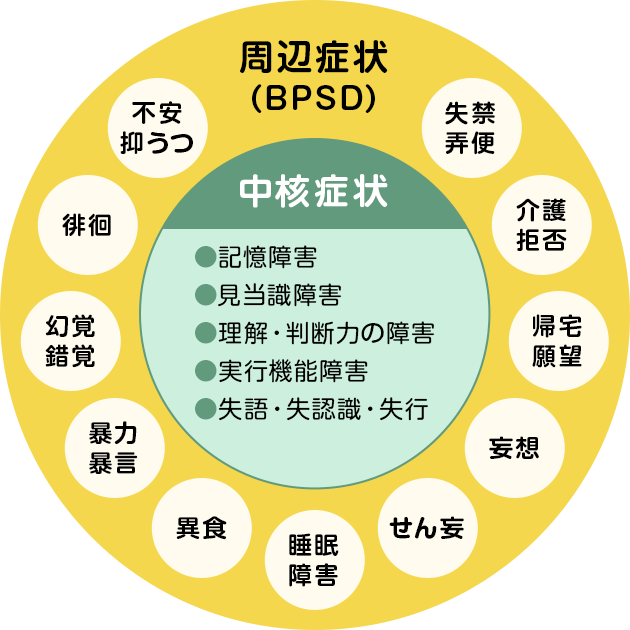

※ 認知症の症状イメージ(朝田様監修のもと作図)

気付かないうちに徐々に進行する認知症の症状は、大きく「中核症状」と「周辺症状(BPSD)」に分けられます。中核症状とは、記憶力や判断力の低下が中心となるもので、「新しいことが覚えられない」「日付や場所がわからない」といったことが代表的な例です。一方で周辺症状とは、落ち込んだり、焦りを感じたり、不安になったりといった心理状況や、もともとの性格が原因となって起きる症状です。進行する中核症状は改善が困難ですが、周辺症状は適切なケアによって軽減できると言われています。

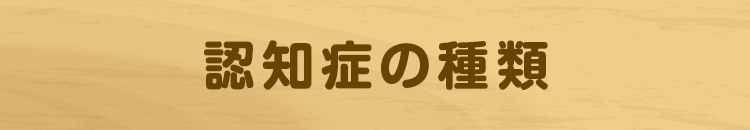

認知症の原因は複数あり、年齢を重ねるほど発症のリスクが高まると言われています。認知症のなかで最も割合が多く、全体の70%近くを占めるのが「アルツハイマー型」です。加齢や遺伝の影響があるとされているものの、はっきりとした原因はわかっていません。糖尿病や高血圧の罹患者はアルツハイマー型認知症になりやすい傾向にあるという研究結果もあります。このことから、生活習慣の改善がアルツハイマー型認知症に有効とされています。

※ 参照:『朝田隆 厚生労働科学研究費補助金(認知症対策総合研究事業)「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」平成24年度総括研究報告書、

2013』

近い時期の記憶がなくなるなど、もの忘れの症状からはじまることが多い。

脳血管障害により発症し、症状は障害を起こした脳の部位によって異なる。

手足の震え、身体のこわばり、歩行障害などの症状がある。

性格が極端に変わる、社会的規範に反する行動が増えるなどの症状がある。

認知症の症状として、もの忘れを想像する人も多いかと思いますが、それよりも先に症状として現れるのが、「やる気が起こらなくなる」「すべてが面倒になる」という状態です。一時的な疲れなどでそういった症状があるのとは違い、中長期的に意欲が低下した状態が続いた場合は、要注意。例えば、今まで好きだったものに対して明らかに何も感じなくなってきた、長年の趣味に対して関心を持てなくなってきた、などです。

また、中年期を過ぎてから難聴になった場合は、すぐに適切な処置をしましょう。難聴になると、耳から脳へ伝わる刺激が減り、脳の萎縮につながると考えられています。

認知症患者と健常者の境界線には、「忘れっぽいが生活上の判断は比較的しっかりできる」という状態があります。これが「軽度認知障害(MCI)」と呼ばれる「認知症グレーゾーン」です。認知症グレーゾーンでは、認知機能に多少問題が生じることはありつつも、日常生活には支障をきたさない状態です。これにいち早く気付き、対策を行なうことが、認知症に打ち勝つためにとても大切です。

「あれ?最近、ちょっとおかしいな?」と感じたら、チェックテストを行なってみましょう。3つ以上該当する場合は、「認知症グレーゾーン」または「認知症グレーゾーン予備軍」の可能性も。まずはかかりつけ医を受診することをおすすめします。

※ 出典:『認知症グレーゾーンからUターンした人がやっていること』(朝田隆著、アスコム)

認知症に限らず、未病を防ぐために大切なのは「正しい生活習慣」です。すなわち、「食習慣」「運動」「睡眠」の3つ。この3つの改善を継続的に実践するのは、なかなか難しいものです。まずはこのなかの一つでも見直しを図り、正しい生活習慣を心がけることが大切です。

認知症対策に有効な食事として、「地中海食」が挙げられます※1。地中海食とは、地中海沿岸に位置する国の伝統的料理のこと。肉よりも魚が多い、オリーブオイルの使用が多い、ナッツ・豆類・野菜・果物など植物性の食品を多く使っている、などが有効とされる理由です。さらに、地中海食は「複数人で食べることが多い」ことが、効果的とされているもう一つの大きな理由です。個食(ひとりで食事をすること)ではなく、楽しくおしゃべりしながら食べることで、脳の活性化が期待できます。

※1 出典:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター『あたまとからだを元気にするMCIハンドブック』

また、魚に多く含まれる「オメガ3」と呼ばれる不飽和脂肪酸(DHA・EPA)もよいとされています。なかでも、サバやサンマなどの「青魚」と呼ばれるものに多く含まれています。あまり知られてはいませんが、白身魚である鮭にも多く含まれていることがわかっています。

適切な運動習慣を心がけることも大切です。少し前まではウォーキングなどの有酸素運動が効果的だという意見が多くありましたが、近年の認知症予防にかかわる調査では、それだけではなく「レジスタンス運動(筋トレ)」も適度に行なうことが大切とされています。そしてもう一つ大切なのが、片足立ちなどのバランス感覚を養う運動です。とはいえ、無理して激しい運動をする必要はありません。話しながら歩いたり、時間が空いたときにスクワットをしたりなど、できることからで十分です。例えば、ウォーキングしつつ朝のラジオ体操に行く習慣を付ける、なども効果があるでしょう。これらを習慣として続けていくためには、日ごろ行なっている日常の延長線上にできる工夫などをするとよいでしょう。

理想の睡眠時間は「7時間」とされています※1。とはいえ、年齢を重ねると寝付きがあまりよくなかったり、すぐ目が覚めてしまったり、ということもありますよね。入浴直後に布団に入るとまだまだ体温は高く眠りに付きにくいのですが、体温が下がりはじめる1〜2時間後に布団に入ると、深い眠りに付きやすいとされているので、ぜひ試してみてください。また、日中に30分以内の昼寝をすることが認知症の発症リスクを抑える可能性があるという研究結果もあります※2。

- ※1 出典:『認知症グレーゾーンからUターンした人がやっていること』(朝田隆著、アスコム)

- ※2 出典:『Asada T, Motonaga T, Yamagata Z, Uno M, Takahashi K. Associations between retrospectively recalled napping behavior and later development of Alzheimer's disease: association with APOE genotypes. Sleep. 2000 Aug 1;23(5):629–34』

認知症は予防だけでなく、

費用への備えも大切です。

認知症について正しく理解し、早めに備えることはとても大切です。ですが、万一罹患してしまった場合は、かかる費用についても懸念が発生します。いざというときの生活サポートのために、認知症保険や介護保険に入っておくと安心です。罹患と費用のどちらにも備えることで、いきいきとした老後を過ごしましょう。

「食習慣」「運動」「睡眠」以外にいい影響をおよぼすと考えられているのが、「脳トレ」です。ここでは、簡単ですぐに実践できる脳トレを5つ紹介します。

同時に二つの何かを行なうことを「デュアルタスク」と言います。健常者は当たり前にこれをできますが、認知症グレーゾーンや認知症の人には難しくなってきます。このデュアルタスクを鍛える脳トレを紹介します。

右手をパーにして、ひざを「すりすり」。左手はグーにして、ひざを「トントン」とします。このように、左右の両手で違う動きをすることに挑戦してみましょう。

早歩きの散歩をしながら、対面からくる何か特定のもの(「自転車」「赤い車」など、何か一つを決める)を数えてみるのもよいでしょう。

一般的なしりとりをしつつ、二つ前に出た単語を当て合うゲーム。一つ前の単語は簡単に出てきますが、二つ前の単語を思い出そうとすると、少し考えなければ出てこないことがあります。

片足立ちを左右30秒ずつやってみましょう。まずは両足で立ち、目を開いたまま何にもつかまらない状態で片足で立ちます。バランスが崩れ、手や足がついたら終了です。

国や県など、お題を決めてその名前を10個ずつ挙げてみます。例えば「ヨーロッパの国」など範囲を狭めたりして、難易度を調整してみてもよいでしょう。

「せかいちず」という言葉を、逆さまに読んでみてください。「そんなの簡単だ」と思っても、意外に難しかったりします。簡単にできるようなら難易度を高くしてみましょう。

逆唱だけでなく、「たけやぶやけた」「しんぶんし」などの、回文づくりゲームをしてみるのも頭の体操になります。

- ●ひとりではなく周りを巻きこんで ひとりで気楽にできるパズルのような脳トレも効果的ですが、誰かと一緒にワイワイ楽しみながら行なうと、より効果的です。

- ●食事中や散歩中にやってみる 「認知症グレーゾーンテストをしよう」とかしこまって行なうのでは、あまり楽しくありません。食事や散歩などほかのことをしながら、「ゲーム感覚」で気軽に行ないましょう。

特に認知症の場合は、社会や人との交流を持つことが予防につながると言われています。これが、ほかの病気と大きく違う特徴です。もし誰かと話すのが億劫に感じることが増えたり、面倒に感じることが多くなったりしても、そのときこそが「認知症に打ち勝つ」チャンスです。

社会や人との交流といっても、大げさなことをはじめる必要はありません。これまで普通にしてきた、近所の人たちとのコミュニケーションで十分です。例えば、井戸端会議をしたり、煮物をたくさんつくったから隣のお宅にお裾分けしにいったりなど、近所付き合いを積極的にしてみるなど、そこで少しでもコミュニケーションや会話をすることが大切です。先ほど挙げたような脳トレを、コミュニケーションツールとして活用するのもよいでしょう。

例えば、「集団登校の見守り」に参加するのもよいでしょう。自治体のボランティアで参加できることが多く、謝金が出る場合もあります。何よりもよいのは、子どもから元気なあいさつが返ってきたり、保護者からお礼を言われたりすることです。いつもとは違う行動で脳が活性化され、認知症グレーゾーンから遠のく第一歩となります。

世間の「高齢者はこうあるべき」という偏見や「もう年だから……」という思いを捨てて、若いころから好きだったこと、挑戦してみたかったことを新しくはじめてみることも効果的です。無理して興味のないことをやる必要はなく、趣味、スポーツ、ファッションなど、自分が「ワクワク」できることなら何でもOK。昔の懐かしい話を友人と語り合ったり、おいしいごはんを食べたり、などでもよいでしょう。遊びの延長のような感じで、楽しみながら、何か新しいことをはじめてみましょう。

少しでも「あれ?最近、ちょっとおかしいな?」と思ったら、認知症グレーゾーンのサインかもしれません。その段階なら、まだ引き返せる可能性があります。まずはかかりつけ医に相談しましょう。そして、生活習慣を見直してみるなどできることからはじめ、楽しく予防をすることが大切です。

なお、初期症状は、本人より家族など周りの人間が気付くことも多いため、家族の助けが大いに必要になります。パートナーに不安がある場合は、頭ごなしに批判するのではなく「二人三脚でいこう」というスタンスでいることが大切です。生活習慣をすべて見直すのは大変なので、まずはできることから。生きることに「ワクワク」する気持ちを忘れることなく、どんなことならできるのかを考えてみてください。

監修

朝田隆

監修朝田隆

1955年生まれ。筑波大学名誉教授、東京医科歯科大学客員教授、医療法人社団創知会理事長、メモリークリニックお茶の水院長。国立精神・神経センター武蔵病院などを経て、2001年に筑波大学臨床医学系精神医学教授。2015年から筑波大学名誉教授。アルツハイマー病など認知症の研究と臨床的な脳機能画像診断が専門。わが国の認知症患者調査の第一人者として、2012年当時の全国の総数を462万人と発表したことで知られ、これはわが国の近年の認知症施策の基本となっている。最近では、NHKの報道番組『クローズアップ現代』で認知症診断の難しさの解説をするなど、認知症への理解や予防への啓発活動を行なっている。

- ※本記事は、2024年6月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が朝田隆様に監修を依頼して掲載しています。

認知症は予防だけでなく、

費用への備えも大切です。

認知症について正しく理解し、早めに備えることはとても大切です。ですが、万一罹患してしまった場合は、かかる費用についても懸念が発生します。いざというときの生活サポートのために、認知症保険や介護保険に入っておくと安心です。罹患と費用のどちらにも備えることで、いきいきとした老後を過ごしましょう。

認知症を早期発見し予防に積極的に

取り組みたい方におすすめ

3つの特徴

- MCI(軽度認知障害)の症状の改善や認知症への進行予防に取り組むためのMCI保障

- 認知症の症状の進行予防やご家族の介護負担を軽減するための認知症保障

- 被保険者ご自身からのご請求が困難な場合など、代理請求人による保険金等のご請求手続きが可能です

募Ⅱ2401184ダイマ推

この記事を見た方におすすめの保険商品

-

軽度認知障害(MCI)と認知症への備えを一生涯にわたりご準備いただける保険です。※1※2※

- ※保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください

- ※「いまから認知症保険 MCIプラス」は、「軽度認知障害終身保障特約」を付加した場合の「いまから認知症保険」をいいます

-

所定の要介護状態に該当したときの一時金・終身年金や万一の保障を一生涯にわたりご準備いただける保険です。※1※

- ※保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください

-

一生涯にわたる介護・万一の保障を準備しつつ、資産を増やすことができる米ドル建ての一時払終身保険です。※3※4※

- ※ 保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください

-

※ この生命保険については、以下の点にご留意ください。

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の保険金額や返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります

- ・市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を適用するため、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります

- ※1 保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください

- ※2 「いまから認知症保険 MCIプラス」は、「軽度認知障害終身保障特約」を付加した場合の「いまから認知症保険」をいいます

- ※3 保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください

-

※4 この生命保険については、以下の点にご留意ください。

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の保険金額や返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります

- ・市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を適用するため、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります