※本記事は、2024年5月時点の内容です

誰もが年を重ねると、老化によって心身が衰えていくことは避けられないものです。とはいえ、老いのスピードは一人ひとり異なり、自分のことは自分でこなして生活している高齢者がいる一方、介護が必要となり寝たきりの生活を余儀なくされている高齢者もいます。人生100年時代といわれる昨今、いつまでも元気に過ごす鍵を握るのが「フレイル(虚弱)」の予防です。今回はフレイルについて解説するとともに、予防のための食習慣を文教大学健康栄養学部教授の笠岡誠一さんにお聞きしました。

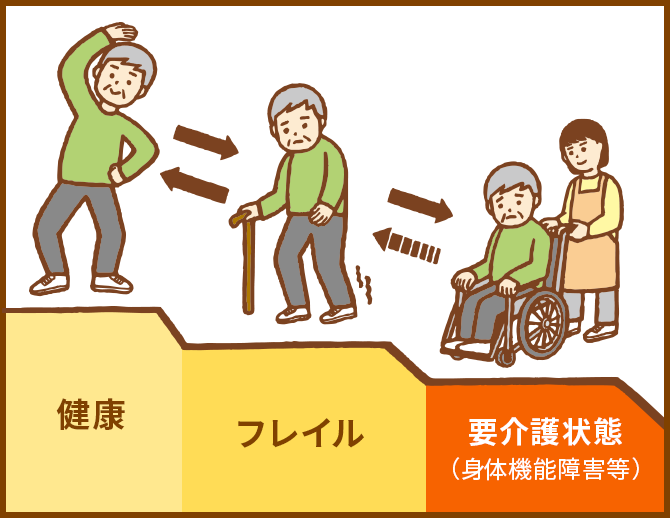

フレイルとは、加齢に伴って病気ではないものの、体力や活力が低下した、健康な状態と要介護状態の中間の状態を指します。フレイルは、大きく下記の3つのタイプに分けられます。この3つが互いに連鎖することで心身の衰えが進み、日常生活における自立度が低下していきます。

フレイルの3つのタイプ

-

身体的フレイル

加齢によって骨や筋肉、関節などの体の動きにかかわる運動器の障害で、立つ・歩く・座るなどの移動機能が低下したり、筋肉が衰えたりしている状態。

-

精神・心理的フレイル

高齢になり定年退職したりパートナーを失ったりすることで、抑うつや意欲の低下、認知機能の低下などが生じている状態。

-

社会的フレイル

加齢に伴って人や社会との交流や外出の機会が減ったりすることで、閉じこもりなどが生じている状態。

フレイルを放置していると、介護が必要な状態になってしまう可能性があります。ただし、早めにフレイルに気付いて適切な取組みを行なうことで、フレイルの進行を防ぎ、健康な状態を取り戻すことができます。

※ 厚生労働省パンフレット『食べて元気にフレイル予防』をもとに作図

フレイルは加齢に伴うさまざまな心身や環境の変化などが関係して起こりますが、特に身体的フレイルを招く大きな要因の一つが、健康な栄養状態を維持できていない「低栄養」です。日々の食事で気付かないうちに体に必要な栄養素が不足していたり偏っていたりすることで、体に下記のような変化が起こりやすくなり、フレイルが進行してしまいます。

低栄養が及ぼす体への影響

-

筋肉量が減少したり

筋力が低下したりする -

免疫機能が低下して、かぜなどの

感染症に

かかりやすくなる -

傷が治りにくくなる

など

下記のうち一つでも当てはまる項目がある人は、低栄養状態になっている可能性があります。当てはまる項目がないか、チェックしてみましょう。

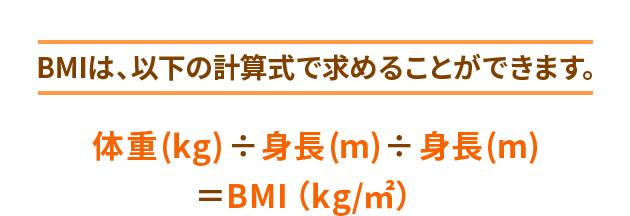

『日本人の食事摂取基準』(2020年版)では、18歳以上が目標とするBMI(体重と身長の関係から肥満ややせを示す体格指数)の範囲を次のように示しています。65歳以上の人で、BMIが21.5 kg/㎡(キログラムパー平方メートル)未満の場合は低栄養のリスクが高まるとされているため、注意が必要です。

-

年齢

18~49歳

50~64歳

65~74歳

75歳以上

-

目標とするBMI

18.5~24.9kg/㎡

20.0~24.9kg/㎡

21.5~24.9kg/㎡

21.5~24.9kg/㎡

※ 厚生労働省『日本人の食事摂取基準』(2020年版)をもとに作図

(例)身長160cm、体重48kgの人の場合

48(kg) ÷ 1.60(m) ÷ 1.60(m)=BMI 18.75(kg/㎡)

肥満は、さまざまな生活習慣病と関係していることから、「太ってはいけない」「健康のためにはやせたほうがいい」といったイメージが広く浸透しています。そうした健康志向から、食べる量を減らすなど、太らないように気を付けているシニア世代も少なくないのではないでしょうか。しかし、シニア世代で注意したいのは、栄養が足りずに低栄養状態になり、フレイルに陥ること。高度な肥満である場合などを除き、一般的に、65歳以降は、「メタボ予防」から「フレイル予防」へ移行する時期の目安になると捉えましょう。

老後の暮らしに大切なのは、

健康と安心感。フレイル予防のための

健康的な生活とあわせて、

思わぬケガや病気に備えませんか?

食生活を見直し、体を動かしながら体調を整える習慣を身に付けるのはとても重要なことです。その努力をしていても、思わぬケガをしてしまったり、病気にかかったりする可能性はゼロではありません。万一の場合に備えて保険に加入していれば、入院や手術が必要な場合でも保障が受けられて安心です。

メタボ予防からフレイル予防へと切り替えが必要になるシニア世代。フレイルを予防するには、栄養状態を良好に保ち、目標とするBMIの範囲内に体重を維持することが大切です。シニア世代が低栄養に陥らないようにするための食事の内容や食事の摂り方のポイントを紹介します。

栄養バランスのよい食事の基本は、主食(ごはんやパン、麺など)、主菜(肉や魚、大豆、卵など)、副菜(野菜やきのこ、海藻、いもなど)、汁物(みそ汁やすまし汁、スープなど)がそろった食事です。和定食のように配置した食事をイメージすると、足りないものが明確になり、そこを埋めることで栄養バランスが摂れます。また、同じ食品ばかりを食べていると栄養が偏りやすくなるので、さまざまな食品から栄養を摂ることを意識しましょう。

栄養バランスのよい食事例

※ 笠岡先生監修のもと、編集部にて作成

シニア世代が積極的に摂りたい栄養素の一つが、筋肉をつくるのに重要なたんぱく質です。たんぱく質の摂取量が不足すると、筋肉の量や質が低下し、フレイルを招きやすくなります。フレイル予防のためには、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などのたんぱく質を多く含む食品を毎食欠かさず摂るようにしましょう※。

たんぱく質を手軽に摂るための工夫

メインとなる料理がうどんの場合は、肉を入れて「肉うどん」や、卵をのせて「月見うどん」にする。

豆腐や納豆などの大豆製品、卵、牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品を冷蔵庫のなかに常備しておく。

さばやいわしなど魚の缶詰、コンビーフなど肉の缶詰を常備しておく。

※ たんぱく質を摂り過ぎると老廃物が増えて腎臓に負担がかかるため、腎臓病などで腎臓の機能が低下している人は、たんぱく質の摂り過ぎに注意が必要です。

コンビニでは栄養価や栄養バランスに配慮したお総菜やお弁当、サラダチキンといった高たんぱくの食品を多数扱っています。また、ファストフードでは、ハンバーガーや牛丼など、たんぱく質が摂れるメニューがあります。シニア世代こそ、コンビニやファストフードを上手に利用することで、簡単に栄養バランスのよい食事を摂りやすくなります。

コンビニやファストフードの活用例

コンビニ

主食・主菜・副菜を別々の商品で組み合わせて選ぶ

梅おにぎり(主食)+サラダチキン(主菜)+ひじきの煮物(副菜)

ハンバーガーショップ

テイクアウトでチーズバーガーを注文し、家で足りない副菜や汁物を足す

チーズバーガー(主食・主菜)+サラダ(副菜)+コーンスープ(副菜・汁物)

市販の冷凍野菜は、あらかじめカットされているので、使いたいときに使いたい量だけ取り出すことができて便利です。また、収穫してすぐに冷凍するため、栄養価も高い状態で保たれているので、日々の食事のなかで、ぜひ活用しましょう。なお、冷凍庫内は乾燥していて封を開けたあとは水分が蒸発するので、一度封を開けたら、なるべく早めに使い切りましょう。

活用しやすい冷凍野菜と活用例

ほうれんそう

うどんやラーメンの具として加える

ブロッコリー

スープやサラダに使う

ミックスベジタブル

オムライスに使う

シニア世代は食事そのものに対する関心が薄れて単調になりやすいので、ときには辛みのある料理を楽しむと、食事の幅が広がります。健康を維持するうえで減塩は欠かせませんが、辛みを活用すると塩分を抑えたことで物足りなく感じやすい料理の味に刺激をもたらしてくれます。とうがらしを使った料理や調味料による適度な辛さは、食欲を増進させるほか、寒い季節は体を温め、暑い季節は発汗を促して体内の熱を放出し、新陳代謝アップをサポートしてくれます。家庭でつくると自分で辛みを調節できるので、例えば、 麻婆豆腐やペペロンチーノ、ガパオライス、スンドゥブチゲなどのピリ辛料理を週に一度は食べてみるのもいいかもしれません。

高齢になると、自然と食が細くなって1回の食事量が少なくなりがちで、1日3回の食事ではエネルギーや栄養が不足する恐れがあります。シニア世代が1日3回の食事で十分に満たされない栄養を補うために、食事と食事の間に摂りたいのが間食(補食)。おすすめは「冷めたおにぎり」です。

おにぎりには、エネルギーとなる糖質のほかに、水分やたんぱく質、ミネラル、食物繊維なども含まれています。さらに、ご飯は冷めると、食物繊維と同じような働きをするレジスタントスターチ(難消化性でんぷん)という成分が約1.6倍※に増えるため、冷めたおにぎりは腸内環境をよりよい状態にする「腸活」にも役立ちます。

※ 出典:「炊飯時の加水量および米飯の保存温度と時間の違いによるレジスタントスターチ量の変化について」(2015)

亀井文,佐藤岳志,宮城教育大学紀要,50,165~170.

これまで、シニア世代が低栄養に陥らないための食事のポイントを紹介してきました。

しかし、食べることを楽しむのももちろん大切ですが、健康を維持するためには以下の点にも気を付けることも大切です。

食べることは、ただ栄養を摂るだけのものではありません。自由な時間が増えることが多いシニア世代は、時間に追われることなくゆったりと食事を摂りやすいので、食事そのものを楽しむことをぜひ意識してください。「料理をお気に入りのお皿に盛りつける」「はじめて目にするお総菜を食べてみる」など、日々の食事に変化を入れることは、心を豊かにすることにつながります。

また、外食はメニュー選びに配慮することで栄養バランスのよい食事を摂りやすいだけでなく、外出するので運動になり、お店の人とコミュニケーションを取ることが社会参加へつながって、フレイル予防に役立ちます。近所の食堂や、気になっているレストランやカフェ、居酒屋、異国料理店などに足を運んでみてはいかがでしょうか。

食生活を見直してフレイルを予防し、いつまでもいきいきと過ごすことをめざしましょう。

監修

笠岡誠一

監修笠岡誠一

文教大学健康栄養学部教授。管理栄養士。博士(農学)。東京農業大学大学院修了後、山之内製薬(現・アステラス製薬)を経て、2000年から文教大学専任講師。2014年から現職。これまでにアメリカ国立衛生研究所内の国立心臓・肺・血液研究所、国立健康・栄養研究所、理化学研究所の客員研究員も務める。著書に『脳と体がみるみる若返る 30の食習慣』(高橋書店)、『腸活先生が教える病気を遠ざける食事術 炭水化物は冷まして食べなさい。』(アスコム)など。

- ※本記事は、2024年5月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が笠岡誠一様に監修を依頼して掲載しています。

老後の暮らしに大切なのは、

健康と安心感。フレイル予防のための

健康的な生活とあわせて、

思わぬケガや病気に備えませんか?

いつまでも健康でいられる体づくりに加えて、急なケガや病気のときに対応できる備えがあることで、心にゆとりが生まれ、日々の暮らしも豊かになります。明治安田の保険商品を活用して万一の場合にも備えながら、穏やかに過ごせる未来をつくっていきましょう。

募Ⅱ2401037ダイマ推

この記事を見た方におすすめの保険商品

-

入院中の治療費だけでなく、治療費以外にかかる費用にも対応できる一時金給付型の終身医療保険です。※

- ※ 保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。

-

持病がある方もはいりやすい、かんたんな告知で一生涯の保障をご準備いただける一時金給付タイプの医療保険です。※

- ※ 保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。

- ※ 保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。