DE&Iの推進

一律・画一的な支援ではなく、一人ひとりのおかれた状況に応じ、必要な経験・情報を付与し、公平な機会を提供することで、多様な人財が個々の能力を最大限に発揮できる環境や仕組みづくりと、多様性を受容し、相互に個性を尊重しあう風土の醸成に取り組んでいます。

DE&Iレポート

当社の取組みを紹介した「DE&Iレポート(Diversity・Equity & Inclusion Report)」を年に1回発行しています。

本レポートでは、トップメッセージをはじめ、女性・障がい者・シニア等の活躍推進や、ワーク・ライフ・マネジメントの推進に向けた取組みを紹介しています。

DE&Iレポート(PDF 4.93MB)

多様な人財が意欲を高め、個々の能力を最大限に発揮できる

環境や仕組みづくり

女性の活躍推進

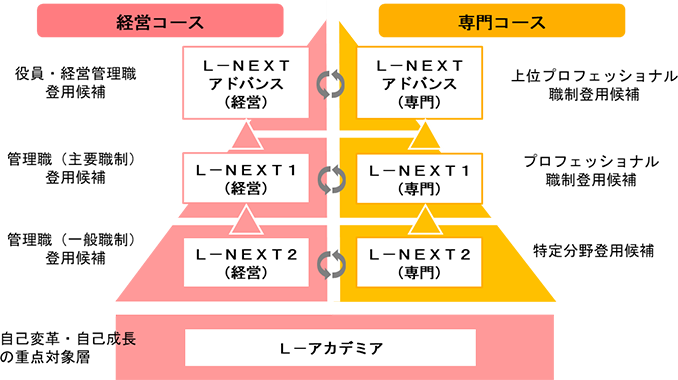

L-NEXT育成体制

女性管理職等の持続的な輩出に向けて、各組織の所属長から推薦のあった女性職員を人事部が選抜のうえ「L-NEXT」として登録し、その育成をサポートしています。

「明治安田フィロソフィー」を体現できるデュアルラダーの人財集団形成に向けて「経営コース」と「専門コース」を設け、必要な能力や知識の習得を支援する研修機会等を提供しています。

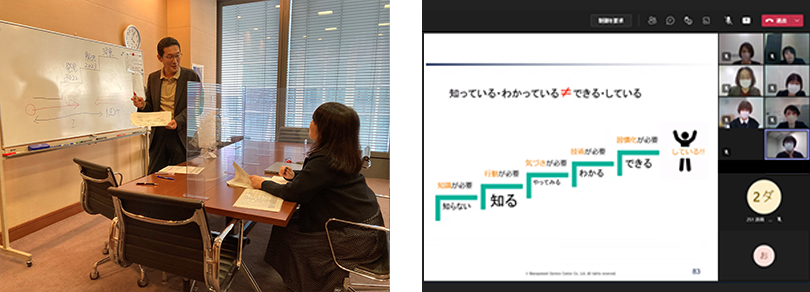

(左)「L-NEXT」のカリキュラムである「役員とのメンタリング」

(右)「L-NEXT」のカリキュラムであるビジネススキル研修

自己選択制度

希望する所属や職務に応募できる「キャリア・チャレンジ制度」や、めざす業務分野と関連する部署で短期間の業務体験ができる「社内短期留学」等を実施しています。

(写真)「社内短期留学」の研修風景

こうした取組みの結果、2025年4月時点での女性管理職比率は35.0%となっています。

シニアの活躍推進

職員が長年の経験や知見を活かして活躍できるよう、2019年度に定年を65歳まで延長し、2021年度には定年後の嘱託再雇用の上限年齢を70歳まで引き上げました。

さらに、2022年度からは60歳以降の総合職(シニア型)に全国コースを導入、2024年度には総合職(シニア型)の処遇を引き上げ、2027年度に「働き方選択型70歳定年制度」の導入を予定しています。

シニア職員のキャリア形成や意欲醸成に向けては、キャリア相談窓口の設置や、社外講師によるセミナー・研修等を実施するとともに、社会のデジタル化をふまえたITリテラシーの向上やITスキルの習得にかかる学習機会を提供するなど、一人ひとりの自己変革・自己成長をサポートしています。

(写真)キャリアデザイン研修の様子(オンラインと集合研修の併催)

障がい者の活躍支援

障がい者雇用については、特例子会社「明治安田ビジネスプラス」等を含め、雇用拡大に積極的に取り組んでおり、2025年6月時点で、雇用人数(換算後)は1,312名、雇用率は2.57%となっています。

また、障がいのある職員等にとって働きやすい職場の実現に向けては、専用相談窓口の設置、障がいに応じたサポート機器の提供等を行なっています。2022年度からは、嘱託雇用者を正社員へ登用するプロモーションルートの運用開始、評価制度の改正等の環境整備を進めるとともに、2024年度には処遇を引き上げるなど、引き続き、障がいの内容に応じた活躍支援を拡充しています。

【参考1】明治安田ビジネスプラス ホームページ<こちらをクリック>

【参考2】明治安田 障がい者採用サイト<こちらをクリック>

LGBTQへの環境整備・理解促進

ライフイベントごとの休暇取得、社宅貸与等の福利厚生制度において同性パートナーを配偶者とみなす運用や、専門相談窓口の設置、アライ※普及、各所属でのイベント参加・研修実施等に取り組んでいます。また、2021年12月には、本社3ビル(丸の内、東陽町、高田馬場)にて、性別による使用区分を設けない「だれでもトイレ」の運用を開始しました。

※LGBTQ当事者を支援・応援する気持ちを表明する企業や人々のこと

(写真)LGBTQイベント参加の様子

【参考】お客さまに向けた取組み

当社は誰ひとり取り残されることなく安心して契約の締結・維持管理を行なっていただくために、ご高齢の方や障がいのある方、LGBTQの方等、さまざまな特性をお持ちのお客さまのお手続き不便の解消に向けた取組みを「みんなにやさしい保険アクセス※」として推進しています。

※「みんなにやさしい保険アクセス」(金融包摂の取組み)<こちらをクリック>

多様性を受容し、働く仲間が相互に成長できる風土醸成

ダイバーシティ・フォーラム

DE&Iの風土醸成を目的に、全国から各職場の推進リーダーを招集して開催しています。社長からのメッセージを発信するとともに、各職場での課題解決に向けた対策を討議する場として毎年開催しています。

(左)永島社長によるメッセージ発信の様子

(右)グループディスカッションの様子

ダイバーシティ・アワード

多様な人財の活躍や職場風土醸成に資する取組みの共有を通じ、一人ひとりが前向きな行動意欲・活力をもって仕事に取り組める職場づくりの促進を目的に、「ダイバーシティ・アワード」を実施しています。

各組織のダイバーシティ推進リーダーおよび国内グループ会社総務部長等が自組織の取組みを報告し、特に優れた取組みについては、翌年度開催の「ダイバーシティ・フォーラム」にて表彰しています。

(左)表彰状授与の様子

(右)受賞組織による取組発表の様子

両立支援と柔軟な働き方の推進

一人ひとりが「仕事」と「生活」の双方を充実させ、その好循環を重視する働き方によって生産性の向上をめざす「ワーク・ライフ・マネジメント」の推進に向け、「育児」「介護」「治療」「女性の健康課題」の4カテゴリーで環境整備や各種支援策の拡充に取り組んでいます。

2021年度には、地方在住のまま本社の仕事ができる「リモートコース」を導入しました。そのほかにも、教育機関での就学や配偶者等の海外赴任への帯同の際に活用できる「マルチステージ休職制度」の導入や、テレワークやフレックスタイム制の活用等の時間・場所にとらわれない柔軟な働き方を推進しています。

また、男性職員の育児休職取得を進めるため、対象者への取得勧奨や、取得状況を組織業績評価に反映する運営等に取り組んでおり、2020年度以降、取得率100%を達成しています。

2024年度には、子の出生前から最大2週間の育児休職を取得できる制度「産前パパ育休」を導入し、より柔軟な育休取得を推進しています。

ワーク・ライフ・マネジメント関連制度(育児・介護関連)

|

制度名 |

2024年度 | |

|---|---|---|

|

職員・契約社員・嘱託 |

LC・MYRA | |

|

(人) |

(人) | |

|

妊産婦通院休暇 |

101 |

1,141 |

|

産前産後休暇 |

247 |

1,075 |

|

育児休職 |

474 |

2,022 |

|

子の看護のための休暇 |

632 |

8,482 |

|

キッズサポート休暇 |

781 |

8,435 |

|

育児のための短時間勤務制度 |

633 |

523 |

|

介護休職 |

14 |

98 |

|

家族の介護のための休暇 |

386 |

2,521 |

|

介護のための短時間勤務制度 |

15 |

48 |

|

保育料補助支給制度 |

214 |

3,560 |

<参考>男性職員の育児休職取得状況

|

2020年度 |

2021年度 |

2022年度 |

2023年度 |

2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

|

取得者数 |

141人 |

112人 |

126人 |

108人 |

134人 |

|

取得率 |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

社外表彰

女性の活躍推進をはじめとするDE&Iの実現に向けた取組みについて、社外から高い評価を得ています。

|

表彰・認定 |

詳細 |

ロゴ等 |

|---|---|---|

|

グッドキャリア企業アワード「イノベーション賞」受賞(2022年度) |

厚生労働省が実施するグッドキャリア企業アワードにおいて、「イノベーション賞」(厚生労働省人材開発統括官表彰)を受賞しました。 |

|

|

高障求、厚生労働省共催「障がい者雇用優良事業所表彰」(2022年度) |

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構と厚生労働省が実施する、障害者雇用優良事業所等表彰(東京支部)にて、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞」を受賞しました。 |

|

|

東京都女性活躍推進大賞「大賞」受賞(2020年度) |

東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課が主催する令和2年度「東京都女性活躍推進大賞」の産業分野において、最高位である「大賞」を受賞しました。 |

|

|

PRIDE指標「ゴールド」受賞(2017年度以降8年連続) |

任意団体「work with Pride」が運営する「PRIDE指標」で、2017年度以降8年連続で、最上位となる「ゴールド」を受賞しました。 |

|

|

東京都「LGBTフレンドリー宣言企業」認定 |

東京都から、LGBTQの方々が働きやすい職場の環境づくり等の取組みを行なっている企業として、「LGBTフレンドリー宣言企業」に認定されました。 |

|

|

大阪市「LGBTリーディングカンパニー」認証 |

大阪市から、LGBTQの方々が直面している課題等の解消に向けた取組みを、先進的に推進している企業として、「大阪市LGBTリーディングカンパニー」の三つ星(最高位)に認証されました。 |

|

|

女性が輝く先進企業表彰「内閣府特命担当大臣表彰」受賞(2016年度) |

内閣男女共同参画局が主催する女性が輝く先進企業表彰において、「内閣府特命担当大臣(男女共同参画)表彰」を受賞しました。 |

|

|

プラチナくるみん認定(2015年度) |

厚生労働省から、従業員が仕事と子育てを両立できる環境整備のための行動計画への取組みと実績が認められ、「プラチナくるみん認定」を取得しました。 ※2007年、2009年、2012年に取得 |

|

|

ダイバーシティ経営企業100選(2014年度) |

経済産業省が主催する「ダイバーシティ経営企業100選」に認定されました。 |

|

|

イクメン企業アワード「特別奨励賞」(2013年度) |

厚生労働省が主催する初の「イクメン企業アワード」において、「特別奨励賞」を受賞しました。 |

|