※本記事は、2023年12月時点の内容です

定年前後の60歳から75歳の間は、自分のために多くのお金や時間を費やせる「黄金の15年」と言われています。長い間家族や会社のためにと頑張ってきた分、この「黄金の15年」を充実したものにしたい。そう考えるのであれば、お金の管理や使い方をしっかり知っておくことが、これからの暮らしを左右するポイントになります。今回は、定年後の暮らしの上手なお金の使い方、お金に対する考え方を老後資金の貯め方や使い方に詳しいファイナンシャルプランナーの三原由紀さんに伺いました。

そもそも黄金期が60歳から75歳までと言われる理由は、日本人の健康寿命(健康上の問題で日常生活に制限のない期間)が、75歳までとされているからです※1。時間やお金を使って、海外旅行をしたり、登山やハイキングを楽しんだり、アクティブに人生を謳歌できる時期とも言い換えられます。

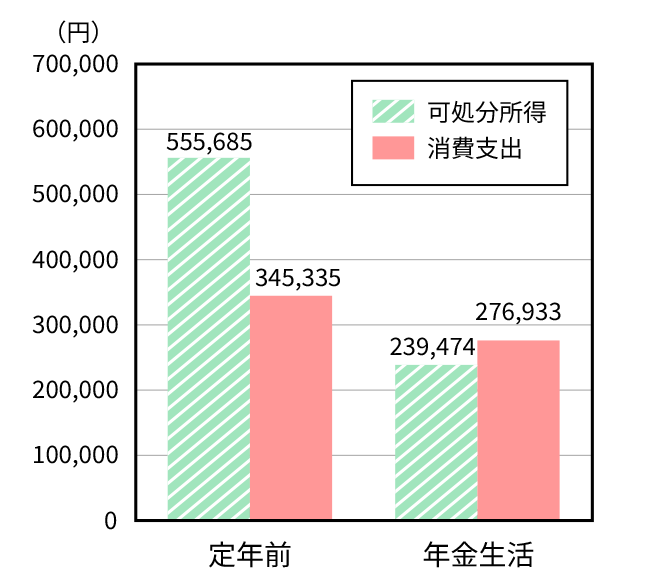

では、実際に定年を迎えた方々はどのようなことにお金を配分して使っているのでしょうか。総務省が家計調査結果をもとに定年前(世帯主が55~59歳の勤労者世帯)、年金生活(世帯主が65~74歳の無職世帯)の家計収支の変化を分析した記事※2を参照すると、以下のとおりです。

- ※1 内閣府『令和5年版高齢社会白書』

- ※2 総務省統計局『家計調査結果からセカンドライフを生活設計~統計は私たちの暮らしの「羅針盤」~』

定年前後のライフステージにおける1世帯当たり1ヵ月平均の消費支出の費目別内訳<二人以上の世帯、2023年平均>

(単位:円)

| 項目 | 定年前 | 年金生活 |

|---|---|---|

| 食料 | 86,406 | 80,972 |

| 住居 | 18,644 | 16,792 |

| 光熱・水道 | 24,755 | 24,645 |

| 家具・家事用品 | 11,771 | 11,897 |

| 被服及び履物 | 11,764 | 6,156 |

| 保険医療 | 13,979 | 17,079 |

| 交通 | 8,936 | 3,616 |

| 自動車等関係費 | 36,579 | 23,829 |

| 通信 | 15,654 | 11,129 |

| 教育 | 17,189 | 334 |

| 教養娯楽 | 31,613 | 27,925 |

| 諸雑費 | 27,572 | 23,842 |

| こづかい(使途不明) | 8,978 | 4,928 |

| 交際費 | 18,063 | 22,222 |

| 仕送り金 | 13,432 | 1,567 |

| 合計 | 345,335 | 276,933 |

総務省統計局「家計調査結果」(第3-2表、第3-12表)を加工して作成

子離れしたことで、教育や仕送り金など教育関係の費用は大きく減っていますが、離職し家で過ごす時間が増えても、食費や光熱・水道費は意識して節約しているようです。一方、交際費は収入が減ったにもかかわらず支出が増えており、最後の黄金期を謳歌しようという意向が伺えます。

しかし、老後生活を送るうえで、収支バランスが現役時代と変わってくるということは意識しておかなくてはなりません。基本的に多くの世帯では老後、家計の収支がマイナスとなります。総務省の家計調査結果を見ても、定年前は消費支出を上回っていた可処分所得※が、年金生活になると収支が逆転していることがわかります。

- ※税金や社会保険料を除いた手取り収入

定年前後のライフステージにおける1世帯あたり1ヵ月平均の可処分所得と消費支出<二人以上の世帯、2023年平均>

総務省統計局「家計調査結果」(第3-2表、第3-12表)を加工して作成

定年後は親の介護がはじまったり、子や孫の援助をしたり、家族のための出費が重なることも想定されます。そういった老後の支出実態を考えずに、現役世代と同じ感覚でお金を使ってしまうと、黄金期どころか老後破綻に陥ってしまう危険性もあるので注意が必要です。

定年後を充実させるためにも、お金の使い方にはいっそう慎重になっていく必要があります。以下の3つのポイントを押さえて、お金の見直しをしていきましょう。

-

定年後は現役時代と同じような収入は望めないですし、決して楽観視はできません。必要なのは現状把握。1ヵ月の収支を確認して、家計を見直し、まずは出ていくお金を抑えましょう。

-

再就職で労働所得を得たり、貯蓄や退職金の一部を利用して、資産運用に挑戦したり……。自分が働くだけでなく、お金にも働いてもらって、先々に使えるお金を増やしましょう。

-

ここで言う「お金を守る」とは何かというと、国や住んでいる自治体の制度を利用してもらえるお金を増やすことです。例えば、何千万円と費用がかかることもある家のリフォームも国や自治体の補助金を利用することで、大きな金額が返ってくることもあります。

使い方・考え方を学んだら、次は今後に向けた資金準備を。ここからは、おすすめの資産形成の方法を紹介していきます。

「支出を減らす」ためには固定費を抑える

支出の見直しをする際は、変動費ではなく固定費を抑えることを考えてください。食費や交際費など、変動費の節約は心理的なストレスにつながりやすいのでおすすめしません。

スマートフォンを中心とした通信費を見直す

通信キャリアのサブブランドを利用することで、通信環境は変わらないまま、費用を抑えてスマートフォンを利用することができます。プランによっては今までの半額以下になることも。

光熱費を見直す

2016年の電力自由化により、選べる電力会社が増えました。電力会社を切り替えることで、今よりも電気料金が安くなる場合もあります。インターネットの電気料金シミュレーションなどを活用して、契約する電力会社を見直しましょう。

保険を見直す

「子どもが独立していれば大きな死亡保障はいらないかもしれない」など、状況にあわせて保険の内容を見直したり、減額したりして整えましょう。

「収入を増やす」ためには資産運用を検討

健康であれば再就職などをして働くのが、収入を増やす手っ取り早い方法。しかし将来、体が動かなくなることに備えて、資産運用でお金に働いてもらうことも大事です。今から投資は遅い?と思われるかもしれませんが、投資は使うときまでお金を置いておく場所、貯蓄と同じような感覚で捉えていただければ、はじめるタイミングは関係ないということがわかっていただけると思います。

定期預金の預け場所を変える

定期預金も金融機関によって利率に差があるので、しっかりと調べてみて、利率の高い場所に預けるのがおすすめです。

投資信託で資産運用

投資家の資金を集めて専門家が運用する「投資信託」という方法であれば、比較的、気軽に資産運用がはじめられます。さらに、NISA※の制度を利用すれば税制優遇も受けられます。ただし、投資信託は元本保証はなく、運用成果によっては損失が発生しますので、その点を十分理解したうえで投資をしてください。

投資はリスクがあって怖いという印象をお持ちの方も多いかもしれませんが、現在は投資信託の種類も増えています。2024年からは新NISAも導入され、リスクを抑えながら非課税で資産運用ができる投資環境は以前よりも整ってきています。

※個人投資家のための税制優遇制度。新NISAでは非課税保有期間の無期限化や、年間投資枠の拡充・恒久化が図られています

生命保険で資産運用

生命保険には外貨建て保険、変額保険※など、資産運用としても活用できる商品もあるので、保険の見直し時に新規加入を検討してみても良いかもしれません。万一の保障を確保しながら、資産運用ができるのが魅力です。また、死亡保険金を法定相続人が受け取る際には一定の非課税枠が設けられているため、相続対策にもつながります。

※株式や債券などで資産運用をし、運用実績に応じて保険金や解約返戻金が変動する保険

「お金を守る」ためには国の制度を活用

お金を守るのに使える制度はたくさんあります。日本は基本的に、自主的に申請することで行政サービスを受けられる「申請主義」なので、自ら行動することがこのような便利な制度の恩恵を受けることにつながります。面倒と感じてしまうかもしれませんが、どんな制度があるのか調べて、定年後は特に積極的に活用していきましょう。ここでは、その一例を紹介します。

国民年金の任意加入や繰り下げ受給など

年金は、受給前であれば増やすことができます。例えば、国民年金保険料の未納があれば60歳以降に任意加入して満額に近づける、年金を65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額する、また、夫婦であれば年金に上乗せされる加給年金という扶養手当のようなものもあります。

雇用保険の給付金

定年退職後に再就職する意欲があれば雇用保険から失業給付等の基本手当(いわゆる失業保険)を受け取れます。65歳以降は高年齢求職者給付金という一時金になります。ほかにも雇用保険にはさまざまな給付金があるので、調べておきましょう。

住まいにかかわる補助金

国土交通省の「住宅エコリフォーム推進事業」や、厚生労働省の「介護保険における住宅改修」など、住宅リフォームを支援するさまざまな制度が用意されています。住居費に限らず、大きな支出が発生するときは、まず活用できる制度がないか調べてみましょう。

お金があれば必ず幸せに過ごせるかというと、そういうわけでもありません。老後の充実には、社会的つながりや、心身の健康など、無形資産も大事な要素だからです。しかし、お金があるからこそ、選択肢も広がり人生の目標も実現しやすくなるのも事実。ぜひ今からでも、お金の使い方や考え方を見直して、黄金の15年を楽しく、充実したものにしていきましょう。

監修

三原由紀

監修三原由紀

プレ定年専門FP ®。千葉県市川市在住。7年間の専業主婦を経て、正社員・パート・起業とさまざまなスタイルで働いた経験を活かし、ファイナンシャルプランナーとして独立起業。著書『書けば貯まる!今から始める自分にピッタリな老後のお金の作り方』(翔泳社)。

- ※本記事は、2023年12月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が三原由紀様に監修を依頼して掲載しています。

募Ⅱ2402491ダイマ推

この記事を見た方におすすめの保険商品

-

一生涯にわたる保障と将来の資金準備を兼ね備えた米ドル建ての終身保険です。※1※2※5※

- ※この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「保険契約関係費用」「解約控除」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、積立金額が毎回の保険料(円)をご契約時の当社所定の為替レートで試算した金額を下回ったり、お受け取りになる円換算後の保険金額や解約返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を下回り、損失が生じるおそれもあります

- ※この保険は、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金を低く設定しています。そのため、この期間内に解約された場合の返戻金額は積立金額を下回ります。特に、この期間内に解約返戻金を円でお受け取りいただく場合の金額は、為替レートの変動により、円でお払い込みいただいた保険料を大きく下回り、損失が生じるおそれがあります

- ※保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください

- ※この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

-

![贈与がかんたん外貨建一時払終身保険 5年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A][Ⅱ型]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_dolzouyo.jpg)

お客さまの大切な資産を“かんたん・計画的”に生前贈与できる米ドル建ての一時払終身保険です。※3※5※

- ※この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の死亡保険金・生存給付金・解約返戻金などの合計額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります。また、生存給付金の円換算額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を上回り、贈与税額が大きくなる場合があります

- ※保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください

- ※この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

-

一生涯にわたる介護・万一の保障を準備しつつ、資産を増やすことができる米ドル建ての一時払終身保険です。※4※5※

- ※この生命保険については、以下の点にご留意ください

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の保険金額や返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります

- ・市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を適用するため、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります

- ※保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください

- ※この生命保険については、以下の点にご留意ください

- ※1 この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「保険契約関係費用」「解約控除」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、積立金額が毎回の保険料(円)をご契約時の当社所定の為替レートで試算した金額を下回ったり、お受け取りになる円換算後の保険金額や解約返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を下回り、損失が生じるおそれもあります

- ※2 この保険は、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金を低く設定しています。そのため、この期間内に解約された場合の返戻金額は積立金額を下回ります。特に、この期間内に解約返戻金を円でお受け取りいただく場合の金額は、為替レートの変動により、円でお払い込みいただいた保険料を大きく下回り、損失が生じるおそれがあります

- ※3 この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の死亡保険金・生存給付金・解約返戻金などの合計額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります。また、生存給付金の円換算額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を上回り、贈与税額が大きくなる場合があります

- ※4 この生命保険については、以下の点にご留意ください

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の保険金額や返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります

- ・市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を適用するため、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります

- ※5 保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください

![贈与がかんたん外貨建一時払終身保険 市場価格調整機能なし 5年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A][Ⅱ型]](../assets/imgs/money/money34/tsumitate_logo-04_sp.png)