※本記事は、2022年10月時点の情報です

取材・文:納谷ロマン/イラスト:百瀬ガンジィ

知っているようで、知らないお金の知識を確認&向上させるべく、始まった新連載「あなたは何問正解できる?お金のドリル」。本連載は、お金にとっても詳しい 物知 学(ものしり まなぶ)が、お金にまつわるさまざまなテーマを取り上げ、問題を出題!読者のみなさんにドリル形式で学んでもらう記事をお届けいたします。

記念すべき、第一回のテーマは「外貨と日本円」です。

初級・中級・上級…と、難易度別に問題を用意しているので、みなさんぜひ挑戦してみてくださいね!

物知 学(ものしり まなぶ)

お金にまつわることなら、なんでも知っているお金博士。お金の知識がないひとに、お金について学ぶことの素晴らしさを説くことを生きがいとしている。好きな食べ物はフランス語で、「金融家」「お金持ち」の意味を持つ焼き菓子フィナンシェ。

物知 学 (ものしり まなぶ)

お金にまつわることなら、なんでも知っているお金博士。お金の知識がないひとに、お金について学ぶことの素晴らしさを説くことを生きがいとしている。好きな食べ物はフランス語で、「金融家」「お金持ち」の意味を持つ焼き菓子フィナンシェ。

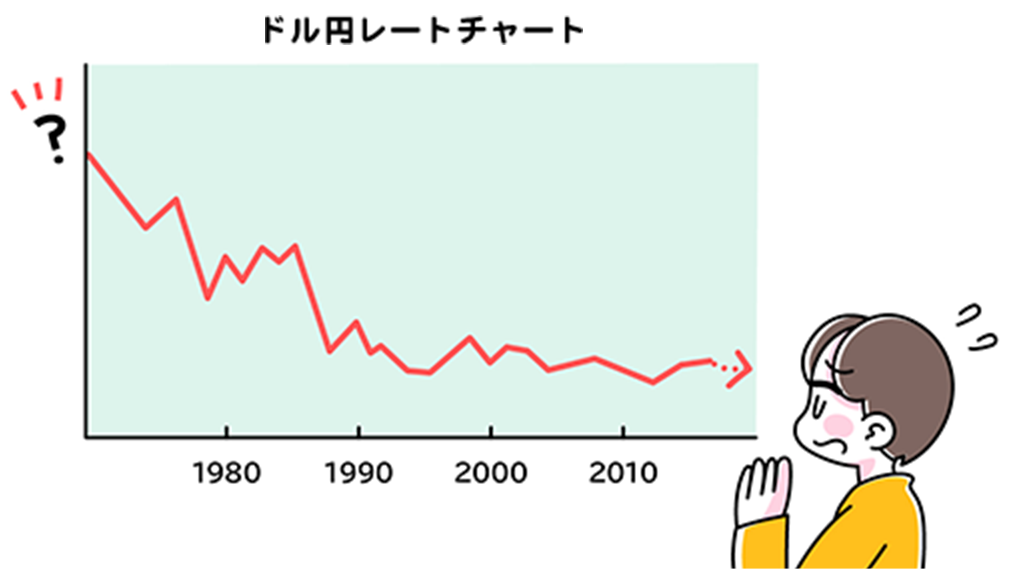

第二次世界大戦後、国定相場制が引かれ「1ドル〇〇円」という金額が定められました。

その金額は次のうちどれでしょう?

A

1ドル=360円

終戦後、経済調査団が来日。

当時のアメリカと日本の経済力を冷静に比較し、1ドル=320円〜360円くらいが妥当と算出され、1944年に固定相場が制定。その後日本は急激に国力を回復し、輸出によって多大な利益を得るようになりました。一方でアメリカは、ベトナム戦争や貿易戦争で国力を失い国際収支が赤字化。その影響により、米ドルの信頼も低下しました。結果、1971年にスミソニアン協定が締結しスミソニアンレート(1ドル=308円)という時代を経て、1973年2月より完全な変動相場制に移行。

相場制度の導入は、日本企業が世界に進出する足がかりにもなりました。

出典:「外為法の目的と変遷」(財務省)

本日の為替相場が1ドル100円だったとした場合、1ドル100円以下になることを「円安」

といい、1ドル100円以上になることを「円高」という。〇か✕、どちらでしょうか?

B

×

円安とは、円の他通貨に対する相対的価値(円1単位で交換できる他通貨の単位数)が少ない状態を指します。反対に円高とは円の他通貨に対する相対的価値が多い状態のことを指します。

例えば、

円相場が1ドル100円だった場合、1万円で100ドルに替えることができます。

円相場が1ドル125円になった場合、1万円で80ドルに替えることができます。

円相場が1ドル80円になった場合、1万円で125ドルに替えることができます。

1ドル80円になった場合は、1ドル100円の場合と比べてより多くのドルを取得できるので「円高」ということになります。

逆に1ドル125円になった場合は、1ドル100円の場合と比べてより少ないドルしか取得できないため「円安」ということになります。

上記のように、あくまで相対的な価値をもとにした定義のため、明確に○○円以下であれば円高、もしくは以上であれば円安、といった判定がなされるものではありません。

出典:「外為法の目的と変遷」(財務省)

為替変動や諸費用を考慮しない場合、年利2%の米ドル建て外貨定期預金と年利0.2%の

円定期預金があるとします。1年後の満期時に受け取れる日本円の金額はどちらが多いでしょう?

A

米ドル建て外貨定期預金

年利2%の米ドル建て外貨定期預金に100万円を預けた場合の年利は2万円。年利0.2%の円定期預金に100万円を預けた場合の年利は2,000円。従って、米ドル建て外貨定期預金の方が受け取る金額が高くなります。

出典:「外為法の目的と変遷」(財務省)

年利2%の単利型の円定期預金と年利2%の複利型の円定期預金。3年後の満期時に得られる金額が大きいのはどちらでしょう?

B

年利2%の複利型の円定期預金

単利とは、最初に預けた元本をベースに利息を計算する方法。100万円を年利2%(単利)で3年間預けた場合、毎年の利息は100万円×2%=20,000円、3年間合計で60,000円。

複利とは、ある期間ごとに支払われた利息を元本に加算して、それを次の期間の新しい元本として利息を計算する方法。1年目の年利は20,000円、2年目の利息は20,400円、3年目の利息は20,808円。従って、満期時の利息が61,208円となります。

つまり単利より複利の方がリターン、つまり満期時に得られる金額が大きくなります。複利は元本に利息が加算されていくので、年数が長くなるほど利息分の増加が加速するため、資産が「雪だるま式」に増えていく、という仕組みです。

出典:「外為法の目的と変遷」(財務省)

円貨建て保険と外貨建て保険(米ドル建て)の二種類の保険。2022年11月現在、解約時の返戻率※1が高い傾向にあるのはどちらでしょう?

※1……払い込んだ保険料に対し解約時にどれだけのお金が受け取れるかという割合を指します。例えば、払込保険料総額が100万円で、解約返戻金が100万円だった場合、返戻率は100%となります。

B

外貨建て保険

為替変動リスク※2はありますが、円とドルの金利差により、解約時の返戻率は外貨建て保険の方が高い傾向にあります。

※2……為替変動リスクとは、外貨建て金融商品の購入時や円で運用成果を受け取る場合、為替レートの影響により、

損失が生じるおそれがあることを指します。

出典:「外為法の目的と変遷」(財務省)

外貨建て債券に投資し、円安になった場合、為替ヘッジ※3「なし」、為替ヘッジ「あり」どちらを選択するとリターンが大きくなるでしょう?

※3……為替ヘッジとは、為替取引等を利用し、円高・円安などの為替変動による損益を回避(ヘッジ)することをいいます。

A

為替ヘッジ「なし」

海外の同じ資産に投資する場合、米ドルなどに対して円安が進めば為替ヘッジ「なし」の方がリターンが大きくなります。 ヘッジコストがかからない分、円相場が横ばいのときも基本的には「なし」が有利となります。反対に円高局面では為替の影響を打ち消す「あり」の方が有利な傾向にあります。

出典:「外為法の目的と変遷」(財務省)

みなさんは、何問正解できましたか?全問正解した方は外貨マスターを名乗ってもいいのではないでしょうか!正解数が少なかった方はもう少し勉強が必要かもしれませんね。

本記事を通じて外貨について理解を深めたみなさんなら、資産を日本円だけで持つのではなく、物価の変動や為替レートの変動にあわせて、外貨に分散投資する。そんな、選択も視野に入ってきているのではないでしょうか。

明治安田では、外貨建ての保険商品も扱っています。この記事をご覧いただいて興味が沸いたら、ぜひ資料請求してみてくださいね。

募Ⅱ2402485ダイマ推

このページを見た方におすすめの商品

-

※1 保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください。

-

※2 この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります。

・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の死亡保険金・生存給付金・解約返戻金などの合計額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります。また、生存給付金の円換算額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を上回り、贈与税額が大きくなる場合があります。

-

※3 この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「保険契約関係費用」「解約控除」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります。

・為替レートの変動により、積立金額が毎回の保険料(円)をご契約時の当社所定の為替レートで試算した金額を下回ったり、お受け取りになる円換算後の保険金額や解約返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を下回り、損失が生じるおそれもあります。