※本記事は、2023年12月時点の内容です

毎年6月ごろに届く「住民税決定通知書」。この通知書には、住民税はいくらなのか、どうしてその額になったのか、ふるさと納税は反映されているか、といった住民税に関する大切な情報が書かれています。そのため、「項目が多くてどこを見れば良いのかわからない……」とそのまま放置してしまっている人は注意が必要です。

万一、記載内容に誤りがあった場合は支払う義務のない税を負担してしまう可能性も。

今回は、住民税決定通知書が届いたらチェックすべきポイントをファイナンシャルプランナーの坂本綾子さんに教えてもらいました。

所得にかかる税金には「所得税」と「住民税」の二つがあります。所得税は国に、住民税は1月1日現在にお住まいの地方自治体に納めるもので、どちらも1月から12月の所得に基づいて税額が確定します。所得税は累進課税といって、所得が増えれば増えるほど税率も上がる仕組みで、4千万円を超えた部分については税率が45%になります。住民税は、全国一律10%と税率が決まっている所得割と、これに5,000円の均等割※を加えて計算します。所得が少ない人は均等割5,000円のみ、さらに所得が少ない人は非課税になります。

住民税額は、具体的には下記の計算式で求めることができます。1年間の収入から、支払った健康保険料や生命保険料などを所得控除として差し引きます。それに10%を掛けたものが控除前所得割(前年の所得金額をもとに計算した税額)です。税額控除がある人はそこから差し引いて、均等割5,000円を足すと、住民税額になります。

住民税

1年間の

収入

所得

控除

課税所得

金額

課税所得

金額

税率

10%

控除前

所得割額

控除前

所得割額

税額

控除

均等割

5,000円

住民

税額

住民税決定通知書は、この決定した住民税額をお知らせするための書類のことです。自治体によって送付時期は前後しますが、だいたい5月か6月ごろに納付者や勤務先の会社に送られてきます。

※均等割は、一定の所得がある人が均等に納める税

住民税の納め方は、会社勤めをしているかどうかで違ってきます。

会社勤めの人

会社勤めの人は、「特別徴収」といって、健康保険料や厚生年金保険料と同じように毎月の給与から天引きされます。少しややこしいのですが、住民税は収入のあった翌年に納税することになっています。2023年の所得に基づいて決まった住民税なら、天引きされるのは2024年6月から2025年5月までです。

自営業の人

自営業の人は、郵便で送られてくる住民税決定通知書に同封されている納付書を使って、6月、8月、10月、1月の4回に分けて、金融機関などで納めます。こちらは「普通徴収」といいます。

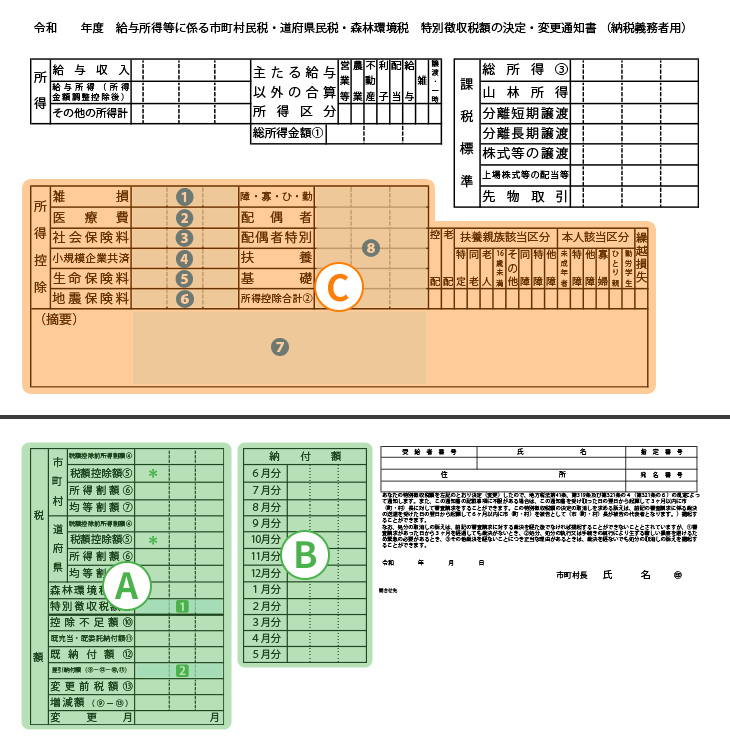

ここでは、会社勤めの方の特別徴収の住民税決定通知書を実際に見ていきましょう。

住民税決定通知書

出典:総務省「個人住民税で使用する主な申告書等」より

※一部レイアウト調整して掲載

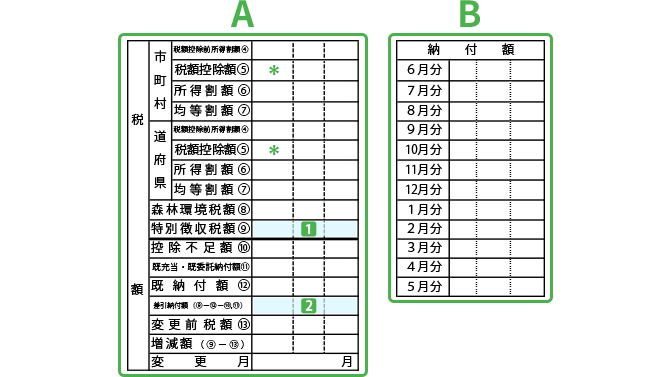

A

B

まず、1年かけて納める住民税額は、A「税額」欄に書かれています。この欄のなかにある、1「特別徴収税額」が、計算によって決まった住民税額です。ここからさらに必要に応じて微調整された2「差引納付額」が、1年かけて納める額になります。また、B「納付額」には各月に給与から天引きされる額が記載されています。

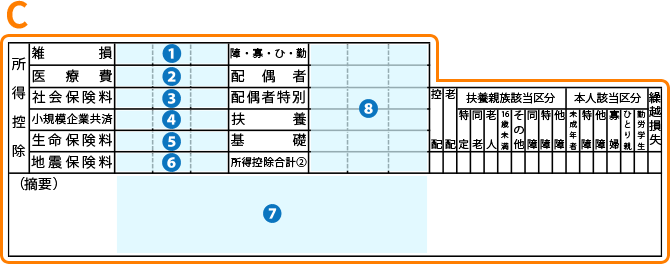

C

上記の住民税を算出する計算式で見たように、住民税の税率10%は年収に直接掛けるのではありません。年収からさまざまな所得控除を差し引いた額(課税所得)に10%を掛けて求めます。

ですので、所得控除が多ければ多いほど、課税所得が小さくなり、住民税の負担が軽減されます。

自分に当てはまる控除が漏れなく適用されているかは、C「所得控除」欄をチェックしましょう。なお、「所得控除」欄には下記の控除の内訳が記載されています。

- ❶雑損

- 自宅や家具、衣類など、生活に必要なものが、火災、台風、盗難などによって損害を受けた場合、損害額を控除できます。年末調整では対応できませんので、会社勤めの人も確定申告をする必要があります。

- ❷医療費

-

1年でかかった医療費が10万円(所得が200万円未満の人はその5%)を超えた場合、超えた部分の額を控除できます。こちらも確定申告が必要です。

例えば、年収500万円程度で所得税率10%(税率は所得により異なる)の人が年間25万円の医療費を支払ったとすると、10万円を差し引き後の15万円を医療費控除にできます。住民税率10%とあわせて15万円の20%つまり3万円の負担が軽減されます(住民税の負担が軽減されるのは翌年)。- ・所得税 15万円×10%=1万5,000円

- ・住民税 15万円×10%=1万5,000円

- ❸社会保険料

- 支払った健康保険料や厚生年金保険料・国民年金保険料を全額控除できます。

- ❹小規模企業共済

- 「小規模企業共済」は、個人事業主や中小企業経営者などを対象とした、積み立てによる退職金制度です。公的年金にプラスする年金制度iDeCo(個人型確定拠出年金)も小規模企業共済等として掛金の全額を所得控除できます。

iDeCoは、会社員か個人事業主か、会社員なら勤務先の企業年金の有無や種類により毎月の掛金の上限額が違ってきます。例えば年収500万円程度で所得税率10%の会社員が、毎月2万3,000円(企業年金がない会社員の上限額)の掛金を支払った場合、年間での掛金の合計額は27万6,000円、この20%(所得税10%+住民税10%)の5万5,200円の負担が軽減されます。 - ❺生命保険料

- 支払った生命保険料の一部が所得から控除できます。一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が対象です。

控除できる上限額は所得税と住民税で異なります。2012年1月以降に契約した生命保険は、所得税は3つの枠をそれぞれ4万円までで合計12万円まで、住民税はそれぞれ2万8,000円までで、ただし合計7万円まで。

例えば年収500万円程度で所得税率10%の人が、控除できる上限額まで各保険に加入している場合、所得税が1万2,000円、住民税が7,000円、合計で1万9,000円の負担が軽減されます。 - ❻地震保険料

- 地震保険料を支払った人は、住民税から最大2万5,000円(所得税は最大5万円)が控除できます。

例えば年収500万円程度で所得税率10%の人が、最大額を控除した場合、所得税が5,000円、住民税が2,500円、合計で7,500円の負担が軽減されます。 - ❼ふるさと納税

- ふるさと納税を行なった人は、「摘要」に「寄附金税額控除額:〇〇〇円」と、寄附した金額から2,000円を引いた額が記載されています。または、A「税額」の「税額控除額」(*印)に控除額が記載されています。

- ❽扶養

- 配偶者や条件を満たす子ども、親などを扶養している人や、本人が障がい者であったり、配偶者と死別・離婚していたりする妻は、一定額の控除が受けられます。2020年からひとり親世帯を対象とした「ひとり親控除」も設けられています。

もし年収500万円前後で所得税率10%の人が、上記に紹介した控除のうち、医療費控除、iDeCoによる小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除を例として出した額で受けると、所得税と住民税の合計で11万1,700円の負担が軽減されます。

使える控除はもれなく使うことです。

納税関係で気を付けたいミスに、ふるさと納税の申告漏れがあります。「ワンストップ特例」※を申請した人が、医療費控除などを受けるために確定申告をしたとします。そのとき、「ワンストップ特例で申請済みなので、確定申告ではなにもしなくていいだろう」と考え、申告書の該当欄を空欄にしてしまうと控除を受けられなくなります。確定申告が優先されるので、ワンストップ特例の申請が無効になってしまいます。こういったミスは実際に起こっていますので、ふるさと納税をした人は特に気を付けてください。

うっかり申告漏れをしてしまうと、控除されるはずのものが控除されません。そのため、ふるさと納税を行なった人は、住民税決定通知書が届いたら、ふるさと納税で住民税が控除されたかどうかはしっかり確認しておきましょう。

もし控除がされておらず、申告漏れがあったとしても、あきらめなくて大丈夫です。年末調整のみで済ませていた人は、確定申告を行なってください。

すでに確定申告をしていた人は、所轄の税務署長に「更正の請求書」を提出し、税額の訂正を求めましょう。法定申告期限から5年以内なら、納めすぎた税金が還付される可能性があります。

※ワンストップ特例は、確定申告をせずとも、ふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組み

住民税決定通知書の掲載内容を確認して、改めて「住民税の負担を少しでも軽くしたい」と思う方も多いかもしれません。一律10%と決まっている税率を変えることはできませんが、実は住民税の負担を軽減する方法はあります。

それは、所得控除を増やして、住民税の負担を軽減するという方法です。所得控除の項目は先程のチェックポイントの説明でご紹介したとおりですが、特に住民税の負担を軽減する方法として検討したいものを下記に挙げておきます。

掛金は全額控除!

iDeCoは上限いっぱいまでフル活用

家計に余裕があるならiDeCoは上限いっぱいまで活用しましょう。会社勤めの方は月1万2,000~2万3,000円まで、自営業者は月6万8,000円までを上限として掛金を設定することができます。

なお、掛金は全額が所得控除されます。

最大7万円の控除!

生命保険で安心と負担の軽減を

生命保険はいざというときの備えになることに加え、保険料の一部が所得控除されます。

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が対象で、3つあわせて住民税は最大7万円(所得税は最大12万円)が所得から控除されます。

年金の減額防止に!大学生のお子さまの

国民年金保険料を支払う

20歳から国民年金保険料の納付が義務になりますが、大学生は納付が猶予される学生納付特例があります。

保険料を納めなくても良くなるのですが、将来受け取る年金が減額されてしまいます。

家計に余裕があるなら、大学生のお子さまの国民年金保険料を支払って、自分の社会保険料控除にするのが良いでしょう。

上手に活用したい、ふるさと納税

ふるさと納税を活用すれば、所得税および住民税が控除されます。とはいえ、自治体への寄附として支出するので、家計の収支はほとんど変わりません。控除額の上限は所得や家族構成によって異なります。上限を超えた分は持ち出しになるので、ご注意を。

親を扶養に入れる

親を扶養に入れることで、扶養控除が受けられます。親の年齢や同居しているかどうかによって異なりますが、住民税から最大で45万円(所得税は最大58万円)の控除になります。「生計を一にする親族」であれば、同居していなくてもかまいません。ただし、親の年収などの条件があります。

また、親を扶養に入れた場合、高額療養費の自己負担額は扶養者である子の所得が基準となるため、負担額が増えることもあります。

住民税決定通知書を確認して、

控除を上手に活用しよう

住民税に関する情報が記載された「住民税決定通知書」。控除に漏れはないか、ふるさと納税はきちんと反映されているか、今年からは内容を確認するようにしましょう。そして、税金の負担を軽減するために取り組めるものはないか、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

住民税にフォーカスしてお伝えしましたが、控除を増やすと所得税の負担軽減にもつながることをお忘れなく。

監修

坂本綾子

監修坂本綾子

20年以上にわたり、雑誌記者としてお金に関する記事を多数執筆。マネーの専門家や投資家など、取材した相手は1,000人を超える。

2010年にファイナンシャルプランナーとして事務所を設立。金融機関から独立した立場で、執筆、セミナー講師、家計相談を行なっている。

- ※本記事は、2023年12月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が坂本綾子様に監修を依頼して掲載しています。

- ※税務上の取扱いについては2023年12月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。

上手に控除を活用して

住民税の負担を軽減し、

将来の暮らしに経済的な安心を

明治安田では、さまざまなニーズにお応えする保険商品をご用意しています。

今加入されている保険の内容確認や見直しなどもお気軽にご相談ください。

ふるさと納税やiDeCoのほか、保険を賢く利用し、貯蓄や投資にまわすのもおすすめです。

お金を積極的に増やすことで、将来に向けた経済的安心を築いていきましょう。

募Ⅱ2400355ダイマ推

この記事を見た方におすすめの保険商品

-

手軽にはじめられ、満期保険金のある積立保険です。※1※

※保険商品をご検討いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください

-

一生涯にわたる保障と将来の資金準備を兼ね備えた米ドル建ての終身保険です。※2※3※

※保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください

※この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「保険契約関係費用」「解約控除」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、積立金額が毎回の保険料(円)をご契約時の当社所定の為替レートで試算した金額を下回ったり、お受け取りになる円換算後の保険金額や解約返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を下回り、損失が生じるおそれもあります

- ・この保険は、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金額を低く設定しています。そのため、この期間内に解約された場合の返戻金額は積立金額を下回ります。特に、この期間内に解約返戻金を円でお受け取りいただく場合の金額は、為替レートの変動により、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を大きく下回り、損失が生じるおそれがあります

- ※1 保険商品をご検討いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください

- ※2 保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください

- ※3 この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください

- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「保険契約関係費用」「解約控除」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります

- ・為替レートの変動により、積立金額が毎回の保険料(円)をご契約時の当社所定の為替レートで試算した金額を下回ったり、お受け取りになる円換算後の保険金額や解約返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を下回り、損失が生じるおそれもあります

- ・この保険は、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金額を低く設定しています。そのため、この期間内に解約された場合の返戻金額は積立金額を下回ります。特に、この期間内に解約返戻金を円でお受け取りいただく場合の金額は、為替レートの変動により、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を大きく下回り、損失が生じるおそれがあります