世のなかには、さまざまな種類の税金があります。例えば、所得にかかる所得税がありますが、所得税は、収入全体にかかるわけではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」に対してかかります。その際、家族を扶養している人や、その年に経済的な負担が大きかった人などは、一定額を所得控除として差し引けます。

生命保険料控除とは所得控除のひとつで、毎年1月1日~12月31日までに支払った生命保険料に応じて、所得金額から一定の金額を差し引くことができる仕組みのこと。生命保険料控除によって課税所得が減ると、所得税と住民税の負担が軽減されます。生命保険料控除を受けるには年末調整か確定申告で申請する必要があります。

生命保険料控除には「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類があります。それぞれ対象になる保険は以下のとおりです。

<生命保険料控除の種類>

| 控除区分 | 対象になる保険 | |

|---|---|---|

| 一般生命 保険料控除 |

死亡(生存)に起因して保険金や給付金が支払われる保険 | 死亡保険(定期保険、終身保険、収入保障保険)、学資保険、養老保険など |

| 介護医療 保険料控除 |

医療費や介護費を保障する保険 | 医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険など

※旧制度では「一般生命保険料控除」に該当する |

| 個人年金 保険料控除 |

一定の条件を満たした個人年金保険 | 個人年金保険

※個人年金保険料税制適格特約が付加されている保険のみ |

| 控除区分 | 対象になる保険 |

|---|---|

| 一般生命 保険料控除 |

死亡(生存)に起因して保険金や給付金が支払われる保険 |

| 死亡保険(定期保険、終身保険、収入保障保険)、学資保険、養老保険など | |

| 介護医療 保険料控除 |

医療費や介護費を保障する保険 |

| 医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険など

※旧制度では「一般生命保険料控除」に該当する |

|

| 個人年金 保険料控除 |

一定の条件を満たした個人年金保険 |

| 個人年金保険

※個人年金保険料税制適格特約が付加されている保険のみ |

一般生命保険料控除と介護医療保険料控除は、「契約者・配偶者・その他の親族」が受取人であるという要件があります。妻(夫)の生命保険料を夫(妻)が支払っているという場合には、夫(妻)が生命保険料控除を利用できます。

また個人年金保険料控除は、年金の受取人が契約者か配偶者で、保険料の払込期間が10年以上あり、60歳以降に年金を受け取るなど一定条件を満たした、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した保険だけが対象になります。

生命保険料控除で注意しなければならないのは、2010年の税制改正によって「新制度」と「旧制度」が存在すること。2011年12月31日以前に締結した保険契約には「旧制度」が適用されていますが、2012年1月1日以後に締結した保険契約には「新制度」が適用されています。ただし、契約日が2011年12月31日以前でも、2012年1月1日以降に更新や特約の付加などによって契約内容に変更がある場合は、それ以後の保険料には「新制度」が適用されています。

旧制度では一般生命保険料控除に該当していた医療保険や介護保険が、新制度では、介護医療保険控除として新しく導入されました。

そのため、旧制度では一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類に分かれていましたが、新制度では、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類に分かれていること、医療保険や介護保険が介護医療保険料控除に該当することを、覚えておきましょう。

<旧制度>

| 控除区分 | 対象になる保険 |

|---|---|

| 一般生命 保険料控除 |

※死亡保険、学資保険、養老保険、医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険などが該当 |

| 個人年金 保険料控除 |

一定の条件を満たした個人年金保険

※個人年金保険が該当 |

<新制度>

| 控除区分 | 対象になる保険 |

|---|---|

| 一般生命 保険料控除 |

死亡(生存)に起因して保険金や給付金が支払われる保険

※死亡保険、学資保険、養老保険などが該当 |

| 介護医療 保険料控除 |

医療費や介護費を保障する保険

※医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険などが該当 |

| 個人年金 保険料控除 |

一定の条件を満たした個人年金保険

※個人年金保険が該当 |

「新制度」と「旧制度」、控除額の違い

新制度と旧制度のどちらに該当するかで、控除の限度額も変わります。旧制度では、所得税の上限が5万円、住民税の上限が3万5,000円で、2種類を合計した控除限度額は所得税が10万円、住民税が7万円でした。一方、新制度では、所得税の上限が4万円、住民税の上限が2万8,000円で、3種類を合計した控除限度額は、所得税が12万円、住民税が7万円になります。

<旧制度>

| 控除区分 | 所得税 | 住民税 |

|---|---|---|

| 一般生命保険 料控除 |

5万円 | 3万5,000円 |

| ー | ー | ー |

| 個人年金保険 料控除 |

5万円 | 3万5,000円 |

| 合計 | 10万円 | 7万円 |

2011年12月31日以前に契約締結した保険

<新制度>

| 控除区分 | 所得税 | 住民税 |

|---|---|---|

| 一般生命保険 料控除 |

4万円 | 2万8,000円 |

| 介護医療保険 料控除 |

4万円 | 2万8,000円 |

| 個人年金保険 料控除 |

4万円 | 2万8,000円 |

| 合計 | 12万円 | 7万円 |

2012年1月1日以降に契約締結した保険

新旧どちらに該当するかは、

手元に届く「控除証明書」で確認!

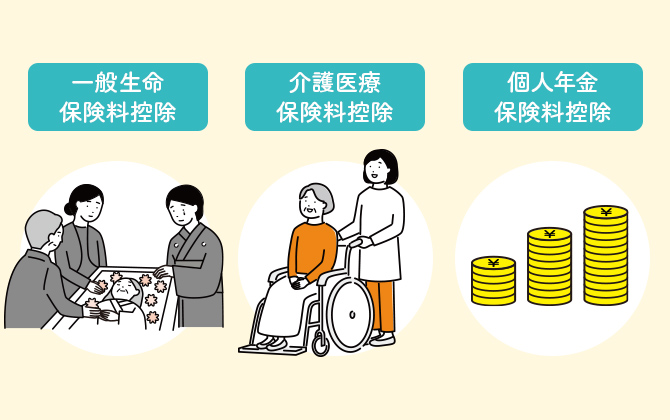

このように新制度と旧制度のどちらに該当するかは控除の大きなポイントになりますが、「いつ契約した保険なのか覚えていない」という人もいるのではないでしょうか。しかし、その点は心配ありません。毎年10月ごろになると、保険会社からその年に支払った保険料とその契約概要が書かれた「生命保険料控除証明書」が届きます。そこに保険契約が新制度・旧制度のどちらに該当するか記載されているので、契約日を覚えていなくても、それを見れば判別することができます。

控除額を算出するための計算式は下の図のとおり。所得税、住民税ともに新制度・旧制度で計算式が変わります。

<旧制度>

| 所得税 | |

|---|---|

| 年間払込保険料額 | 控除額 |

| 2万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |

| 2万5,000円超5万円以下 | (払込保険料等×1/2) +1万2,500円 |

| 5万円超10万円以下 | (払込保険料等×1/4) +2万5,000円 |

| 10万円超 | 一律5万円 |

| 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除 合計10万円まで |

|

| 住民税 | |

|---|---|

| 年間払込保険料額 | 控除額 |

| 1万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |

| 1万5,000円超4万円以下 | (払込保険料等×1/2) +7,500円 |

| 4万円超7万円以下 | (払込保険料等×1/4) +1万7,500円 |

| 7万円超 | 一律3万5,000円 |

| 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除 合計7万円まで |

|

<新制度>

| 所得税 | |

|---|---|

| 年間払込保険料額 | 控除額 |

| 2万円以下 | 払込保険料等の全額 |

| 2万円超4万円以下 | (払込保険料等×1/2) +1万円 |

| 4万円超8万円以下 | (払込保険料等×1/4) +2万円 |

| 8万円超 | 一律4万円 |

| 一般生命保険料控除・介護医療保険料控除 ・個人年金保険料控除 合計12万円まで |

|

| 住民税 | |

|---|---|

| 年間払込保険料額 | 控除額 |

| 1万2,000円以下 | 払込保険料等の全額 |

| 1万2,000円超3万2,000 円以下 |

(払込保険料等×1/2) +6,000円 |

| 3万2,000円超5万6,000 円以下 |

(払込保険料等×1/4) +1万4,000円 |

| 5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |

| 一般生命保険料控除・介護医療保険料控除 ・個人年金保険料控除 合計7万円まで |

|

生命保険料控除申告額試算サポートツール

計算方法も複雑で理解するのが難しい内容になっていますが、明治安田では生命保険料控除申告額試算サポートツールをご用意しております。

https://www.meijiyasuda.co.jp/contractor/deduction/support_tool/index.html

保険の種類や保険料が同じでも新制度と旧制度では控除額が変わります。ですが、そもそも新制度か旧制度かは保険の契約時期などで決まるため、勝手にどちらかの制度を選ぶことはできません。ただし、新制度・旧制度の両方の保険料を支払っている場合は、新制度、旧制度、併用の3つのパターンから選択することができます。控除額はケースバイケースですので、複数の保険に加入している人は試算するようにしましょう。

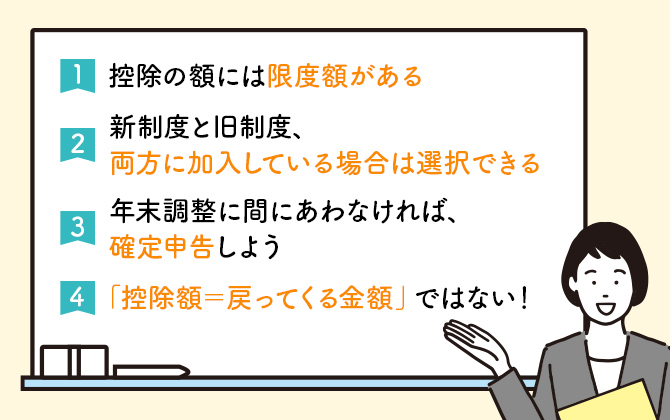

生命保険料控除を利用する際に注意したい点は以下のとおりです。

-

控除の額には限度額がある

同じ種類の保険にたくさん加入しても、決められた限度額までしか控除は受けられません。保険料を多く支払うほど税負担が軽減されるという仕組みではないので気を付けましょう。

-

新制度と旧制度、

両方に加入している場合は選択できる新制度・旧制度に加入している場合、3つのパターンから控除の方法を選択できますので、試算してみることをおすすめします。

-

年末調整に間にあわなければ、

確定申告しようこれまで年末調整で生命保険料控除の申請をしていなかった、保険加入のタイミングの問題で控除証明書の受け取りが遅れたという場合、5年以内に確定申告(還付申告)をすれば控除を受けられます。期限内であればまとめて申告することもできますので、あきらめずに申請しましょう。

-

「控除額=戻ってくる金額」ではない!

算出した控除額がそのまま還付されるわけではありません。所得税の場合、所得控除額に税率(課税所得に応じて5%~45%)を掛けた金額が実際に還付される金額になります。課税所得は「年収-給与所得控除-所得控除」で算出できます。

例えば、年収が600万円の会社員で配偶者を扶養している人の場合、配偶者控除以外の控除が特別なければ、課税所得は約310万円、1年間で所得税を約21万8,000円負担することになります。

この場合、所得税率は10%になります。仮に支払った生命保険により、最大12万円の生命保険料控除を利用できたとすると、12万円×10%=1.2万円の所得税が還付されます。また、住民税も最大7万円の生命保険料控除が利用できます。住民税の税率は一律10%※なので、翌年の6月以降に収める住民税も7万円×10%=7,000円の負担が軽減されます。この場合、所得税1.2万円+住民税0.7万円=合計1.9万円の負担が軽減される計算となります。なお、還付金は、会社員の場合はたいてい年末調整の後の給与と一緒に振り込まれます。

- ※算出金額は自治体や加入する健康保険組合などにより変わるため、あくまでも概算となります。

- ※住民税は10%の所得割のほかにも、均等割がかかります。

- ※税務上の取扱いについては2023年8月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。

節約や投資などに注目が集まる一方で、生命保険料控除のことは意外と忘れてしまいがち。しかし、生命保険料控除は税金が還付される貴重な仕組みです。手元に残るお金が増えるので、しっかり活用したいところです。

保険に加入した後、ずっとほったらかしにしている人も要注意。がん保険や医療保険などは、今の治療実態にそぐわない古い保障のままになっていたり、特約が過剰になっていたりするせいで保険料がかさみ、家計を圧迫してしまうケースも。更新型の保険に加入している場合、いつのまにか旧制度から新制度に変わっていて、思っていた控除額よりも少なくなっていたなんていうこともあるかもしれません。そういったことのないよう、ライフステージに応じて保険を見直すことが大切です。

控除証明書が届く時期は保険の内容を見直しする絶好の機会です。加入している保険を今一度チェックしてみてください。

監修

氏家祥美

監修氏家祥美

ハートマネー代表、ファイナンシャルプランナー、セカンドキャリアアドバイザー。「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、家計の仕組みづくりのサポート、家計の見直しや働き方の見直し相談などを行なっている。

- ※本記事は、2023年7月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が氏家祥美様に執筆を依頼し、掲載しています。

明治安田では、さまざまなニーズにお応えする豊富な保険商品をご用意しています。

ご自身が入っている生命保険の内容確認や見直し、控除に関することなどご不明な点がございましたら、明治安田にぜひご相談ください。

保険を賢く利用することで、将来に向けて安定した保障を築いていきましょう。

募Ⅱ2401639ダイマ推

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_beststyle_02.png)