ねんきん定期便は、自分の年金に関する重要な情報が詰まっている通知です。毎年誕生月に、国民年金や厚生年金保険に加入している人に届きます。では、ねんきん定期便を見ると、どんなことがわかるのでしょうか。

-

日本に住んでいる人は20歳になると年金制度に加入しなければならず、保険料を納める必要があります。会社員や公務員は給料から天引きされるため、納め忘れの心配はないと思いますが、自営業やフリーランスの人、学生などは自分で納めなければならず、うっかり忘れていた!なんてことがあるかもしれません。ねんきん定期便には最近の納付状況が記載されているので、保険料の納め忘れなどをチェックすることができます。

-

老後に年金を受け取るには、年金制度の加入期間が原則として120月(10年)以上必要です。これを「受給資格期間」といいます。ねんきん定期便を見れば、「受給資格期間」を満たしているかどうかがすぐにわかります。20代、30代の若い世代だと、まだ120月に達していない人もいるかと思います。途中で保険料の納付をやめてしまうと将来年金がもらえなくなるので、まずは120月をめざしましょう。

-

ねんきん定期便には、将来の年金額に関する情報も記載されています。ただし、記載されている年金額の内容は、50歳未満・50歳以上で異なります。

50歳未満の場合は、これまでの加入実績をもとに計算した年金額が記載されています。記載されている年金額=将来もらえる年金額ではないことに注意しましょう。今後の加入状況によって、実際に受け取れる年金額は変更されます。

一方、50歳以上の場合は、現在と同じ条件で60歳まで加入し続けたものと仮定して、65歳から受け取れる年金額が記載されています。

年金制度には、老後にもらえる「老齢年金」だけでなく、家族が亡くなったときに受け取れる「遺族年金」や、障害が残ったときに受け取れる「障害年金」もあります。ねんきん定期便に記載の情報から、遺族年金や障害年金の目安も計算できます。

ねんきん定期便は下表のとおり、年齢によって形式や記載内容が異なります。特に、50歳未満の人と50歳以上の人では、記載されている年金額(見込額)の内容が異なることに注意しましょう。

また、はがき形式のねんきん定期便には直近13月の加入状況しか書かれていませんが、35歳や45歳など節目の年齢に送付される封書形式だと年金制度に加入してから現在までの全期間の加入状況を確認でき、記載の漏れや誤りがあった場合の返送用として、「年金加入記録回答票」と返信用封筒も同封されています。

表:ねんきん定期便の形式と記載内容

-

区分

50歳未満(35歳、45歳以外)

-

形式

はがき

-

記載内容

保険料納付額 ・

月別状況(直近13月) ・

年金加入期間 ・

これまでの加入実績に応じた年金額 -

区分

50歳以上(59歳以外)

-

形式

はがき

-

記載内容

保険料納付額 ・

月別状況(直近13月) ・

年金加入期間 ・

老齢年金の種類と見込額 -

区分

35歳、45歳

-

形式

封書

-

記載内容

保険料納付額 ・

年金加入期間 ・

これまでの加入実績に応じた年金額 ・

これまでの年金加入履歴 ・

月別状況(全期間) -

区分

59歳

-

形式

封書

-

記載内容

保険料納付額 ・

年金加入期間 ・

老齢年金の種類と見込額 ・

年金加入履歴 ・

月別状況(全期間) -

区分

年金受給者(直近1年間に被保険者期間がある場合)

-

形式

はがき

-

記載内容

月別状況(直近13月) ・

保険料納付額 ・

年金加入期間

※ 日本年金機構「『ねんきん定期便』の概要」をもとに編集部が作成

ここからは、「50歳未満のはがきのねんきん定期便」について、サンプルを使って、具体的な見方を解説します。

以下の順に従って、確認してみましょう。

まずは「最近の月別状況」を

チェック

ねんきん定期便のサンプル(50歳未満)

※ 出典:日本年金機構「『ねんきん定期便』の様式(サンプル)と見方ガイド」

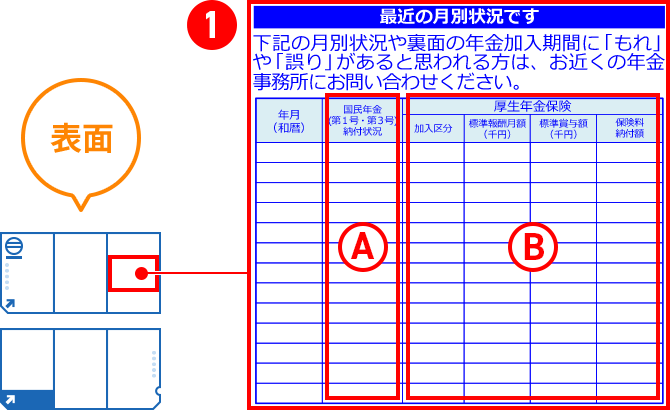

まずは、表面の「最近の月別状況(❶)」を確認しましょう。直近13月の保険料の納付状況が、国民年金の欄(A)と厚生年金保険の欄(B)に分けて記載されています。

国民年金の欄

自営業者や学生など国民年金のみに加入している人は、この欄で自分の納付状況をしっかり確認しましょう。国民年金の保険料は一律のため、金額は記載されず、「納付済」や「未納」といった納付状況が表示されます。

会社員や公務員などの厚生年金保険加入者はこの欄は空欄です。次の(B)を確認しましょう。厚生年金保険加入者に扶養されている配偶者は保険料を納める必要がなく、この欄には「3号」と表示されます。

厚生年金保険の欄

厚生年金保険にはいくつかの制度があり、自分の加入している制度が「加入区分」に表示されます。会社員の場合は「厚年」(厚生年金保険)、公務員の場合は「公共」(公務員共済制度)などです。就職や転職で新たに厚生年金保険に加入したり、加入制度が変わったりした場合は、ここでチェックすることができます。

また、厚生年金保険の保険料は収入によって変化するため、保険料の算定基準となる「標準報酬月額」や「標準賞与額」、そして「保険料納付額」が月ごとに記載されます。「標準報酬月額」や「標準賞与額」は月々の給与やボーナスの額に応じて決まる金額です。実際の給与やボーナスの金額と大きく異なってはいないか、確認しておきましょう。

「受給資格期間」は必ず確認

ねんきん定期便のサンプル(50歳未満)

※ 出典:日本年金機構「『ねんきん定期便』の様式(サンプル)と見方ガイド」

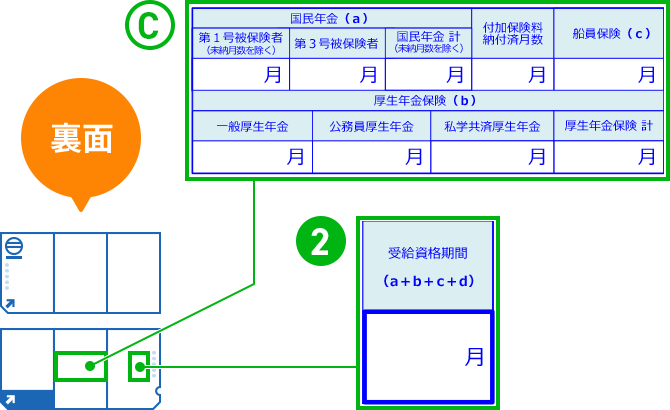

続いて、裏面の「これまでの年金加入期間」の欄にある「受給資格期間(❷)」を確認しましょう。前述のとおり、老後に年金を受け取るには120月以上の「受給資格期間」が必要です。まずはここが「120」になることをめざして、保険料を納付していきましょう。

「受給資格期間」を確認したら、左側に記載されている国民年金や厚生年金保険の加入期間(C)もチェックしておきましょう。国民年金は被保険者の種別に、厚生年金保険は加入制度別に表示されていて、これまでの加入履歴が一目でわかるようになっています。転職が多い人などはここを確認しておくと安心です。

「これまでの加入実績に応じた

年金額」も

確認しておこう

ねんきん定期便のサンプル(50歳未満)

※ 出典:日本年金機構「『ねんきん定期便』の様式(サンプル)と見方ガイド」

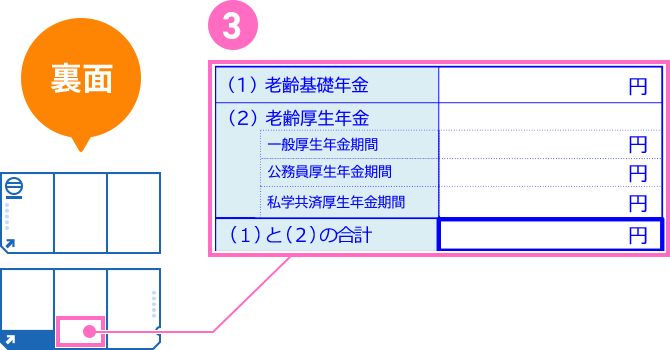

最後に、「これまでの加入実績に応じた年金額(❸)」を確認しましょう。50歳未満のねんきん定期便に記載されている年金額は、これまでの年金加入期間や保険料納付額に基づいて算出された、現時点での年金額です。今後も保険料を納付することで年金額は増加するので、参考程度に見ておきましょう。

なお、将来もらえる年金額を知りたい場合は、厚生労働省が提供するウェブサイト「公的年金シミュレーター」で試算することができます。ねんきん定期便の表面には公的年金シミュレーターの二次元コードが掲載されていて、スマートフォンから簡単にアクセスできるようになっています。

「年金をもらうのはまだ先のこと……」と思っていても、すでにはじまっている保険料の納付状況によって年金額は変わってきます。年金が減ってしまったり、受け取れなかったりといったことがないように、保険料の納付について押さえておきたいポイントを紹介します。

-

国民年金の保険料は納付期限から2年を経過すると、支払えなくなってしまいます。保険料を未納のままにしておくと、将来もらえる年金額が減ってしまうだけでなく、万一のときの遺族年金や障害年金を受け取れなくなってしまうこともあるので注意が必要です。

学生時代や失業中などで保険料を納めることが経済的に難しい場合は、保険料の免除や納付猶予を受けられるので検討してみましょう。免除・猶予期間は「受給資格期間」に算入されますし、免除の場合は一定の範囲で将来の年金額にも反映されます。

-

保険料の免除・猶予期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて将来もらえる年金額が少なくなります。もし年金額を増やしたい場合は、過去10年分までは追納することができます。なお、免除や猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の分については、当時の保険料に加算額が上乗せされますので、追納する場合ははやめに検討しましょう。

-

老齢年金を受け取るには、原則として120月以上の「受給資格期間」が必要ですので、若い人はまず「120月」をめざしましょう。そして、遺族厚生年金の受給要件として、過去に厚生年金保険の加入期間があったとしても、死亡時点で厚生年金保険加入者でなかった場合は、300月(25年)以上の「受給資格期間」を満たしていないと遺族厚生年金を受け取ることができません※。例えば、保険料未納期間が長くあり、「受給資格期間」が300月に満たなかった夫が、会社を退職した後に亡くなった場合などは、妻は遺族厚生年金を一切受け取れないということになります。そのため、「120月」を超えたら、次は「300月」をめざすようにしましょう。

※ 厚生年金保険加入中(在職中)に亡くなった場合は「300月」の受給要件はありません。

ねんきん定期便を見ることで、自分の年金情報を把握し、老後のお金について実感をもって考えることができるようになります。年金額が少ないと感じた場合は、これからの働き方や収入によって増やすこともできますし、iDeCoやNISAなどで資産形成をすることも考えられます。ねんきん定期便をきっかけに自分の将来について考え、若いうちから老後に備えられると安心ですね。

監修

拝野洋子

監修 拝野洋子

社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー。年金相談、家計相談、保険相談、お金の相談など、2,500件以上の相談に対応してきた実績がある。経済や家族の事情など相談者本人の「ピンポイントなニーズ」に応じたアドバイス、社会保険手続きを行なう。著書『年金格差はこうして起こる⁉女性のための老齢年金と遺族年金』(日東書院本社)が好評発売中。

- ※本記事は、2024年10月時点の内容です。

- ※本記事は、当社が拝野洋子様に監修を依頼して掲載しています。

- ※税務上の取り扱いについては2024年10月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取り扱いが変わる場合があります。個別の取り扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。また、社会保障制度に関する記載は2024年10月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

- ※本記事は、監修者の知識や経験を踏まえて執筆しています。