加賀俊裕(かがとしひろ)

京都大学を中退し、NPO団体でフィールドワークに従事。28歳の頃に家業である大阪ミナミの真言宗寺院「三津寺(みつてら)」を継ぐべく修行を開始。1年間の修行を経て、三津寺の副住職に。2018年4月より、宗派を超えた若手僧侶らでつくる無料情報誌『フリースタイルな僧侶たち』の3代目代表に就任。

|

|

|

|

予期せぬ悲報、事故、病気による死。そしてその先に待っているのは、死者を葬うために行われるのが葬儀です。ですが、「なんとなく葬儀に出席してしまっている」という方も少なくないのでは? ※葬儀の作法や考え方は宗派によって異なります。予めご了承ください。 |

||

|

|

—— 今日はよろしくお願いします。今回は急な葬儀があったとき、どのように葬儀に向き合うべきなのかをお伺いさせてください。そもそも、葬儀というのはどういう目的で行われているのでしょうか?

加賀 葬儀というのは、そもそも儀式から始まっているんですね。例えば結婚式とかもそうですが、お祝いしたいという身内が集まって、その人のために自分たちができることを持ち寄って祝いますよね。それが、どんどん形式化していって、今の形になっているわけです。

—— 形式化ですか。

加賀 葬儀の場合もまさにそうで、例えば歌を歌える人が歌を歌ったり、料理を作れる人が料理を作ったり、仏像を作れる人が仏像を作ったり。得意なものをそれぞれが持ち寄って、故人を偲んでいたんです。ですが、それを一般化するにはどうすればいいかと考えて、思考を重ねるうちに今の形に落ち着いていったと。

—— わかりやすいです。

加賀 喪服なんかもそうですよね。みんなで合わせやすい服を考えて、そこに意味を付していったと。でも、果たして、それが正解なのかといわれるとそうでもないのではないかなと思うんです。

—— と、いうと?

加賀 あくまで私の経験ですが、まだ僧侶になる前に祖母が亡くなったんですね。母に言われるがまま喪服を作って。喪服ができあがったときに、母に仕付け糸を切ってもらったんです。そのときに母は気が動転していて、僕の喪服のポケットをチョキンと切ってしまった。

—— なんと……!

加賀 僕はその喪服で葬儀に参加したんですが、プラプラしているポケットを誰かに揶揄されたりはしませんでした。と、いうよりも僕自身、母がこれだけ気が動転している。支えてあげるためにはなにができるだろう。と、近しい人にどれだけ寄り添えるかという重要性に気がつきました。

—— たしかに。一番大切なのは、故人や近しい人に寄り添う気持ちですね。

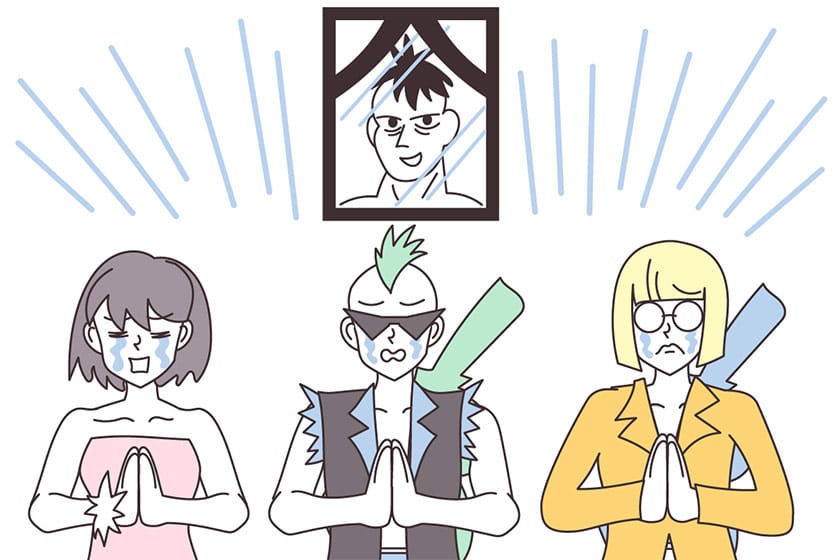

加賀 そうなんですよ。それが一番できる形が理想です。なので、靴下が白かったとか、喪服じゃなかったという、形式はそこまで重んじる必要がないんです。例えばロックが好きな人が亡くなってしまったら、みんなで革ジャンで参列してもいいんです。

—— ルーツを聞いて、解説してもらえるととっても解像度が上がりますね。ちなみに、故人に手を合わせる合掌やお焼香にも意味があるのでしょうか?

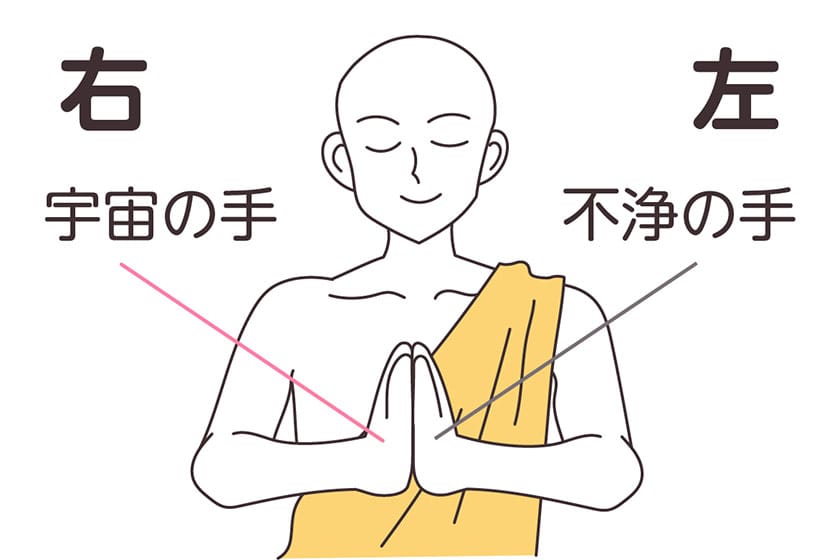

加賀 合掌はインドで仏教が広まる前から合掌という文化があって。ナマステという挨拶からきています。心臓につながる左の手は不浄の手。反対の手が宇宙の手。それを合わせることで、すべてのことに帰衣しますよという意味が生まれるんです。ですから、故人に向けて合掌する時は、「あなたのこと無下にしませんよ」とか「大切に思ってますよ」といった思いを伝える行為になる……と。

—— 「いただきます」とか「ありがとう」のときに合掌するのとかなり近い感覚ですね。

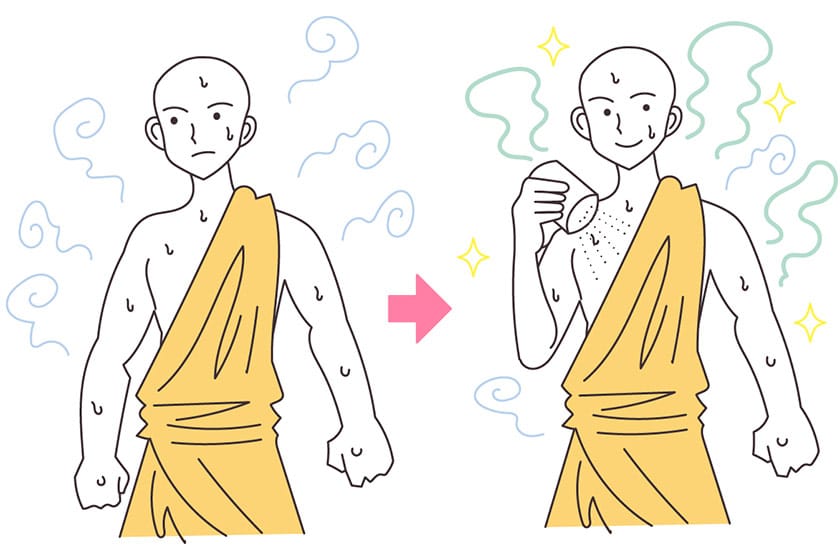

加賀 そうですね。お焼香についてですが、宗派によってルールは違いますが、そもそもはインドの僧侶がお香として使っていたことがルーツでして。

—— と、いいますと?

加賀 インドってとても暑い国ですよね。自分の体の匂いを気にしないでいいようにっていうので、お香を携帯する文化があったんです。人のうちに上がる時はお香を体にふってから上がる。そして、高貴な人がくるときはお香を差し出して、体をお清めくださいっていう文化もあった。この文化が、仏教に取り入れられて。

—— 今でいう香水みたいな使い方ですね。

加賀 お経をする口を清める。故人を思う気持ちを清める。故人の魂を清める……といった具合に派生していって、葬儀には欠かせない行為となっていったんです。葬儀ではたくさんの人がお焼香しますから、お香の匂いが立ち込めていますよね。それはみんなで故人の魂を清めてあげようという気持ちを具体化したものなんです。

—— 葬儀や通夜のあとに食事をする文化もあると思うのですが、これにも何か意味があるのでしょうか?

加賀 これは、故人のことを語らう場としての意味があります。例えば、仲がよかった友人や家族、親族に恋人……と、故人とのかかわり方が違うひとたちが一堂に介す。そうして、それぞれが「あの人はああだったね」とか「小さい頃のあの人はね」とか話し合う。すると亡くなったあとなのに、より故人のことを知ることができると。

—— なるほど。

加賀 四十九日とか一回忌とか三回忌は、「その人のことを忘れないでいようね」「心の中にあなたはいますよ」といったように、故人との思い出を懐かしむために行われます。僧侶の役割は、そんなときに辛い思いをしているひとたちを仏教という大きな物語で包んであげることなんです。だから葬儀には僧侶がいるんです。これは牧師さんだとしても同じことですね。

—— とても、納得いきました。

加賀 お通夜や葬儀で一番に受け止めるべきことは、人は死ぬんだという事実です。故人から集まってくれた人たちに「人って死ぬんだよ」っていう教えを説いてくれていると。死して、身をもって教えるんですね。それをみんなで体験しにいく。そうすることで、自分の死にも向き合うことができる。

—— たしかに、終活というか準備は必要ですよね。

加賀 そうですね。人の死から自分の死を考えて、どう見送られたいかを考えることは大切です。この世は無情ですから、親より子が先になくなる。不慮の事故に巻き込まれる。なんてことが自分の身にも起こり得るんです。ですから、自分の年齢や健康状態にかかわらず、考えておけるといいですよね。

—— すごく勉強になりました。今日はありがとうございました!

人は必ず死を迎える。それを身をもって感じられるのが葬儀なんだということがわかりました。そして、葬儀やいろいろな作法のルーツや意味。こうした深部を知ることで、急な葬儀にも心身共に向き合う準備ができるのではないでしょうか。この記事を読まれたみなさんも、ぜひひとつひとつの行動の意味を考えて、葬儀に向き合ってみてください。

加賀俊裕(かがとしひろ)

京都大学を中退し、NPO団体でフィールドワークに従事。28歳の頃に家業である大阪ミナミの真言宗寺院「三津寺(みつてら)」を継ぐべく修行を開始。1年間の修行を経て、三津寺の副住職に。2018年4月より、宗派を超えた若手僧侶らでつくる無料情報誌『フリースタイルな僧侶たち』の3代目代表に就任。