マナーを知っていようといまいと、人生の儀式はおかまいなしにやってくる。そんな「いざ」に備える、大人の心得。マガジンハウス発行の『クロワッサン』が監修する「大人のマナー新常識。」の特別配信3回目。

冠・婚・葬・祭の儀式や行事の知っておくべきルールをマナーデザイナー岩下宣子さんがクイズ形式で指南してくれます。今回は「葬」編。故人に失礼のないように、粗相なく臨みたい最後のお別れ。

気軽に楽しみながら大人のマナーを学んでみましょう。難問揃いなので、6~7割正解すれば、優秀です!

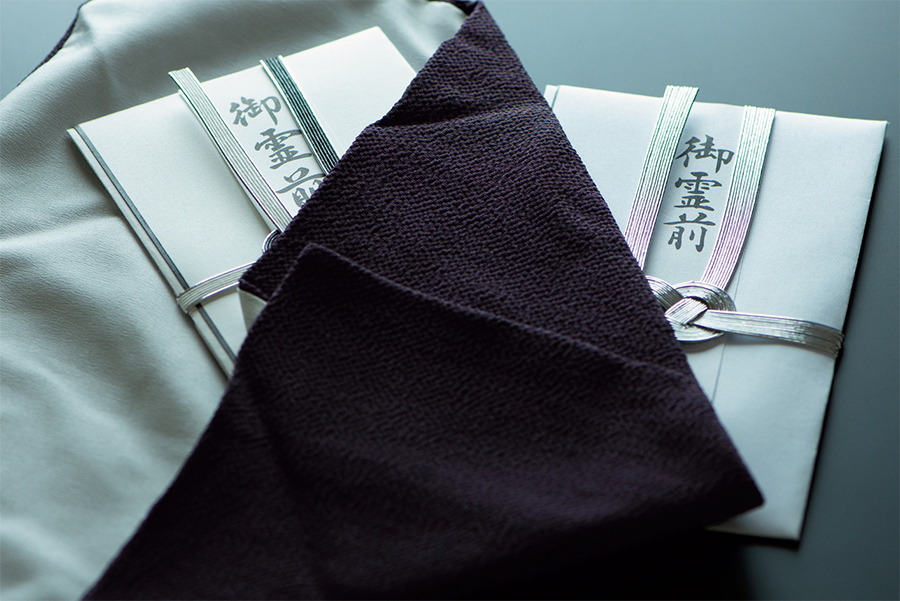

仏式の場合、四十九日を忌明けとする。「亡くなった方も、初七日、二七日……と7回の法要を経て、この日に初めて仏となります」。つまり、四十九日の法要での表書きは「御仏前」でよく、それ以前の葬儀、初七日では「御霊前」「御香料」などを用いる。ただし浄土真宗はすぐに成仏する考えで、葬式から御仏前の表書きになる。

「通夜は、身内がその人と最後の時間を過ごすという意味合いのもの。親族でも、特別に親しい間柄でもないのなら、通夜よりも、葬儀・告別式のほうに参列します」。現代では一緒くたにされがちな通夜と葬儀・告別式も、実はそれぞれ違った意味を持っている。「通夜とは故人と過ごすこの世の最後の夜で、葬儀式は故人が主体、告別式は残された者が故人にお別れを告げるための式です。両方が別々に行なわれるときは、その意味も理解しておくことが大切です」

突然の訃報に接すると動揺してしまい、亡くなった原因や病名を知りたいと思うが、まずなによりも遺族の気持ちを慮(おもんばか)って行動すべき。「死因や最期の様子など、聞かれるたびに悲しいことを口にしなければならないのは、ご家族にとってとてもつらいことです。こちらから尋ねるのは控えましょう」

葬儀・告別式で喪服に合わせるバッグは、布製が基本。「エナメルは“光もの”。夜に使うものですし、光沢があるので葬儀にはふさわしくありません。ただ、殺生をイメージさせる本革もNGとされています。布製のバッグが用意できない場合には、せめて光沢のない合皮のものにしましょう」

「昔は、喪中(忌中)のあいだは穢(けが)れていると考えられていたので出席しませんでしたが、今は、気にしない傾向です。相手に喪中であることを言わずに出席すればいいのではないでしょうか」。特に、いったん出席すると返事をしたあとは、直前で変更するとかえって迷惑になるという面も。

スカートには黒のストッキングを着用する。ただ、肌色のストッキングもマナー違反ではない。「むしろ、黒タイツのほうがカジュアルな印象で正装にふさわしくないので避けましょう。防寒のために厚手のタイツをはくのは、亡くなった方への礼儀よりも自分のことを重んじていると受け取られます」

「人間の吐く息は生臭いものとされるので、お仏壇のロウソクの火を口で吹いてはいけません」。線香のように手であおいで消しましょう。また線香の場合は、手で包むようにして、足もとから上に手をすっとスライドさせると、スマートに火を消すことができる。美しい所作を身につけたい。

乾杯というのは、基本的におめでたい席での言葉なので、弔事では使わない。「一方の献杯は、杯を捧げるという意味合い。以前は献杯という習慣もありませんでした」。比較的新しいルールだが、今は「献杯」が定着している。発声の際には、勢いよく言わずに、しみじみと献杯すること。

通夜ぶるまいは単なるもてなしではなく、故人とともにする最後の食事という意味がある。「この世での最後の晩に一緒に食事をするということが亡くなった方への誠意になるので、少しでも料理に箸をつけるのが礼儀です。その場にいる人たちと知りあいかどうかは問題ではありません」

葬儀・告別式での弔辞では、生前の故人との思い出や感謝を述べるが、通夜や弔問では、遺族へのお悔やみはできるだけ簡潔に。「悲しみにくれているときに、生前のことを思い出させるような表現はしないほうがいいでしょう。『このたびはご愁傷様でございます』というあいさつで充分です」

「キリスト教式で避けなければいけないのは、『御仏前』や『御香料』。ハスの花など仏教のモチーフが型押しされているものもだめです」。キリスト教式と仏式、どちらにも使えるのは「御霊前」とされているものの、正しくは、「御花料」と書かれた、水引のついていない白無地の袋を持参する。あいさつも、「お悔やみ申し上げます」という仏式ではなく「安らかな眠りをお祈りします」と言う。献花、賛美歌合唱など、式の進行方法はキリスト教でも宗派によって異なる。

焼香には、香りで邪気を払い、清めるという意味がある。香を親指、人差し指、中指でつまみ、目の高さにおしいただき、香炉に落とすのは同じだが、その回数が宗派によって異なる。「わからないときには1回でかまいません。お釈迦さまが1回でいいと言ったそうですから、どの宗派にも当てはまると考えていいのではないでしょうか」

マナーデザイナー

岩下宣子さん

現代礼法研究所主宰。NPO法人マナー教育サポート協会理事長。『一生使える! 大人のマナー大全』(PHP研究所)など監修、著書多数。「マナーは本来、自分ではなく相手に恥をかかせないための思いやりです。意味を理解したうえでルールを知っておけば、気持ちに余裕が生まれ、相手に思いを寄せることができるはずです」

Information

大人だから一通りの礼儀作法はわきまえている。

けれど、年を重ねるほどに身に染みるのは、教科書どおりのマナーやマニュアルだけでは人間関係はうまくまわっていかないということ。

たぶん、大事なのは思いやりの心と柔軟な精神。自分も相手も、ともに機嫌よく過ごしたいなら、これまでの決まりごとにとらわれず、マナーや常識もバージョンアップさせていこう。

無用な軋轢のない、快適な関係を築くための、新しい考え方のヒントを集めました。

クロワッサン No. 1007

大人のマナー新常識。

・定価:550円 (税込)

・発売:2019.10.10

・ジャンル:実用

https://croissant-online.jp/ ![]()